連載

-

進化し続ける炊き出し(その1)

炊き出しにどんなイメージをお持ちですか?「料理道具や食材など、一切、被災地に持ち込んで、現地で全て料理すること」そう思っていませんか? もしそうであれば、残念ながら外れです。ここでご紹介する「進化した炊き出し」は、現地で手間暇をかけない超進化したものです。最近の進化を遂げている炊き出しの実例とその背景を探りましょう。

2019/06/11

-

失敗の3つのパターン

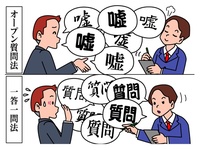

2001年からさまざまな不祥事報道をクリッピングし、危機管理広報の失敗事例を集めています。似たような失敗が繰り返されるので、パターンをまとめています。何でも3つにまとめると覚えやすいので、ここでも3つにしました。「タイミング」「公表方法」「表現」です。今回はこの失敗パターンについて深堀してみましょう。

2019/06/10

-

東京五輪セーリング会場、津波避難は困難

桜田義孝東京オリンピック・パラリンピック担当大臣が、東日本大震災の被災者の神経を逆なでするような失言をして更迭された。同大臣はそれまでにも失言や意味不明な国会答弁を繰り返しており、更迭は遅きに失したといえよう。だが今回取り上げるのは、来年(2020年)の東京五輪関連といっても、桜田辞任問題ではなく、セーリング会場が万一津波に襲われた場合は避難は困難とのショッキングな情報である。

2019/06/10

-

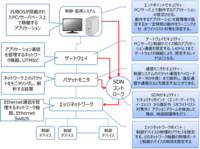

SDNを使った制御システムのセキュリティ対策

今回は制御システムに対するSDN(Software-Defined Networking)を使ったサイバーセキュリティ対策について触れていきます。近年制御システムに携わる方々からSDNを利用したホワイトリスト対策について聞かれる機会が非常に増えました。その内容のご紹介です。

2019/06/10

-

第6回:「創造的対応」が災害対応のカギを握る

この連載は、「キャピタル×システム」という視点で災害を見ると、全体像が把握しやすくなり、災害の対応に過去の教訓が生かしやすくなる――というくだりから始まりました。その上で、全体像が把握しやすくなるとは一体どういうことなのかを具体的に示すために、東日本大震災で大きな被害を受けた3つの町の事例を紹介しました。それぞれの事例を、キャピタルとシステムの視点から分析してきました。事例紹介と分析が続きましたので、今回はまとめをふりかえりながら、今後の対応に教訓を生かすためのヒントについて触れたいと思います。

2019/06/07

-

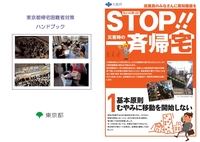

第7回:個人と家庭はBCP対策上の盲点

BCPは会社が災害を生き延びるための唯一の計画である(他にあるだろうか?)。しかし、それは従業員一人ひとりが心置きなくBCPの活動に参加できて初めて実現できることである。肝心の従業員の防災意識や危機管理意識が希薄で、ふだんから何も災害に対する備えがなければ、真っ先に災害のダメージを受けるのは従業員自身だ。そうなればBCPに規定した活動や復旧作業に参加するどころの話ではなくなるだろう。

2019/06/06

-

実災害から見た炊き出しボランティアの課題

皆さん、被災地で炊き出しをしているボランティアに出会ったことはありますか? 私は阪神・淡路大震災で被災して途方にくれていた時、生まれて初めて炊き出しボランティアの方に出会いました。夫婦で遠く青森県三戸(さんのへ)町から車でやって来られた方々です。大釜とプロパンガス、それに食材として、うどんとやねぎを車に積みこんで… …。

2019/06/04

-

嘉納治五郎、五輪初参加と「英文日記」

東京オリンピック大会が来年に迫り、チケットの抽選販売やNHK大河ドラマ「いだてん」によりムードは高まりつつあるようである。以下は、1世紀余り前のオリンピック物語である。

2019/06/03

-

第7回 社内調査のツールとしての電子メール解析

何ら不正が発生していない段階で日常的に社員のメールをモニタリングすることが、果たして許されるのでしょうか1.はじめに 社内調査に効果を発揮する電子メール解析前回まで4回にわたって社内調査の手法のうち、 ヒアリングについて詳細に解説しました。

2019/06/03

-

第1回:なぜ中国事業は難しいと感じるのか

この度、機会をいただき新たにコラム寄稿させて頂くことになりました江頭と申します。

2019/05/31

-

想像上の友人 人間のもろさ

我々は何度も同じ問題に直面した。受け身の抵抗、曖昧、そして無視である。我々は人が何を言うか、それをいつ言うかが分かるまでになった。奇妙に思うかもしれないが、この現象を説明するために想像上の友人を作ることにした。その名はブルースである。

2019/05/31

-

災害ボランティアの心構えと食いぶち

災害ボランティアをされたことはありますか? 災害ボランティアとは何でしょう? 私は被災地に行って、困っている被災者に「よりそう人」のことだと考えています。もちろん、水害の後の泥のかき出しや、地震の後の片づけなど体を使うボランティアもありますが、それだけではありません。これといって何もしなくてもいいのです。ボーット歩いていると、近寄って話しかけてくる人が必ずいます。だまってお話を聞かせてもらいます。聞いてあげるのではないのです。「あーそうですか。大変でしたね。それで……」というふうに相手の気持ちに寄り添い、お話をするのです。話が終わったら、また歩いていると、また別の誰かがやって来て「がけ崩れが怖かったよ。突然だった……」と話しかけてくれます。じっとまた聞いて会話します。こんなことをして1時間1000円などとお金を請求する人はいません。ボランティアは無償の奉仕活動をする人を指します。見返りのない自己犠牲の奉仕活動です。

2019/05/28

-

SDNを使ったセキュリティソリューション

SDN(Software- Defined Networking)といった技術を使ったセキュリティ強化策について説明します。この技術はデータセンター向けに作られた技術ですが、企業オフィスや制御システムに対しても活用することができます。特にサイバーセキュリティ対策に関しては有効です。

2019/05/28

-

勘定あって銭足らず! これが黒字倒産

A社は土木事業を主力としている設立50年を超える中堅建設業です。今から10年前の2009年に東証1部に上場を果たし、近年の全国各地の自然災害に伴う復興事業に加え、東京オリンピック関連事業も重なり、足元の業況はフル稼働が続いている状態で、昨年度決算では200億円を超える売上高を計上しました。 しかしながら、土木事業の好況に伴う人件費の高騰や、砕石や生コンといった資材の供給不足などにより価格が急騰していることから、事業に係るコストが膨らみ続けていました。A社では、今月末に必要とされた運転資金の一部について金融機関に新規借り入れや借り換えを申し込みましたが、銀行担当の財務部長によれば「金融機関の融資姿勢が厳格化されている。特に建設業や不動産業に対する評価は低い」とのことで、拒否される可能性が高いとのことです。

2019/05/27

-

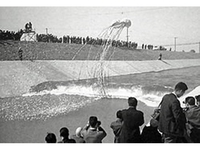

前回五輪の目前に東京を襲った大渇水

昭和39年(1964)、アジアで初めて開催された「世紀の祭典」東京オリンピック大会が、長引く異常気象のため中止のやむなきに至る危機性をはらんでいた史実をご存知だろうか。この異常気象とは何か? 大渇水である。「昭和の一大水飢饉」である。以下、拙書「砂漠に川ながる、東京大渇水を救った500日」(ダイヤモンド社)や水資源機構資料を参考にする。

2019/05/27

-

第5回:BCPに不可欠な「ドメインナレッジ」

今回取り上げるのは前回ご紹介した双葉町の北部に隣接する福島県浪江町です。今回の事例でも、主に経済資本と組織資本、人間資本の働きがよく分かると思います。どの事象がどのキャピタルにあてはまるか、考えながら読んでみてください。

2019/05/26

-

第6回:BCPのベースとなる防災・減災対策のあり方(その3)

「建物」については、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物には新耐震基準が適用されているので、この基準を目安に耐震補強の要・不要を検討するのも1つの方法である。しかし現実には、地震の2次的な被害としての火災や、場所によっては液状化、地盤沈下、土砂崩れ、津波などさまざまな要因で建物に被害が及ぶ可能性も否定できない。

2019/05/23

-

帰宅困難者の食べ物

私はいま「帰宅困難者」について考えています。なかなかいい考えが浮かばない。 そんな中、先日、東京へ出張し、ある会議で、たまたま実際に帰宅困難を体験した人と知り合うことができました。 その方は田島 眞(たじま・まこと)さんという70代半ばぐらいの男性です。会議の休憩時間に入った時、「帰宅困難者のことでコラムを書こうとしているのですよ。私は体験してないから困っていましててね・・」と話をしたところ、東日本大震災での経験を語り始めたのです。

2019/05/21

-

嘉納治五郎の精神「自他共栄」再々説

本連載では嘉納治五郎(1860~1938)をすでに数回にわたって取り上げてきた。嘉納の高潔な精神に魅かれるからである。嘉納の略歴を改めて記せば、講道館柔道の創始者であり、学習院教頭をはじめ、第五高等中学(現熊本大学)・第一高等学校(現東京大学)・高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学)の校長を歴任した、教育者であった。教育を「天職」とする知識人であった。

2019/05/20

-

第6回 社内調査における ヒアリング手法 (4)

これまで数回にわたり、内部通報をした者そして関係者に対するヒアリングについて解説してきました。ヒアリング手法についての最終回の今回は、嫌疑対象者に対するヒアリングについてお話します。

2019/05/20

-

希望が煉瓦壁になる 我々は自らの脆さを忘れがちである

ベッドからはい出して床に倒れたとき肌に分厚い煙が押し付けられるのを感じる。できるだけ床に近くいるのがよいと誰かが言っていたことを思い出す。しかしそこに救いはない。熱と酸素不足があなたの心臓をどきどきとさせる。希望は遠のいていき、もう終わりだと悟る。意識を失いつつあるとき、遠く家のもう一方の端で、煙感知器がピッチの高い音を出すのを聞く。近くの煙感知器用に買っておいた新品の電池が使用されないで台所のカウンターにある。あなたの命を救ったかもしれない電池であるが交換されることにはならなかったものである。

2019/05/17

-

非常持ち出し袋がない人は避難所に来てはダメ!

写真(写真AC)「非常持ち出し袋? そんなものいらないよ」とバカにしていませんか?緊急事態発生という、まさに待ったなしのときに持ち出す身の回りの必要な物入れの袋のことです。中身は命に関わるものだけを詰めます。命に関わらない、例えば爪切りなんて不要です。年齢、性別などによっても違います。

2019/05/14

-

明治政府が急いで作った「天皇制」

元号が平成から令和に代わったことを契機に、天皇制を論じた図書数冊をあらためて読んでみた。初めて読んだ「世界史としての日本史」(小学館新書)に教えられることが多く、本稿に選んでみた。

2019/05/13

-

ビル制御システムのセキュリティ対策(2)

前回の内容で説明しきれなかった、制御システムインフラ(=ネットワーク)のホワイトリスト制御について説明します。

2019/05/13

-

第5回:BCPのベースとなる防災・減災対策のあり方(その2)

いわゆる「基幹システム」とか「基幹サーバー」と呼ばれている重要なIT機器については、地震の衝撃でサーバーが転倒したり、クラッシュしたり、机上からずり落ちないようにラックに収納すること。

2019/05/09

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)