連載

-

人口集中による災害リスクや市民デモが課題

今回は、ギリシャの首都アテネを取り上げます。アテネについては皆さんよくご存じかと思います。プラトンをはじめとする偉大な哲学が生まれた街であり、都市や民主主義の発祥の地として知られています。アテネ市自体の人口は66万人程度ですが、アテネを中心とする地域圏には350万人が住んでいます(自治体の数でいうと全部で66)。ギリシャの人口が1000万人程度ですから、およそ3分の1の人口がアテネ都市圏に集中していることになります。

2019/10/08

-

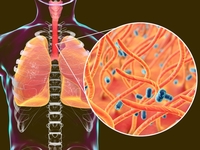

乳児に危険な百日ぜき、周囲の予防を

百日ぜきは、百日ぜき菌の気道感染で起こる疾病です。以前は乳幼児の病気と思われがちでしたが、成人にもみられる病気という認識が高まっており、感染症動向報告によると今年1月1日〜6月30日の百日ぜきサーベイランスで、感染症法の診断基準に合致した罹患者が7611例報告され、そのうち13%が成人でした。なお、2018年は1年間で1万1190例の罹患(りかん)者が報告されています。

2019/10/08

-

実際に情報インシデントが起きた想定演習

実際の事件が起きた時の想定演習というと、皆さんの周りでは避難訓練、防災訓練などを思い浮かべるでしょう。「ビルのXX階で火災が発生しました。速やかに避難を開始してください」といったアナウンスと同時に避難行動を開始するものです。

2019/10/07

-

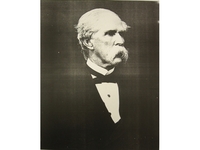

北海道開拓の父、米国人ケプロン

「北海道の雄大な景観(ランドスケープ)にはアメリカ的な雰囲気が感じられる」。こう語る内外からの観光客が少なくないという。なぜか? 明治維新以降、北海道の開拓・殖産興業・高等教育はお雇いアメリカ人が中心となって推進されたのである。ここに他府県とは異なる大きな特徴がある。その中心人物こそがホーレス・ケプロンなのである(以下、「北海道の歴史」(山川出版社)、「お雇い外国人 建築土木」(村松貞次郎)などから引用する。

2019/10/07

-

来社した役人が偽物!?

日系企業の多くは、定期的に工場設備の保守メンテナンスや新しい設備の調整などのために本社から現地工場へ日本人技術者を定期的に派遣したりします。

2019/10/07

-

ビクトリー・ラップ

超活動的な2017年のハリケーンシーズンの特徴は6つの大型ハリケーンであり、それは破壊的な2005年シーズン以来の最多の数である。記録上最も高くついたハリケーンシーズンであり、損害額は2810憶ドル(約28兆1000億円)であり、ほとんど全てが米本土に上陸した3つの大型ハリケーン―・ハービー、イルマ、マリア―によるものである。

2019/10/04

-

調理担当者は、なぜそこまで働いた⁉

2016年の熊本地震では、福祉避難所の調理担当者がどれほど働いたことでしょうか。なぜ、それほどまで働かなくてはいけなかったのでしょう。その実態はほとんど明るみに出ていません。そもそも、「福祉施設」には常時寝泊まりしている滞在者がいますが、その人だけでは食事や生活の面倒を見るのが精一杯のはずです。ところが、なぜか地震発生と同時に福祉施設は「福祉避難所」に早変わりし、外部から被災者を受け入れる仕組みになっているのです。施設とその職員も、突然、被災者になるにもかかわらず、余分の仕事がのしかかってくるのです。

2019/10/01

-

簡単みそ玉で体ポカポカ

今回は「みそ玉」を紹介します。防災保存食としてだけじゃなく、乾燥しないようにラップで包んだ後にモールでラッピングしたり、お弁当のすき間にちょこんと入れておけば、かわいくて持ち歩きも簡単です。忙しい朝でも、お弁当と一緒にでも、ラッピングしてギフトとしても、いつでもお湯を注ぐだけで食べられる手軽さがあるおすすめの一品です。

2019/10/01

-

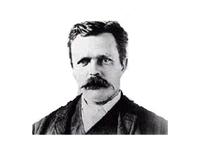

お雇い外国人ミルン、日本の地震・耐震構造学の父

明治新政府は殖産興業と軍備強化を国策の2大柱に据えた。だが、近代的な産業・軍事・医学・法律・教育方面の知識は比較にならないほど遅れており、その一方で欧米列強の政治・経済的圧力は高まる一方だった。そこで「近代化を急げ」との掛け声の中、薩長閥の新政府は欧米から「お雇い外国人」を招いて欧米への「追いつけ追い抜け」政策を推進した。

2019/09/30

-

第14回:被害想定はどこまで書けば現実的か

一般に、危機の未然防止やリスクマネジメントに着手しようとしたら、どんな災害、どんなリスク、どんな危機にさらされうるのかを明らかにしなければならない。ここがはっきりしないと、その後の緊急対応方針や解決策(対策)、行動手順が決まらないからである。

2019/09/26

-

従業員のSNS書き込みで大損害

女子大生のAさんは、東京都内にあるXホテルの飲食店でアルバイトをしています。Xホテルは都内でも最高級レベルのホテルであり、宿泊客のみならず、飲食店にも著名人と言われる人たちが数多く来店します。Aさんがアルバイトをしていたある日、その飲食店に有名な男性スポーツ選手と女性芸能人がカップルで来店したことがありました。そこでAさんは自身のツイッターに「男性(実名)と女性(実名)がご来店。」と投稿したのです。さらに「今夜は2人で泊まるらしいよ。 お、これは…(どきどき笑)」などの投稿を行ったことからツイッター上で話題となり、瞬く間に拡散されていきました。

2019/09/25

-

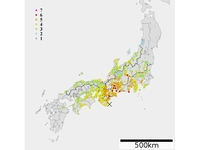

自社がある場所を知る

日本は、その位置や地形、気候などの自然の条件から、地震、津波、豪雨などの自然が起こりやすい国土となっています。 中小企業の防災活動では、自社が自然災害の観点からどのような場所に位置しているかを理解することが重要です。これまで発生した自然災害の膨大なデータをもとに、それらの災害によってどれくらいの範囲に被害が及んだのか、またその被害の大きさはどれくらいであったのかを知ることができれば、効果的な災害対策を立てることができます。

2019/09/25

-

福祉避難所はこれでいいのか!飲食物の備蓄を問う

災害が多発しています。そんな中で、要介護者認定人口は10年前の1.5倍に増加し「福祉避難所」の社会的使命は増していますが、食の備えはどうなっているのでしょうか。過去の反省が十分されないままに、新たな災害が続発するため、貴重な教訓が急流に押しやられ水の泡という感じの今日このごろです。それでいいのでしょうか? いいはずがありません。

2019/09/24

-

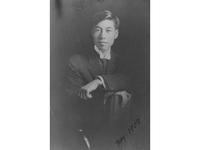

内務技師・青山士の晩年と死

戦前の内務省土木局を代表する技師(技術官僚)の一人、青山士の生涯を簡単にスケッチしてみよう。青山は現在の静岡県磐田市に生まれ、東京帝国大学工学部卒業と同時にアメリカに渡り、パナマ運河開削工事に唯一の日本人土木技師として従事した。その技術力や人格はアメリカ技術陣からも高く評価された。7年半従事した後、帰国し内務省技師となった。荒川放水路開削(東京都)、鬼怒川治水事業(茨城県など)、大河津分水改修工事(新潟県)などの大事業を手掛けた。その後内務省技監(技術官僚最高ポスト)、土木学会会長を務めた。青年時代に無教会主義クリスチャンの内村鑑三の影響を受け土木事業に天職を見出した。終生、無教会主義のクリスチャンであった。

2019/09/24

-

三社見積もりという愚

前回のコラムでは、日本人駐在員と現地スタッフの待遇の差について話しましたが、今日はその中で現地スタッフが給与以外にお金をもうけようと、たくましく頭を使っていろいろな手段を講じていることをご紹介しましょう。

2019/09/20

-

アマゾンにおける安全の仕組みづくり

アマゾンはとにかく仕組みづくりが好きな企業です。それは創業者のJeff Bezosの考え方によるところが大きいと思います。Jeffの言葉で有名な言葉に「Good intention doesn’t work, only mechanism works!」という言葉があります。意訳すると「善意だけでは十分ではない。仕組づくりが重要だ」と受けとれます。

2019/09/20

-

米国災害システムの神話

ニューオリンズ市緊急事態準備部副部長のカール・メテイリーは40時間以上寝ていなかった。市の首席行政官のオフィスの9階にある薄暗い緊急事態対策本部(EOC)の混沌の中を歩くとき、自分の将来にうたた寝などというものがあるとはとても思えない。典型的な日には大きな会議室くらいのこのスペースで30名は快適に仕事をすることができたであろう。今は、立ち止まっているグループ、机に座っている人、静かにしている人、そうではない人、会話をしている人、電話をしている人、壁に掛けられた一列のテレビモニターをぼんやり見ている人で、少なくとも100名の人がいる。

2019/09/20

-

「私は〇〇をして責任を取ります」

18年前、私がリスクマネジメントを勉強し始めたときに、ある金融機関の広報部長がこうつぶやきました。「ああ、大変な時代になった。前は責任なんか取らなくてもよかったのに、今は責任を取らなくてはいけない時代になった。生きにくいよ」。この言葉はいつまでも違和感として私の中に残りました。「責任を取らなくていい時代なんてあったのかな?」と。以来、責任とは何か、と考えながら不祥事の結末を追いかけるようになりました。今回は、経営責任の取り方について考えてみましょう。原稿を書き始めたら、日産の西川社長の辞任ニュースが飛び込んできました。皆さんと一緒に考えるちょうどよいテーマとなりました。

2019/09/19

-

経営の屋台骨を揺るがす大規模損害に備えよ

第3回では、M&Aに関連したサイバーセキュリティーについて考察しましたが、今回(最終回)は、より多くの日系企業が共通して抱える「海外子会社のサイバーリスク」について、事故例の紹介とリスク転嫁策としてのサイバー保険の重要性について解説します。

2019/09/19

-

洪水リスクやインフラ老朽化への対策

今回は、デンマークのヴァイレという街のレジリエント戦略についてです。ヴァイレは、北欧諸国から唯一100RCに選ばれた街です。~皆が共に、ロバストで持続可能な街~をスローガンに、2016年にレジリエント戦略を策定しました。注力する分野は市民参加、デジタル化、そしてソーシャルレジリエンス構築の3つです。人口規模は11万人程度。小さな街が、大きな社会課題を解決する――ことを高々に謳っています。

2019/09/18

-

太平洋戦争下、隠ぺいされた大地震と大被害

昭和19年(1944)12月7日の昭和東南海地震と翌20年(1945)1月の三河地震は、軍部によって報道管制が敷かれ完全に隠ぺいされた。当時、日本は太平洋戦争の最中であり、しかも敗色が濃厚となっていた。軍部は軍需工場の被害状況などの情報が連合国に漏れることを恐れ、情報を統制した。新聞・ラジオ報道を禁じたのである。昭和東南海地震は翌8日がマレー半島侵略3周年(大詔奉戴日)ということもあり、戦意高揚に繋がる報道以外の情報はより一層統制された(12月8日の各紙1面トップは、いずれも昭和天皇の大きな肖像写真および戦意高揚の文章で占められている)。言論・報道の自由などどこにもなかった。

2019/09/17

-

人・組織で行うサイバーセキュリティ対策

今回からは組織に関するサイバーセキュリティ対策について触れていきます。アプリケーション、プラットフォーム、クライアント端末およびネットワークなどのシステムだけで防御対策するには、やはり限界があり、サイバー攻撃のリスクをゼロにはできません。したがって、企業はマルウェア感染してしまった、DDoS攻撃でサーバーが落ちてしまったなどのサイバー攻撃によるインシデント発生後のアクションを事前に検討する必要があります。この対策のキーポイントは“人、組織”による初動対応です。

2019/09/17

-

第13回:災害リスクを選定するための方法

日本国内では地震を想定したBCPを策定するのがスタンダードになっている。これ自体はとくに問題はないのだが、スタンダードだからといって「地震」の2文字を機械的にBCPに当てはめてしまうのは、少し考えものである。

2019/09/12

-

前提条件を押さえ全体像を理解する

防災計画を策定することになると、「耐震チェックはどうしよう」「どのようなものを備蓄すればよいのか」、また「地震と水害の初動対応は同じでよいのか」など、さまざまな疑問が生じるかと思います。 あれやこれやと迷ううちに防災計画の着手が遅れるということが起こらないよう、まず、防災計画の全体像を理解しておきましょう。

2019/09/11

-

市販品で簡単に流動食を作る

災害時の食事で一番困るのは幼児と高齢者です。阪神・淡路大震災では、乾パンが硬くて喉を通らないということで、高齢者は水に浸して食べました。熊本地震では、幼児の離乳食がなかったため、栄養士さんが鍋に米の粉を入れ野菜ジュースで溶かして加熱し、流動食にして食べさせました。災害時は水と熱源がなく、肝心の食べ物が手に入りにくい状況になります。どうすればよいでしょうか? 皆さんご一緒に本気で考えましょう。

2019/09/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)