連載

-

反骨の川柳作家、鶴彬

「昭和探偵 昭和史をゆく」(半藤一利、PHP文庫)中の<「街頭の抵抗者」鶴彬(つるあきら)>を再読し感動を新たにした。鶴彬の反骨精神にみちた短い生涯を是非読者の皆様にも知っていただきたくなった。以下、「昭和探偵 昭和史をゆく」など関連文献から適宜引用する。

2019/09/09

-

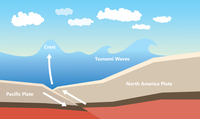

次なる本当に大きな地震が起きた後、われわれは何を語っているだろうか?

ピュリツァー賞を獲得した記事「真の大災害」の中で、ニューヨーカー誌の記者であるキャサリン・シュルツ氏は北米大陸史上最悪の自然災害について述べている。科学者によると、1700年1月26日、太平洋岸北西部での大地震がカナダのバンクーバー島から南へ約900キロ、カリフォルニアの北部にかけての地殻を切り裂き、破滅的な被害をもたらした。地質学上の記録によれば、マグニチュード8以上のこのような“大地震”は、太平洋岸の北西部では500年に一度の割合で発生している。“真の大災害”でシュルツ氏はこの事実が何を示唆するかを述べている。次なる真の大災害は14万平方マイルの地域に被害を及ぼし、ワシントン州のシアトル、タコマ、オレゴン州のポートランド、ユージン、セーレムといった人口の集積地に壊滅的な打撃を与える。700万人がパラレルな宇宙に投げ込まれる。そのうち1万3000人が死亡し、2万7000人が負傷する。100万人分の避難所、250万人分の水と食料が必要となるであろう。

2019/09/06

-

駐在員と現地スタッフの待遇の格差

日本からやってくる駐在員の中には「初めての海外勤務が中国」という人も少なくありません。

2019/09/06

-

人口急増や家庭燃料ニーズの上昇への対策

100RC連載の第一回は、イギリス・スコットランドの最大都市であり、古い歴史の街でもあるグラスゴーを取り上げます。100RCでは、都市のレジリエンスを高めるために、各都市が抱える課題を短期的な課題(ショック)と長期的な課題(ストレス)に分けて定義しています。この連載でも、各都市におけるショックとストレスをご紹介したあとに、それらの課題解決にむけたレジリエント戦略のエッセンスを提示したいと思います。

2019/09/05

-

安全を維持するために~Day 1

アマゾンが非常に成長の早い会社であることは皆様もご存知の通りかと思います。一方で、毎年売上高2桁の成長を維持しているその裏側では、日々、多くの新しい社員が採用されています。特に、私が長く籍を置いた倉庫運営部隊は、売り上げ規模の拡大に伴い、既存倉庫の拡張だけでなく、新規倉庫の開設のために毎日のように多くの新たな仲間が加わっていました。中でもホリデーシーズンと呼ばれる年末繁忙期には、多くの作業員の方が入職することとなります。当然ながら右も左もわからない社員が倉庫内に大量に入ってくるわけですから、安全を確保するのは一苦労です。まずはアマゾンが考える安全の価値観を覚えてもらい、倉庫内での安全な行動規範を学んでいただき、そして、作業に使う道具の安全な使い方を覚えてもらいます……。しかし、アマゾンジャパンが数百億円の売り上げの時はそれほど大変でなかったことも、1兆円の流通総額を越えてくると一筋縄ではいかなくなります。それをどのように運営しているのか? そこには15年以上の日々のオペレーションの中での試行錯誤から生み出された仕組みがありました。

2019/09/05

-

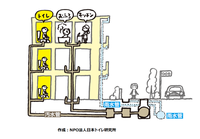

第3回 浸水時のトイレ対応

気象庁は、令和元年8月28日05時53分「記録的な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第8号」として、佐賀県南部、佐賀県北部、福岡県筑後地方、長崎県北部、五島に大雨特別警報を発表しました。 昨年は、「平成30年7月豪雨」が西日本地域に甚大な被害をもたらしましたが、次から次に起こる災害によって、過去の災害の記憶が上書きされていくことを恐ろしく感じています。ですが、恐れているだけではいけません。現場から学び備えに変えていくことが必要です。 そこで、今回は浸水時のトイレ対応について説明します。

2019/09/02

-

明治維新は薩長による「暴力革命」

「明治維新とは何だったのかー世界史から考える」(半藤一利・出口治明対談、祥伝社)を通読した。本連載では、先にご両人の対談は取り上げている。「世界史としての日本史」(小学館新書)で、「天皇制」をめぐる対談を紹介した。

2019/09/02

-

ポリ袋で作る「おかず蒸しパン」

読者の皆様、はじめまして。食育スペシャリストの中村詩織と申します。

2019/09/02

-

夏に流行、手足口病とヘルパンギーナ

手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱(プール熱)は、毎年夏に流行する小児が多くかかるウイルスが原因の感染症です。今回は、この中の手足口病とヘルパンギーナを取り上げます。

2019/08/30

-

巨額損害を被った実例から学ぶ教訓

第2回では、M&A前に買収対象企業に発生していたサイバー攻撃による個人情報の盗取が買収後に発覚し、大きな損害につながった米ホテル大手マリオット・インターナショナルの事例を解説しました。その中で、買収前のリスクや価値の調査活動であるデュー・ディリジェンス(以下、DD)の一環として、サイバーセキュリティーおよび情報保護に関するDDを行うことが、損害の防止と軽減につながるとご紹介しました。実際にそのような商慣行が主に欧米では浸透してきていますが、日系企業が海外の買収対象企業に対してそこまでの広範囲かつ詳細なDDを実施するケースは多くありません。同様に、欧米企業によるM&Aでは広く一般的に行われている「リスクマネジメントと保険プログラム」に関するDDについても、日系企業は実施していないケースが未だに多いようです。今回は、M&Aに関連したサイバーセキュリティー事故をいくつか追加でご紹介した上で、M&Aに伴うサイバーセキュリティーリスクの管理において、何が重要かを解説していきます。

2019/08/29

-

第12回:「基本方針」の3つの要素と書き方

基本的にBCPは法律で規定されている文書ではないので、「この様式を使わなければBCPとして認められない」ということはない。フォーマットや書式は自由なのだが、一定の基準というか必要条件を満たしていないと、BCPとして使いにくいことは否定できない。筆者はこれまで、さまざまな会社のBCPを拝見してきた。中には奮闘努力した軌跡が読み取れるとても立派なBCPなのに、次のようないくつか残念な点が目についたものもあった。

2019/08/29

-

「命を守る」「建物・生産施設や什器・備品などのハードを守る」「地域の安全に貢献する」

これまで日本は多くの地震に見舞われており、2011年に東日本大震災、そして2016年には熊本地震が発生し、それぞれ大きな被害が出ています。また、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定も東日本大震災後に見直しが終わっており、その被害の大きさが懸念されています。併せて近年は、地球温暖化の影響もあり、集中豪雨や台風に見舞われる頻度が増え、その被害も激甚化しています。しかしその一方、特に中小企業では、防災計画がまだ策定されていなかったり、あるいは地震以外の災害に対する備えが不十分であったり、防災への準備もまだまだこれからという状況です。この連載では、防災活動を始めなければならないと考えている、あるいはトップから防災計画を策定するように言われているが手がつけられていない担当者に向けて、「これだけはやっておこう」という点を中心に解説します。

2019/08/28

-

戦略的にリスクをテイクする!

一部上場企業である製造業A社のリスク担当部署に、Bさんはこの4月に着任しました。 A社ではこれまでリスク担当部署が中心となり、内部統制やコンプライアンス体制の整備、BCP(事業継続計画)の策定などを行ってきました。 近年A社では、社長が「攻めのリスクマネジメント」ということを言っています。というのも、東京証券取引所が規定した「コーポレートガバナンスコード」によって、上場企業の取締役会等の責務として「経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと」が決められたため、社長が口にするようになったということでした。コーポレートガバナンスコードは、持続的成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な向上を行うことを企図して策定され、各企業は、中長期的・継続的にコーポレートガバナンスの改善および最適化を図らなければならないとされているものです。

2019/08/27

-

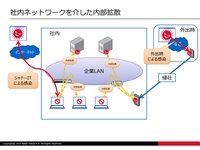

LANシステム診断サービスについて

今回はLANシステム診断サービスの詳しい内容について触れていきます。前回はシャドーITやモバイル端末に対する内部感染のリスクに関して触れました。

2019/08/26

-

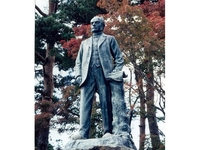

明治期お雇いオランダ人技師、ファン・ドールン

ファン・ドールンの銅像(本山白雲作)が福島県の猪苗代湖北西湖畔の日橋川・十六橋の傍らに湖面を見つめて立っている。この立像は明治初期にお雇外国人として招へいされたオランダ人技師中で最初に建立された。80年以上を経過した今日も、銅像の発する威光はいささかも衰えを見せていない。第二次世界大戦の最中、銅像が政府の命令で金属供出にさらされそうになった際、地元の農民等が銅像を足元から切り離して地中に隠し、戦後になって再び台座に納めた。戦時中の勇気ある行為はよく知られた逸話だが、安積疏水(あさかそすい)の恩恵を受ける地元民のドールンに対する敬愛の念をあらためて伝える。

2019/08/26

-

第12回(最終回) 不祥事抑止のための平時の備え

これまで、11回にわたって、企業不祥事が発生した場合の社内調査の進め方について解説してきました。社内調査の端緒としていかなるものがあるか、それぞれの端緒に即した社内調査の進め方はいかにあるべきか、実際の調査手法としての電子メール、監視カメラ等の問題点や、ヒアリングの具体的手法についても詳述しました。また、社内調査の結果をいかに公表すべきかを解説し、前回は、子会社の不祥事問題にも言及しました。

2019/08/26

-

駐在員の不満、OKYとOKO

既にご存じの方も多いと思いますが、日系企業の駐在員たちの任期は一般的には3年程度をめどとしている企業が多い様です。仕事上いろんな日本人駐在員に会いますが、たまに中国在住が5年を超えるような方に出会うことがあります。何らかの特殊使命を帯びておられるのか、そういう方の大部分が2度目の駐在とか、香港や台湾、または東南アジアの都市を経由して海外勤務通算10年以上という方も多いなという印象です。

2019/08/23

-

十分大きくも早くもなれない

クライシスは慎重で几帳面である。知力と体力を蓄えて、ユニークな混沌とした混合物を構築して時を待つ。そしてまさにそのとき、恐るべき武器であり、われわれがサージ(大波)と呼ぶ衝撃の雪崩を解き放つ。あらゆることーわれわれが起きてほしいと望むこと以外のあらゆることーが一度に発生する。

2019/08/23

-

「法的に問題ない」「仕方がない」「大したことない」

平時では聞き流される言葉でも危機時には誤解を生む、批判の対象となる危険性のある言葉を「危機時のNGワード」と定義しています。本コラム読者の方から「NGワードを解説してほしい」という要望もありましたし、頻繁に質問もされるので今回はこのNGワードについて解説します。

2019/08/20

-

「日本人と愛国心」憲法改正は軍をつくること

「日本人と愛国心」(半藤一利・戸高一成両氏の白熱の対論、PHP文庫、2014年刊)。

2019/08/19

-

約3億3900万人分の情報漏洩から学ぶ

第1回でご紹介した被害例は、マルウェアを使ったサイバー攻撃により主に事業中断に起因する大規模な損害が発生したものでした。今回は、大量の個人情報が漏えいした事例として、米ホテル大手マリオット・インターナショナルの事故を解説していきます。

2019/08/07

-

「安全は他者に対する敬意の表れである」

前回コンシューマビジネスのCEOであるJeff Wilke(ジェフ・ウィルケ)が安全の文化をアマゾンに持ち込んだという話をさせて頂きました。その中で取り上げたSPACER、これはS=Safety(安全)、P=Purpose(目的)、A=Agenda(議題)、C=Code of Conduct(行動規範)、E=Evaluate(評価)、R=Roles(役割)という構造で会議を行っていくというものですが、その先頭にあるのがSafety(安全)です。アマゾンのオペレーション部門の会議では常に安全から始まります。それは実際にどのようなものなのか、会議の光景を交えながら説明させて頂きます。

2019/08/06

-

米の質を高めれば被災者の健康が改善される!

普段、私たちが食べている主食は、米以外にパンや麺などさまざまですが、東日本大震災で最もよく食べられたのは米でした。熊本地震でも、国がプッシュ作戦で食料支援した主食のうち最も多かったのは米です。米飯の比率は食料全体の支援の約半量を占めました。米飯が果たす役割はそれだけ大きいと考えられます。そこで、今回は米の質を高める提案をしたいと思います。なぜなら、これまでの回で指摘してきたように、災害時は普段の食事に比べて栄養が不足し健康を保ちにくいからです。主食だけで、おかずが無いというお粗末な状況に陥ることもこれまでに紹介してきた通りです。

2019/08/06

-

企業内感染の脅威、自分の端末が踏み台に

前回はインターネットからの攻撃とその診断に関して触れました。今回は社員端末など内部からの感染について取り上げていきます。皆さんは日ごろ、どのような業務端末を利用していますか? 営業など外出の多い方ならば、下記のような端末を所持しているのではないでしょうか。

2019/08/05

-

「ハムレット」から読み解く苦境の心理

「そもそも芝居というものは今も昔も言わば森羅万象を鏡に映して(Mirror up to nature)善悪にそれぞれの姿を描いて示し各時代の社会の姿をくっきりと映し出すことだからね」。(市河三喜、松浦嘉一訳)

2019/08/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)