レジリエンス

-

バンライフで防災を考える

つくば市は3月21日と22日の2日間、バンタイプの車で場所に捉われない働き方や暮らし方を実践する「バンライフ」を切り口としたイベント「つくばVAN泊2019」を開催した。仕事と暮らしのモビリティ、そして、防災にフォーカスしたこのイベントには、全国から多数のバンライファー(バンライフを実践する人)が集結。市や研究機関の担当者らも加わり、実際にバンライフの体験を通じて、感じた課題やこれからの可能性について意見を交わした。

2019/03/25

-

都、五輪会場周辺安全確保など運営計画

東京都は22日、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける大会運営における連絡調整や競技場周辺のインシデント対応のため、都の司令塔として置かれる「都市オペレーションセンター(COC)」の運営計画を発表した。情報を集約し、国や大会組織委員会との連携を図るほか、「ラストマイル」と呼ばれる競技会場周辺の警備や事故発生時の対応を行う。

2019/03/22

-

都、河川情報のスマホ対応と多言語化

東京都は22日、洪水や高潮の被害を防ぐため河川の水位や映像、雨量などのデータを発信している東京都水防災総合情報システムのリニューアルを行った。スマートフォンの位置情報を活用し、周囲のデータを調べることが可能。多言語対応も実施した。

2019/03/22

-

サプライヤー対策、BCP策定率上回る

MS&ADインターリスク総研は2月26日、国内全上場企業3535社を対象に実施したBCM(事業継続マネジメント)の実態調査の結果を発表した。回答数は352社。前回調査の2015年度比でBCP(事業継続計画)の策定率や訓練の実施率が上昇した。また、サプライチェーン対策を行う企業の割合がBCP策定率を上回った。

2019/03/22

-

第2回 福祉施設の防災力向上(2)

2016年8月30日、台風10号により岩手県岩泉町高齢者グループホーム「楽ん楽ん」で9人全員の高齢者が水害で亡くなり、社会に大きな衝撃を与えました。現地に行ってみると、隣地には大きな工場があります。仮に、平常時から施設と合同で避難訓練をしていたならば、きっと高齢者の避難を支援してくれたのではないでしょうか。また、福祉施設も工場に避難支援を頼めたのではないでしょうか。

2019/03/22

-

罹災証明書の被害認定、写真撮影も忘れずに

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が発行されると、そこには調査を経て決定された、住宅の被害程度が記載されています。「全壊」(損害割合50%以上)、「大規模半壊」(損害割合40%以上50%未満)、「半壊」(損害割合20%以上40%未満)、「一部損壊」(損害割合20%未満)の段階に分類されることが通常です。

2019/03/20

-

第2回:経済資本と組織資本について

これから数回にわたり、東日本大震災の被災自治体の事例を基に、「キャピタル×システム」概念がどのように過去の教訓を一般化することができるのか、書いていきたいと思います。

2019/03/20

-

災害食「カップ麺を斬る」その2

2016年8月から、手持ちの飲み物でカップラーメンが食べられるか実験を行いました(20015年にはアルファ化米について同様の実験済み)。では「お湯がなければカップ麺が食べられない」というあなた様の常識を斬ってあげましょう!

2019/03/19

-

都市計画家・石川栄耀の孤独な戦い

昭和20年(1945)8月15日、太平洋戦争は昭和天皇の玉音放送によって終わりを告げた。敗戦国の民衆を襲ったのは極度の飢えと虚脱感それにささやかな解放感であった。戦災による犠牲者は約185万人、領土は戦前の40%を失った。日本は北海道・本州・四国・九州の4島に押し込められ「三等国」に転落した。8月30日、GHQ(連合国軍総司令部)最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が愛機「バターン号」で厚木飛行場に到着した。日本が初めて体験する「無血占領」と「間接統治」の始まりであった。

2019/03/18

-

災害食「カップ麺を斬る」その1

何気なく食べているカップ麺。いつでも、どこでも、誰でもおいしく食べられるカップ麺。そんなカップ麺が東日本大震災時の避難所でひんしゅくを買っていたことをご存じですか?

2019/03/14

-

BCP発動企業、約6割が想定通り機能

NTTデータ経営研究所は8日、第5回「東日本大震災発生後の企業の事業継続に係る意識調査」の結果を発表した。小規模な企業ほどBCP(事業継続計画)の策定率が低いほか、BCPの発動は2018年の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)で約2割、北海道胆振東部地震で3割しか発動していないものの、約6割は想定通り機能したと回答した。有効回答者数は1019人。

2019/03/13

-

罹災証明書は生活再建への第一歩

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは災害による住宅等の被害の程度を証明する書面です。災害後に被災者から申請があったときには、自治体は罹災証明書を発行する義務を負っています。住宅の被害の程度が一目瞭然となるため、様々な被災者支援の際に基準として活用できるメリットがあります。被災者生活再建支援金の金額決定、仮設住宅入居、応急修理の要件を満たすかどうかの確認にも使われています。

2019/03/13

-

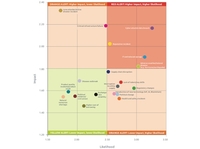

第67回:世界のBCM関係者の懸念は今年もまたサイバー攻撃

BCMの専門家や実務者による非営利団体 BCI(注1)は、英国規格協会(BSI)と共同で、3月に「Horizon Scan Report 2019」を公開した。

2019/03/12

-

近所づきあいが事業継続力を高める秘訣

町内会などの活動のように、一見自社の業務に関係なさそうな地元の集まりに顔を出すことは、自社の事業継続を考える上で実は、大変重要な情報を得られるチャンスになるんです。 今回はその理由について考えてみたいと思います。

2019/03/12

-

日本にもようやく春(液体ミルク)がきた

やっと日本にも液体ミルクの製造が認可されました。遅すぎませんか? 災害のたびに避難所ではミルクをもらえない乳児が泣きわめいていました。

2019/03/12

-

災害時ボタン一つでつながる衛星無線

アイコムは2月28日、衛星無線端末「IC-SAT100」を4月に発売すると発表した。通常時の通信手段がつながりにくい災害時に効果的で、BCP(事業継続計画)を策定した企業などの利用を見込む。年間販売予定台数は6000台。

2019/03/11

-

都、一斉帰宅抑制モデル12社認定式

東京都は8日、「平成30年度東京都一斉帰宅抑制推進モデル企業」12社の認定式を新宿区の都庁で開催。小池百合子知事から12社の代表者に対し認定証が送られた。

2019/03/08

-

米中摩擦、関税上昇や製品排除に備えを

トーマツは8日、海外リスクに関する記者勉強会を東京都千代田区の同社で開催。シニアマネージャーの中澤可武(かむ)氏が米中貿易戦争の影響や日系企業の海外リスク管理のあり方などについて解説した。

2019/03/08

-

3・11前に読んでほしいマンガ「コウノドリ」

防災関係のみなさま、このマンガ、読みました?「コウノドリ」(講談社、鈴ノ木ユウ著)の21巻と22巻です。まだでしたら、ぜひ!

2019/03/08

-

日清食品、JTBのBCP実行支援導入

日清食品ホールディングス(HD)はこのほど、JTBが提供するBCP(事業継続計画)実行支援システム「RECOVALUE(リカバリュー)」の導入した。同システムの導入を決めたのは日清食品HDが初めて。首都直下地震などで東京本社が被災した際、JTBの移動手段や宿泊施設の手配により必要な人員が大阪本社に移動し、業務にあたる。

2019/03/08

-

LIXIL、断水時1Lで流せるトイレ

LIXILは7日、災害時に1Lの水で流せ、普段通りの感覚で使用できるINAX災害配慮トイレ「レジリエンストイレ」を4月1日から発売すると発表した。避難所となる公共施設を対象としており、地方自治体などへの販売を目指す。価格は18万円(税や設置費などは別)。

2019/03/07

-

ヤフー、多様性に応えた防災情報提供

ヤフーは7日、一人ひとりに合った防災情報を提案する「Yahoo!防災ダイバーシティプロジェクト」を開始した。特設サイトを設置したほか、9日まで東京都港区の六本木ヒルズで体験イベントを開催。個人のニーズや特性に合わせた防災ブックも作成できる。

2019/03/07

-

第1回:もう一つの危機的事態

「BCP(事業継続計画)」という言葉は、今やビジネスの世界では「防災・減災」と同じくらいに一般用語として定着している。一昔前なら、初めて会う人にBCPのことをあれこれ説明するのは少し億劫に感じたものだが、今ではBCPと口にしただけで「ああ、BCPね」とすぐにあいづちを打ってくれる人が増えた。

2019/03/07

-

ドローンでの監視や点検パッケージ

KDDIは6日、通信とドローンを組み合わせた主に企業向けのソリューション提供を6月から順次提供していくと発表した。広域監視、鉄塔点検、風力点検、測量解析、精密農業の5つの用途で実施。情報収集など災害対応の強化のほか、設備点検の安全性向上や省力化を図る。

2019/03/06

-

第1回:大規模災害対応のための「キャピタル概念」

私たちの住む都市は、複雑で、ダイナミックなリビング・システム(生きたシステム)です」――と言っても何のことか分かりにくいですよね。ごめんなさい。

2019/03/06

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)