レジリエンス

-

リンカーンに学ぶ「災害食」訓練

訓練の内容を決めるのはその土地に暮らす住民自身のはずですが、そうなっていない。消防署がリーダーシップを取っている場合が多いように思います。今回は、神戸市須磨区の神戸市立横尾小学校で行われた防災訓練中に食べた昼食の話をしましょう。

2019/04/16

-

JVOAD、昨年の災害支援などを報告

特定非営利活動法人・全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)は11日、賛助会員企業・団体向け勉強会・公開イベント「頻発する災害、被災地の社会課題に対する企業の対応を考える」を東京都千代田区のかがやきプラザで開催。最近の活動や会員企業からの報告などが行われた。

2019/04/12

-

最重要なインフラー電力

重要なインフラのリスクと言えば電力である。電力はいわゆる本源的入力であり、それがなければ何も動かない。 日々の生活を可能にする電気は発電・送電・配電設備の膨大なネットワークによって供給される。全国高圧送電線網として知られるものであり、複雑になりもろくなる一方である。 老化がある。送電線と変圧器の70%は少なくとも25年を経ている。

2019/04/12

-

猫との避難について真剣に考えてみた

今回のタイトルのきっかけは、茨城県の動物指導センターにお邪魔したことです。以前からお世話になっている県庁の方が、動物指導センター担当だったためお声がけいただき、特別に視察させてもらいました。

2019/04/11

-

冷却など停電対策充実データセンター

インターネットイニシアティブ(IIJ)は10日、千葉県白井市で建設を進めていた「白井データセンターキャンパス(白井DCC)」の第1期の完成と5月1日からの稼働開始を発表した。免震床や非常用発電機のほか、非常用発電機が作動するまでの冷却など停電対策を充実させている。

2019/04/10

-

通帳やカードなしでも預貯金は引き出せる

津波、洪水、土砂災害、火災等の差し迫った危険から身を守るためには、率先して、直ちに避難行動をとることが不可欠です。その場合に、必ずしも日常生活で使っている貴重品類が手元にあるとは限りません。だからといって、それらを探したり集めたりしているうちに避難行動が遅れたり、ましてや一度避難行動をとったにも関わらず引き返すようなことは絶対にしてはいけません。

2019/04/10

-

第68回:サプライチェーンを脅かすリスクを世界規模で俯瞰する

国際物流大手のDHLは、グループ企業のResilience360社を通じて「Resilience360」というサプライチェーン・リスクマネジメント関連サービスを提供している(注1)。そのサービスにおいて収集されたデータに基づいて、2018年のサプライチェーンに関するリスクの状況を総括した報告書が、「Resilience360 Annual Risk Report」としてResilience360社から公開された。

2019/04/09

-

エネルギーや備蓄など防災注力の戸建

ミサワホームは8日、災害対応に注力した木質パネル工法の戸建「CENTURY(センチュリー) MISAWA-LCPデザインモデル」を発表した。耐震性以外に蓄電池や太陽光発電システムなどエネルギー、備蓄用収納などを備えている。

2019/04/09

-

様変わりする美人コンテストと災害食コンテスト

災害食にもコンテストがあるのをご存知ですか。アッ、ご存じない?それでは、早速……、ある斬新なコンテストをご紹介しましょう。

2019/04/09

-

容易な情報入力で企業リスク可視化

GRCSは企業のリスクマネジメントのためのクラウドアプリケーション「Enterprise Risk MT(ERMT)」の販売に注力している。予測されるリスクの発生可能性や重大度などをひとまとめで可視化でき、管理や経営判断に生かせるようにする。

2019/04/04

-

第3回:被災企業の教訓

前回の最後に、日ごろから「災害を忘れない」「災害に関心を持ち続ける」ための工夫を一つ紹介した。それはディザスター映画のような大災害の残像を脳裏に焼き付けることではなく、もっと身近な目の前の小さな災害リスクに焦点を当てることであった。リスクが潜んでいるかどうかはっきりしないときは、声に出して「ここにリスクはないか?」と自問自答する習慣をつければよいとも述べた。

2019/04/04

-

企業と地域が助け合う地区防災計画制度

最近よく、「地区防災計画制度」というキーワードを見聞きしませんか? 似たような言葉で、都道府県と市町村が策定する「地域防災計画」というものがありますが、別物ですから間違えないでくださいね。実は、この地区防災計画制度を利用すれば、皆さんの会社のBCPの実効性が高められますし、行政からのサポートも得られやすくなることを知っていますか?

2019/04/04

-

第3回:人間資本とシンボル資本

前回と同じく大槌町の事例を基に、人間資本とシンボル資本について考えていきたいと思います。

2019/04/03

-

アルファ化米は食べられていない!?

そのとき避難所では何を食べていたか。 これは重要な問題ですが、時の流れにかき消されて事実がわかりにくくなっています。メディアからの情報が少なく、現地入りしないとわかりにくい。わたしは詳細を知りたいのですが、なかなか真相が見えてきません。

2019/04/02

-

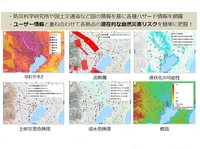

地図上で拠点のリスク情報を可視化

国際航業はクラウドを利用し、全国の自然災害リスクと顧客の拠点情報などを地図上で組み合わせ、ワンストップで初動対応を支援する「防災情報提供サービス」の販売に注力している。通常時には万が一の際の危険性を知り、発災時はリアルタイムで災害情報を把握。自社やサプライチェーンへの影響の把握と対応に役立てる。

2019/04/01

-

薩摩閥三島通庸、土木建築の成果と民衆弾圧

明治期の政治家三島通庸(みちつね、1835~88)ほど、県令(現知事)として勤務した東北地方で評価の極端に分かれる人物も少ない。辣腕(らつわん)政治家三島は初任地山形県では<土木県令>として「後進県」の近代化に尽力し、帝都に通じる道路やトンネルをつくり、同時に県庁など公共施設の近代建築化に果敢に挑んだ。その目を見張る土木建築事業の成果は、恩恵として、また遺産として同県人に高く評価されている。ところが山形県の後に赴任した福島・栃木両県では評価は逆転し、自由民権運動を弾圧する憎むべき<鬼県令>として語り継がれている。悪評ばかりとも言える。

2019/04/01

-

家具固定は、民間賃貸でも実施できる!

ハーイ!みなさん、こんにちは!今回は、この話題。2019年3月1日のニュースを見てくださいましたか?

2019/03/29

-

リスクの強烈さ 大災害、高まる脆弱性

「ようこそ、世界の交差点へ」 路線①の電車がタイムズスクエア地下鉄駅へ入線してくると何十年来使い古されたスピーカーから車掌の大きなよく聞こえる音声が流れる。ニューヨーク、それは金融・テクノロジー・アート・ファッションの国際センターである。ハドソン湾とイーストリバーが合流して大西洋に注ぐところにできた広大な自然の港を取り囲んでいる。エンパイアステート・ビル、セントラルパーク、そしてタイムズスクエアのネオンなどを見に訪れる観光客は毎年6000万人にのぼる。それは眠らない都市である。しかし、そこで暮らす850万人の住民にとっては、ビッグアップルのバイタリティには、日常の仕事をやっていくうえで不都合な点もある。

2019/03/29

-

日本ガイシ、防災に活用可のNAS電池

日本ガイシは非常用電源にも使えるNAS電池の導入事業を行っている。27日、福岡県北九州市の競艇場「ボートレース若松」への導入を発表。停電リスクを回避してナイター競艇を開催する。

2019/03/28

-

いざという時のため、簡易トイレの実験

赤プルのちょっくら防災。いよいよ携帯トイレの実験!!のお話です。と言っても、数ある携帯トイレを全て試せたわけではありません。

2019/03/28

-

応急危険度判定は罹災証明書の被害認定ではない

被災建物応急危険度判定(応急危険度判定)とは、自治体の地域防災計画などに基づき、地震後に実施される調査のひとつです。建築の専門家(応急危険度判定士)が、被災地域の建物に、余震等による倒壊や壁の落下の危険性等がないかを判定するものです。

2019/03/27

-

駐車場に災害支援寄付できる自販機

日本赤十字社と三井不動産リアルティ、コカ・コーラ ボトラーズジャパンは26日、三井不リアルが運営する駐車場「三井のリパーク」における日赤への災害支援寄付つき自動販売機の設置についての協定の調印式を行った。「三井のリパーク」に設置されたコカ・コーラ社自販機の売上の一部を日赤に寄付。災害時は義援金として被災者に届けられる。

2019/03/26

-

AI活用の防災・減災システム開発へ

損害保険ジャパン日本興亜は25日、ウェザーニューズおよび米国のOne Concern(ワン コンサーン)社とAI(人工知能)を活用した防災・減災システムの共同開発に関する業務提携を発表した。まずは損保ジャパン日本興亜が災害に関する協定を結んでいる熊本市で3月から実証実験を行う。

2019/03/26

-

西武新本社ビル、池袋の安全に貢献へ

西武ホールディングス(HD)は、東京都豊島区に20階建て、高さ99.98メートルの池袋エリア最大級のオフィスビル「ダイヤゲート池袋」を竣工。4月1日にオープンする。同社と一部グループ会社の本社となるほか、免震構造や非常用発電、水など事業継続のための機能を充実。豊島区と西武鉄道で協定を結び、池袋駅周辺で災害時に発生が予測される帰宅困難者の受け入れも行う。

2019/03/26

-

避難所で使える水再利用型シャワー

WOTA(ウォータ)は災害用シャワーパッケージ「WOTA BOX for Shelter」の販売に注力している。一度使った水を循環し再利用できるシャワーで、災害時の避難所などでの使用を見込んでいる。

2019/03/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)