教育・ハウツー

-

不測の事態の予防・対処へ3つの教訓

山歩きで起きる不測の事態の一つが「道迷い」。地図に記された一般登山道であっても、公園の散策路と条件が違いますから、油断は大敵です。そしてもし迷ってしまったら、むやみに歩きまわらず落ち着いて周囲を観察する。そのためにも、万が一のビバークに備えた準備が大切です。ハルトのヒヤリハット体験から学びます。

2023/06/08

-

G7広島サミットで考える戦争と平和

今回は英検の問題に実際に出てきた単語を活用して、地震をテーマにした文章を集めてみました。できる限り、最近の時事ニュースから引用しています。

2023/05/28

-

気ままに山を歩くためのリスクマネジメント

起こっては困ることをアレコレ想定し、それを回避すべく慎重かつ用意周到に計画と準備。同時に関係者に対するリスクコミュニケーションをしっかり行い、説明責任をまっとう。そしていざ実行の段になったら、適度にいい加減に。必要以上の委縮はかえって足元をすくわれかねない。登山の単独行談義から、リスクマネジメントの心得を学びます。

2023/05/25

-

スペクティ、最新版BCP対策レポートを無料公開

防災テックベンチャーのSpecteeはこのほど、BCP(事業継続計画)の具体的な策定方法から最新のトレンドまでをカバーしたレポート「BCPのすべて~意義・策定方法からレジリエンス経営の実現まで~」(全66ページ)をアップデートして公開した。日本企業のBCP策定率の増加やレジリエンス向上を支援するため、無料でダウンロード提供している。

2023/05/22

-

偽ショッピングサイトに注意!!

インスタグラムなどのSNSやインターネット上の安売り広告、検索エンジンの検索結果などから誘導されたサイトで購入した商品が届かないといったトラブルが発生しています。最近では、人気インテリア雑貨等の公式通信販売の正規サイトを装った「偽ショッピングサイト」での被害が発生しており、特に極端に安いネットショップは要注意です。

2023/05/12

-

情報収集はオープンに 判断は慎重かつ柔軟に

親切心からのアドバイス、受け入れるべきか否かで迷うことは珍しくありません。他人の「良かれ」が自分の「良かれ」であるとは限らない。逆もまたしかり。とはいえ、頑なに拒否するのも何か違う。ならば、あくまで参考情報として広く受け入れ、ただし判断は慎重かつ柔軟に。情報を発する側・受ける側の姿勢を登山のワンシーンから学びます。

2023/05/11

-

相談を待つのではなく訪問し働きかけて

年度末に発行された福祉と防災に関する報告書の紹介第2弾は、内閣府の「災害ケースマネジメント実施の手引き」を取り上げます。被災者の課題を個々に把握した上で、その再建を支援する取り組み。相談を待つのではなく、被災者を訪問し困りごとを引き出す活動が重要視されています。今回の「手引き」は実践的で役立つものになっています。

2023/05/10

-

企業は生成AIとどう向き合えばよいのか?

生成AIは画像や音声、テキストなどを用いた深層学習をもとに、インターネット上の大量のデータを組み合わせて新しいデータを生成できる人工知能。人間のように対話できるモデルの登場が市場に与えた衝撃は特に大きく、ビジネス利用に向けた動きが急加速しています。企業が生成AIを導入するうえでのポイントを聞きました。

2023/05/09

-

日銀新体制の発信力 市民感覚のアピールは成功

日銀総裁が10年ぶりに交代しました。岸田文雄首相は黒田東彦総裁の後任にふさわしい人物像について「主要国の中央銀行トップとの緊密な連携、内外の市場関係者への質の高い発信力と受信力が格段に重要」とコメントしていましたが、新体制に求められる発信力とは何か。元財務官僚・元衆議院議員で公認会計士の桜内文城氏とともに考えます。

2023/05/09

-

BCP事務局の個人スキルを高める訓練とは?

経営層の期待と裏腹に、危機管理担当者の多くがBCP 訓練の効果に不安を抱いています。災害時の状況を組織的に確認し、足りない点を明確にするのには役立っても、担当者自身の個人スキルを上げるものではないと感じるからでしょう。実は、この部分に焦点をあてたのがいわゆるモックディザスタ訓練です。今回はその進め方を説明します。

2023/05/08

-

コロナ後の防災

月刊BCPリーダーズ5月号の第1特集は、コロナ禍の学びを今後の防災にどう生かすか、企業と地域の関係はどうあるべきかを考えます。第2特集では、企業は生成AIとどう向き合えばよいのかを探ります。企業事例は、いまの時代に不可欠となってきた全社的リスクマネジメントの取り組みをピックアップし、それが組織にもたらす効果を紹介します。

2023/05/01

-

地震災害で使われる表現

今回は英検の問題に実際に出てきた単語を活用して、地震をテーマにした文章を集めてみました。できる限り、最近の時事ニュースから引用しています。

2023/04/30

-

実践的BCP講座

本講座は、受講者が自ら属する組織・企業のなかで、BCP活動に関わる運営および活動において、指導者の役割を果たせる能力を習得することを目標としています。そのために必要なBCPの知識および着眼点を学び、ワークショップ(演習)で自ら事業継続計画を作成してそのプロセスを習得し、実際に職場で策定できるように知識と手法をブラッシュアップします。

2023/04/28

-

BCPの実効性を高める演習の企画・運営講座

「座学とワークショップで学ぶリスク対策研修」はBCPと危機管理の専門メディア「リスク対策.com」が選りすぐりの専門家と共同して企画したオリジナルの研修です。一方的な講義だけではくみ取りにくい実践的な気付きを、グル―プ学習などを通して、他業界·他社などの多様な視点を交えることで得ていただくことに重点をおいています。本研修では、「ワークショップ型演習」の実践を通して 効果的な演習の組み立て方から実施方法までを学びます。

2023/04/26

-

トレッキングポールに頼らない転倒・滑落対策は?

メリットとデメリットのどちらをとるかは、その時々のさまざまな条件に応じてケースバイケース。ハルトがトレッキングポールを持たないのは、いまの自分にとってはメリットよりデメリットが大きいと判断したからです。が、歩きやすさや転倒防止のメリットをただ捨ててしまうのもまたリスク。今回はハルトが考えた代替の工夫を紹介します。

2023/04/20

-

『フィッシングによる個人情報等の詐取』に注意!!

フィッシング詐欺とは公的機関や金融機関、ショッピングサイト、宅配業者等の有名企業を騙るメールやSMS(ショートメッセージサービス)を送信して、正規のウェブサイトを模倣したフィッシングサイト(偽のウェブサイト)へ誘導し、IDやパスワードなどの認証情報や個人情報などを入力させ詐取する手口です。

2023/04/17

-

実践的リスクマネジメント講座

本講座は、受講者が自ら属する組織·企業での、リスクマネジメントに関わる運営および活動において、指導者の役割を果たせる能力を習得することを目標としています。そのために必要なリスクマネジメント知識および着眼点を学び、ワークショップ(演習)で自ら考え、実際に職場で使えるように知識と手法をブラッシュアップします。

2023/04/14

-

健康管理に組織をあげて取り組む時代

健康経営は、企業が従業員の健康管理に投資することによってそのパフォーマンスを高め、結果として業績やイメージの向上につなげるものです。これまで、在宅勤務を中心とするテレワークや職場で増えている高年齢労働者など、さまざまな観点から健康経営を考えてきましたが、最終回となる今回は企業として押さえておくべきポイントを整理します。

2023/04/12

-

迷惑動画のSNS拡散に企業はどう対応すべきか?

飲食店での迷惑行為がSNSで動画として拡散される事件が頻発しています。回転ずしチェーン店が集中的に狙われたことから「寿司テロ」と命名され、社会問題化しました。これら一連の迷惑行為に対しいち早く公式見解を出したスシローの対応から、企業としてのクライシスコミュニケーションのあり方を考えます。

2023/04/09

-

一筋縄ではいかないスケジュール管理

余裕を見てスケジュールを組んでもいつの間にか遅れてしまう。そのたびに時間管理の重要性が叫ばれますが、決定的な原因も見つからず、対策は意外と難しいのではないでしょうか。そのためまずは現実を謙虚に受け止め、できることを考えて実行する。そして万一遅れたときの対策も心得ておく。山の時間管理から学びます。

2023/04/06

-

アメリカ、カナダで公用端末での使用を禁止

世界150カ国、10億人以上の利用者がいる中国系動画投稿アプリ「TikTok」。いまやメインユーザー層が30代となって利用方法も多様化し、企業がPR動画として活用することも増えています。一方、今年2月末、ヨーロッパ先進諸国に続き、アメリカとカナダでも政府が支給する携帯端末からTik Tokを削除し、使用を禁じるように命じるなど、欧米政府機関では相次いで利用を制限する動きが広がっています。

2023/03/28

-

山歩きを例に学ぶ「SMART」の使い方

4月から新年度が始まり、目標を立てる機会が増えるのではないでしょうか。その際に役立つツールが、以前にも紹介した「SMART」です。配慮すべき5つのポイントを端的に示す指標で、これにそって目標を組み立てれば実行と達成が容易になるというもの。使い方もシンプルです。具体的にどう使うのか、山歩きを例に紹介します。

2023/03/23

-

【Lesson3(8講義)】IT-BCPの構築と運用

IT-BCPの構築と運用のポイントについてリスク担当者、BCP担当者にもわかりやすく解説します。解説者は、プリンシプルBCP研究所所長の林田朋之氏です。

2023/03/17

-

三浦瑠麗氏の炎上を表現5原則から考える

家族が捜査されたり告発されたりした時、一般人であればコメントする必要はありませんが、著名人は何らかのコメントをせざるを得ないでしょう。自分の事業活動への影響を最小限に抑えるには、どう発信・発言したらよいのでしょうか。夫の会社と自宅に家宅捜索が入った三浦瑠麗さんの事例を、信頼・評判の表現5原則から考察します。

2023/03/16

-

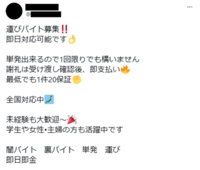

捕まるとは思わなかった・・・「闇バイト」に注意!!

SNSで高額バイトの情報を見つけ、簡単な仕事だと思い、軽い気持ちで応募して特殊詐欺や強盗などの犯罪に加担してしまったという事案が発生しています!

2023/03/13

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)