南海トラフ臨時情報発表時の行動は大丈夫か?

第12回:南海トラフ地震を考える

本田 茂樹

現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。

2025/08/22

これだけは社員に伝えておきたいリスク対策

本田 茂樹

現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。

先月、カムチャツカ半島地震にともなう津波警報で、沿岸に拠点を持つ企業は情報の収集や伝達、防災行動の呼びかけに追われました。より大きな津波が想定される南海トラフ地震への備えは大丈夫でしょか?

去る7月1日、国は2014年に策定した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」の大幅な見直しを決定しました。抜本的に改めるのは今回が初めて。2024年元日に発生した能登半島地震の教訓、そして「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 概要」(2025年4月4日)を踏まえ、実効性のある防災対策が打ち出されています。

また国は8月7日、南海トラフ地震発生の確率が高まったときに発表される「南海トラフ地震臨時情報」についても、自治体や企業がとるべき対応を示したガイドラインを改訂しています。あらためて、南海トラフ地震への対応を考えます。

前述の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキング報告書 概要」に基づいて、被害想定を確認します。

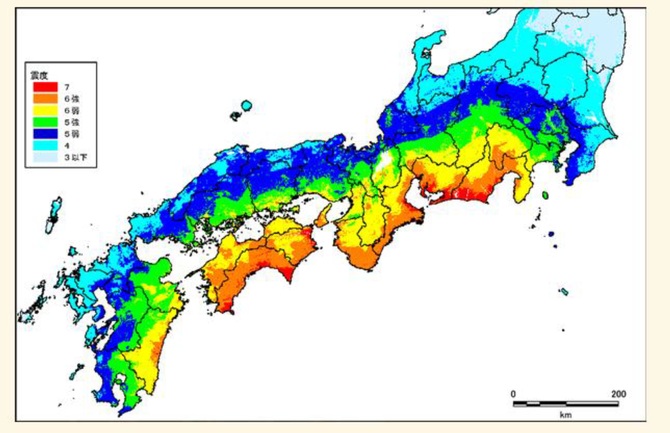

神奈川県から鹿児島県までの主に太平洋側の広い範囲で震度6弱以上が発生するとともに、静岡県から宮崎県までの主に沿岸域の一部で震度7が発生するとされています[図1]。

[図1]南海トラフ地震の想定震度分布

また津波高の想定も、福島県から沖縄県の太平洋側の広い範囲で高さ3メートル以上の津波が到達するともに、高知県幡多郡黒磯町、土佐清水市で最大約34メートルの津波が発生するとされています。

あわせて津波は、静岡県静岡市、焼津市などで1メートル以上の津波が最短2分で到達するとなっており、津波の到達速度にも注意が必要です。

1)人的被害

直接死は、地震が冬の深夜に発生した場合、約17.7万人(早期避難意識が70%)~約29.8万人(早期避難意識が20%)と想定されています。また、災害関連死についても、約2.6万人~約5.2万人と想定されていますが、被災後の状況によってはさらなる増加につながる恐れがあります。

2)建物の損害

全壊・焼失棟数は約235万棟で、そのうち揺れによるものが127.9万棟といちばん多く、次いで地震火災によるものが約76.7万棟となっています。

これまでの地震対策の効果は一定程度あるものの、強い揺れや津波が広域で発生することにより、膨大な数の死者や建物被害、全国的な生産・サービス活動への影響など、甚大な被害が発生すると考えられています。

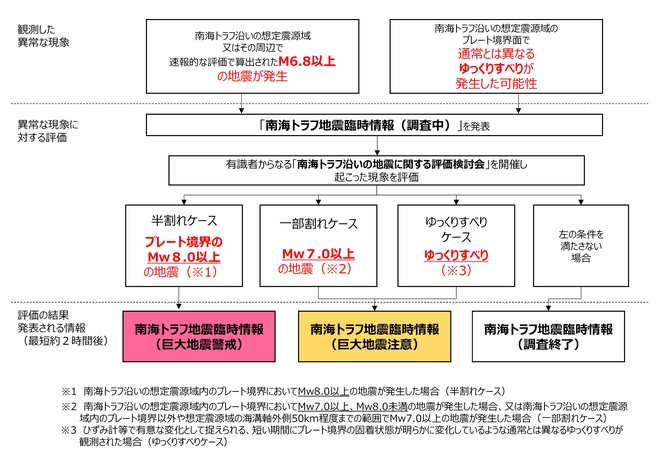

南海トラフ地震臨時情は、南海トラフ沿いの想定震源域で一定規模以上の地震が発生した場合などに、続けて大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合に発表される情報です。

先発地震の発生場所や規模等によって「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」や「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」等が発表され、これを受けて国は情報の種類に応じた防災対応を呼びかけることとしています。臨時情報が発表されるまでの流れは[図2]の通りです。

[図2]臨時情報が発表されるまでの流れ

これだけは社員に伝えておきたいリスク対策の他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方