2018/09/28

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

60歳以上なら使いやすい「災害住宅復興融資」

次に、り災証明一本主義以外の問題も見てみましょう。よく問題視されるのが、申請制度です。行政等から支援を受け取る際、被災者の方から、申請しないといけないという制度です。日常の行政事務はまさしくこれですよね。災害時の大変な時期にそれでいいのかという問題です。

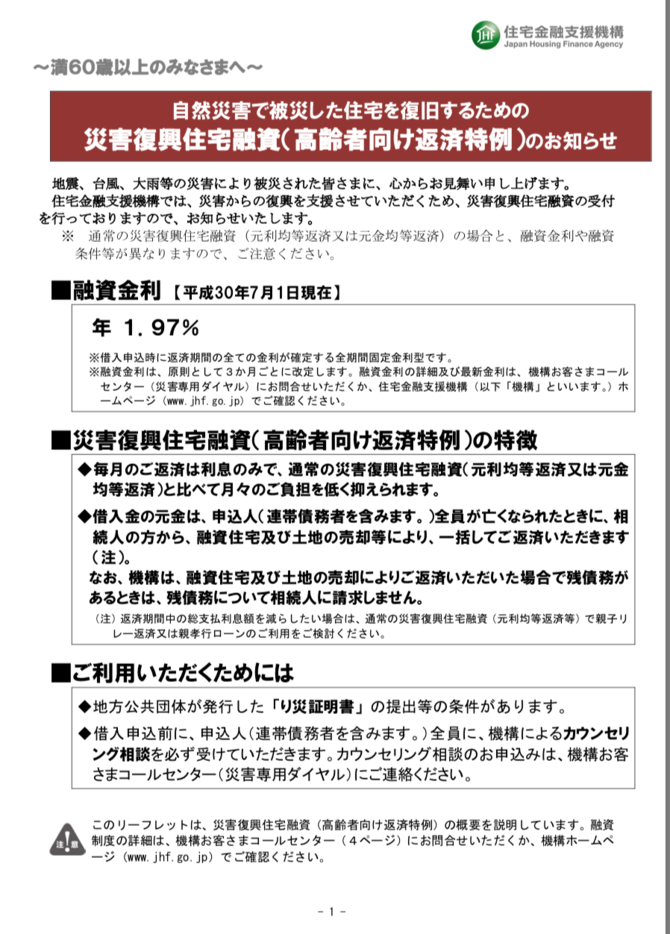

例えば、「災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)」という60歳以上の方が使える制度があります。もう退職しているので、家の新築は難しい、そして、修理のお金もない。家を賃貸するにも家賃が・・。そんな時に、毎月の支払いは利息のみで家を修理できる融資制度です。

詳しい使い方は、のちの解説を読んでいただきたいですが、パンフを見ただけでは、申請していいのか、どうすれば申請できるのか、借金になるのでデメリットはないのか、判断しにくいですよね。

このパンフレットはカウンセリング相談制度もあることも書かれているのでよいのですが、そうでないものは、パンフをもらっただけでは申請していいか悩んでしまうし、在宅被災者や、ネット環境を使えないけれども支援が必要な人に情報がちゃんと届くのかということも心配です。

災害時、避難所にいるにしても「3センチにも及ぶ説明書の山ができたけど、読む気にならなかった」という声もありました。普段の学校のプリントでも大変なのに、3センチの山を災害時に読む気にならないのもわかります。渡されるだけでは、伝わったといえない現状もあります。

こんな時は、以下のようにじっくり説明してくれる方に寄り添ってほしくなります。

弁護士法人あすか、共同代表

【重要なお知らせ】全国の皆様方へ。

~ 被災した家の修理を諦めないで 〜

※ シェア頂けたら幸いです。

災害復興住宅融資という制度があります。

しかし、あまりに内容が知られていないため、全国の皆様に情報提供させて頂きます。

特に、60歳以上の方々は、月額数千円の返済で、修理が可能なケースもあります。

『家を修理して地域に戻りたいけど、手元資金がない。』

『退職したばかりで、新たな借入れは難しいと思う。』

このように資金の目処が立たない方は、是非、『災害復興住宅融資』(高齢者向け返済特例)の利用を検討してみてください!以下、骨子について、私なりにQ&Aを作成しました。

★ 誰が利用できるの?

→ 60歳以上(申込時)の方で、住宅被害の「罹災証明」を受けている方です。

なお、土地と建物に、第一順位の抵当権を付けることが条件となります。

★ 半壊以下でも利用できるの?

→ 一部損壊でも利用できます。床上浸水などであっても、居住のために修繕が必要と判断される場合には利用できる、とのことです。

(※ 私が直接、電話で確認しました。)

★ 月々の返済額の目安は?

→ 300万円の借入で、月額約5000円。

600万円の借入で、月額約1万円です。

賃貸住宅を借りるより、はるかに安いです。

★ なぜ月々の返済額が低額なの?

→ 高齢者向け特例の場合、申込者がお亡くなりになるまで、利息だけの支払いでよいからです。年1.97%の利息のみを、月々返済します。

★ 夫婦で申し込んだ場合は?

→ 申込時、夫婦ともに60歳以上であれば、お二人ともお亡くなりになるまで、利息のみの支払いで大丈夫です。一人になっても住み続けることが出来ます。

★ 元金はどうやって支払うの?

→ ① 申込者が亡くなったとき、原則、土地と家を売却して、元金を返済します。

② このとき、売却代金が、債務額を上回った際には、相続人に余ったお金が渡されます。

③ 一方、売却代金が残債務額に足りない場合、相続人には不足分を請求しない(免除相当)という仕組みになっています。

よって、相続人には迷惑はかかりません。

★ 不動産を残すことは可能でしょうか?

→ 相続人が希望すれば、残債務を支払って取得することは可能です。

★ 保証人は必要ですか?

→ 保証人は不要です。

★ 実績はありますか?

→ 東日本大震災、熊本地震などでも活用されており、西日本豪雨災害や、その他の災害でも、罹災証明があり、修繕の必要があれば利用可能です。

★ 修理しか使えないの?

→ 建物の新築や、中古建物の購入にも使えますが、条件は確認してください。

【広島の被災者への相談会において】

9月16日、広島県坂町小屋浦地区で、生活の再建相談会を開きました。

ご高齢の方からの住宅修理の相談が多く寄せられ、この制度を紹介したところ、「家族と相談してみます。」と、大変喜んでおられました。

息子や娘は、別に世帯を持っており、特に、戻ってくる予定のない方にとっては、使い勝手はよいです。

また、仮設や民間住宅へ入るよりも、空き家対策の効果もあります。

住み慣れた地域に戻ることで、孤立などを防ぐというメリットもあります。

むろん、万能の制度ではありませんし、形はどうあれ債務を負担しますので、評価は色々ですが、低額で自宅に居住するための選択肢の一つとして、知っておいて頂けると幸いです。

詳しい内容については、

「住宅金融支援機構 お客さまコールセンター」

【災害専用フリーダイヤル】

0120-086-353(9:00~17:00)

に電話して、確認してみてください。

パンフレットは、こちら

https://www.jhf.go.jp/files/300329550.pdf

弁護士 今田健太郎先生のFBコメントより

ここにあるように「息子や娘は、別に世帯を持っており、特に、戻ってくる予定のない方にとっては、使い勝手はよいです」などの例をあげていただくことで、自分が使ったほうがいいのか判断しやすくなりますよね。

だからこそ、災害ケースマネジメントとして、自分に事例をあてはめて相談できたり、解決方法について一緒に伴走してくれる人がいたほうがよいということになります。

- keyword

- り災証明書一本主義の弊害

- 災害ケースマネジメント

- りす便り

- 地震

- 水害

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方