2016/02/10

防災・危機管理ニュース

リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションを提供する株式会社エルテスは2月9日、従業員のパソコン使用時のログデータを解析して情報漏えいなどの内部リスクを予兆する内部不正検知サービス「インターナルリスク・インテリジェンス」の提供を開始すると発表した。料金は従業員の人数などに合わせて月額50万円から。従業員300人~500人規模でおよそ月額100万円程度になるという。

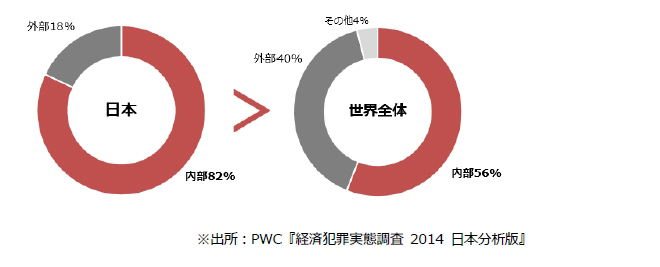

同社代表取締役の菅原貴弘氏は「日本における企業の経済犯罪の要因は82%が内部による犯行によるものであり、世界全体で見てもその割合は高い」(図1)とする。多くの企業が不正防止対策として、従業員の研修やデバイスの物理的な制御など機能制限による抑止策をとっているが、研修は各人の意識によることが大きく、完全に機能しないほか、機能制限などの抑止策では業務効率や生産性を低下させるデメリットがあるという。

ログデータを解析し、リスクの「予兆」を把握し「実行」を防ぐ

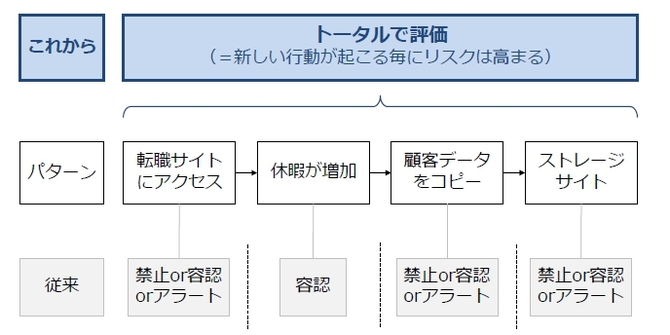

「インターナルリスク・インテリジェンス」は、企業ごとにリスク要因や不正行為につながると想定される行動パターンを定義。複数の行動を相関分析することで、内部不正の抑制を狙う。例えば「転職時に、重要な顧客データなどをほかの企業に流出させる」という不正行動パターンでは、「転職サイトの閲覧回数が増える」「休暇が増える」「顧客データをコピーする」「ストレージサイトにアクセスする」などの特徴的な行動があるという(図2)。新しいサービスでは従業員のパソコンの使用ログをリアルタイムで監視・分析。1つひとつの行為は通常の業務行為であっても、それらが複合するなどして、一定のしきい値を超えた場合に電話やメールなどで緊急通知を実施するほか、全体の統計結果や個別の行動分析結果を月次で報告する。

開発責任者の同社リスクインテリジェンス事業部長の榎戸裕謙氏は、「このようなシステムを導入しているという事実だけでも、従業員の不正に対する抑止力になるのでは」と話している。

- keyword

- ITセキュリティ

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方