第13回 食品製造業の事業継続(1)

小山 和博

外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。

2016/08/04

業種別BCPのあり方

小山 和博

外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。

ある古典落語に「食う寝るところに住むところ」という一節がある。子どもに名前を付けるに当たり、食と住に困ることがないようにという願いを込めて提案されたものである。食べることの不自由が命の危機に直結するのは、江戸の昔から変わらない。

現代の日本社会において、国民の食を支える役割を担うのは、食品製造業である。食品製造業の2012年における製造品出荷額等は28兆6000億円、従業員数は約110万人と製造業の中でも最大級の規模を誇り、その存在感は非常に大きい。そこで今回は、食品製造業の事業継続について考える。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年1月25日号(Vol.46)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年8月4日)

東日本大震災における被害と復旧

東日本大震災における食品製造業の被害と復旧については、さまざまな研究が行われているが、今回は、東日本大震災における食品製造業の広範な被害とその復旧について、業界紙の記事をベースとして事実を把握するとともに、計量経済学的な分析を行っている「東日本大震災における食品製造業の被害状況と復旧対応―専門紙からみた被災実態・被災への対応と操業停止期間の計量分析―」(鎌田譲、農林水産政策研究第22号)を基に、被害と復旧について概観する。

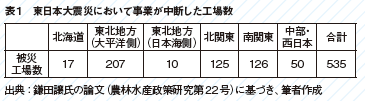

さて、この論文によれば、食品製造業の東日本大震災による事業中断は535件が確認されている。その工場の立地を整理したのが表1である。

直接被害を受けなかった中部・西日本でも、事業中断が発生した工場は50もある。その要因としては、包装・資材や原材料の調達困難、計画停電、物流障害などである。東日本大震災の際の計画停電は、静岡県・山梨県でも実施され、産業への影響が大きかった。

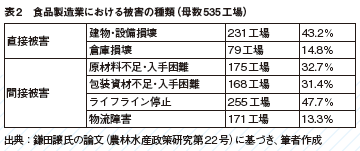

被害の種類としては、直接被害では、建物・設備の損壊が最も多く、間接被害ではライフラインの停止が最も大きな影響を生じたことが分かっている(表2)。建物そのものの被害により操業に影響が生じた工場は、全体の半数以下であり、間接被害の影響が大きいことが分かる。なお、この論文によれば、地盤の液状化や原発事故の影響による事業中断も確認されているとのことである。

原材料不足・入手困難の問題が深刻だったと報告されたのは、乳製品製造業、パン製造業、調味料製造業などが挙げられる。この論文によれば、乳製品製造業は、農家から製造工場までのサプライチェーン全体に被害が生じたことが事業中断に大きな影響を与えたと報告されている。まず、農家は、計画停電により搾乳機や生乳を冷蔵保管する装置が使用できなくなった。農家から工場への生乳の輸送に当たっては、燃料不足の影響が大きかった。加えて、原発事故による放射性物質の拡散により、一部地域では原料となる生乳の出荷制限が行われたことも混乱に拍車をかけた。乳製品の原料となる生乳は、製品特性上、緊急の増産も長時間の保管も困難であり、サプライチェーンの混乱が事業中断に直結しやすいという特徴があるとの指摘がある。

パン製造業や調味料製造業では、直接の原材料である小麦や穀物などに不足が生じたのではなく、クリーム、生地練りこみ用の油脂、つゆの原材料となる水産物由来のエキスといった副原材料の調達困難による影響が大きかったと報告されている。

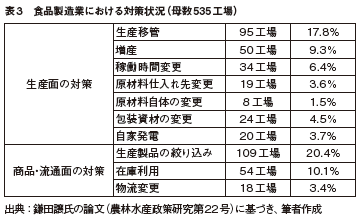

この論文の最大の特徴は、各工場のとった対策についても集計し、被害状況や操業停止期間との間で統計的な相関関係を確認したことである。まず、各工場のとった対策の動向を紹介する(表3)。

この論文では、計量分析の結果として、建物・設備損壊、浸水、設備損傷、停電が生じた場合は、操業停止期間が長くなること、特に建物・設備の損壊が甚大になると操業停止期間が1カ月程度長くなることが明らかであることを導き出した。そのうえで、復旧対応としては、商品絞込対策が効果を見込めることも明らかにした。

この分析結果を受け、この論文では、建物・設備への直接被害への対策、特に建物・設備の耐震化が重要であること、被害が生じた場合、当該建物・設備の復旧には相当の時間を要することから、操業停止期間中に他の製造拠点で代替生産を行うことを事前に検討しておくべきであるとの提言が行われている。

この論文は、今後の食品製造業の事業継続を考えるにあたって重要な価値を持つと考える。一読を強くお勧めする。

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方