2019/03/13

講演録

新たな危険を生み出さない

福島第二原子力発電所の緊急時対策本部が設置されている建物は、専用のガスタービンの発電機を持っています。1階にガスタービン発電機があって、非常時にはこれを使うという設計だったのですが、1階は津波の被害により、発電機が稼働できなかったわけです。

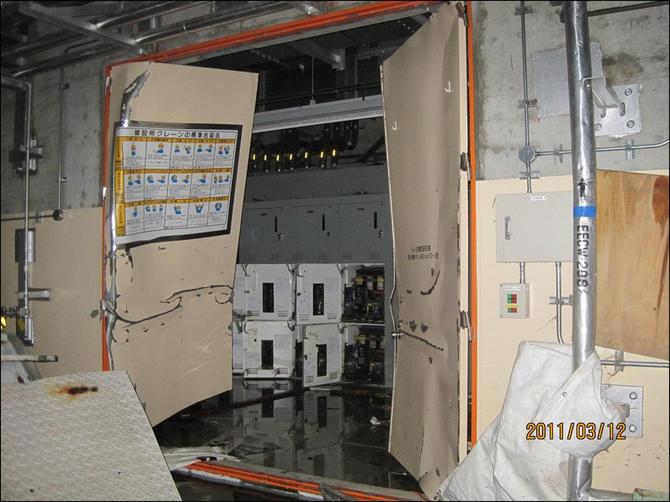

「ガスタービンを強引にでも回しましょう」という意見もありましたが、私は、絶対にガスタービンを回すな、という判断を下しました。1階にガスタービンがあって、そこにオイルのラインがつながっているわけですけど、オイルタンクも地面の中に埋まっているし、ラインも地面に埋まっているわけです。何よりも、我々は、地面の上にいるというよりは、津波により、海水で洗い流されているボードの中にいるようなものでしたので、もしタンクなどが壊されているとしたら、ガスタービンを回した瞬間に油まみれになって、制御室の中にすらいられなくなるのではないかと思いました。ですから「ガスタービンは回すな。1階は出入りするな。津波がまた来るかもしれないから近寄るな」という指示をしました。その代わり、隣にある建物は電源が生きていたので、3号機はそこからケーブルを引いて電気をつけろという指示をしています。外はまだ明るい状況でしたので、作業をすることはできました。地震から2時間半ぐらいたった夕方6時40分ぐらいに応急の電気が復旧するんですが、このときに皆から拍手が起こったんですね。これがうれしかったです。一体になれていいチームだなと思いました。

しかし、4つのプラントのうち、1・2・4号機の3つのプラントで冷やせなくなった状況は解決しませんでした。このまま放っておくと、放射性物質を放出してしまうということになります。福島第一では200万キロワットぐらいの発電をしていて、その3台分が外に放射性物質を放出してしまったのですが、福間第二はその2倍にあたる440万キロワットで運転していましたので、もし第二が同じような事故になってしまったら、6時間ぐらいの遅れで、今の福島第一の2倍以上の放射性物質を出してしまったことになります。

まずは冷やす機能を復旧しようということで、現場の被害状況を見て、「使える機器」がどれなのかを、しっかり判断しようと心がけました。足りないものは取り寄せて、何とか冷やす機能だけでも復旧させるというのが、我々のやらなくてはいけないことだと認識したのを覚えています。

地震が起きてから、発生状況がわかるようにホワイトボードに線を描いていったという話をしましたが、その理由は、余震の規模が小さくなり、間隔が広くなった段階で、現場に行ってくれという指示をしたかったからです。

講演録の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方