2016/04/28

スーパー豪雨にどう備える?

一般公開されているウェブ地図

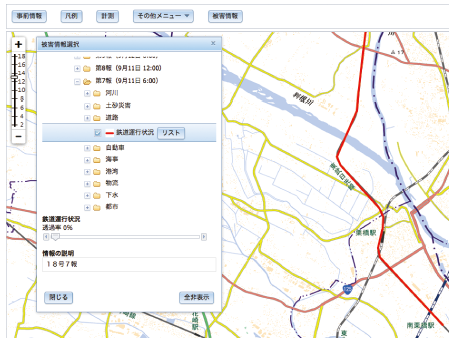

国交省では、同システムを自治体や民間で被害情報の確認などにも役立ててもらうために一般公開している。公開されている情報には、震度分布や津波情報、土砂災害情報、道路情報、鉄道情報など多くの重要な情報が網羅されている。

国交省のホームページの右側にある「DiMAPS」のバナーをクリックするとスタート画面にとぶことができる。

http://www.mlit.go.jp/saigai/dimaps/

使い方解説

ここでDiMAPSの使い方を簡単に説明する。まず、トップ画面(http://www.mlit.go.jp/saigai/dimaps/)の上部にある「被害情報を見る」に目を向ける。その最上段に現在進行形の災害が表示される。11月4日現在では「台風23号による最新の被害状況(10月9日14:00現在)」が表示されている。

9月の集中豪雨について見てみよう。「被害情報を見る」の少し下に「これまでの災害情報」があるので、ここをクリック。すると東京を中心とした地図が出てくる。このままでは被害情報は見られない。マップを北関東が表示されるように動かし、少しズームアウトさせる。そして、マップの上方にある「被害情報」をクリックする。すると右側にフォルダが表示される。「H27災害情報」というフォルダを選ぶと11月4日現在では「151002急速に発達する低気圧に伴う暴風等に係る被害状況」「150930台風21号による大雨等に係る被害状況」などが並んでいる。「150909平成27年9月関東東北豪雨等に係る被害状況等について」をクリックすると「第28被害報」「過去被害情報」「ヘリサット」「地方整備局等による登録情報」「国土地理院による登録情報」と並ぶフォルダが開く。ヘリサットからの画像を見るなら、ヘリサットのフォルダを開いて撮影日時の項目をクリック。個別の被害情報を見るには、「第〇〇被害報」のフォルダを開き、見たい項目をクリックすればいい。

UTMグリッドにも対応

DiMAPSは地図座標にUTMと緯度・経度を採用している。常総市のように濁流が流れ込んだ地域では目印となる建物や電柱が倒壊または水没し、住居表示の地図を持ち歩いても位置の確認が難しい。UTMグリッド座標や緯度・経度座標が分かれば、位置の特定は容易になる。

DiMAPSに集約された情報は、民間企業などでも各用途に応じて活用することができる。

「ここに出ている情報はオープンデータで二次利用、再頒布はもちろん商用利用も可能です。ヘリサットの画像も自由にご利用いただけます」と国土地理院・防災企画調整官の長谷川裕之氏は話す。

国交省では、今後も運用しながらDiMAPSの改善を進めていく意向だ。現地点ではあくまで国交省が管理するインフラ設備関係の被害情報を表示させるのが基本だが、他の省庁、自治体との連携によっては、「停電情報」「水道・ガスの供給状況」などの情報を共有することも可能となる。

飯島氏は「新しいシステムとはいえ、ベースになる情報は現場職員が集めています。汗水を流して情報収集に奔走する職員がいてはじめて、災害対策が成り立っています。こうした情報をより有効に使っていくことが大切」と話している。

スーパー豪雨にどう備える?の他の記事

おすすめ記事

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方