大船渡報告(その5)・・大船渡駅周辺のまちづくり【東日本大震災】(5月25日のFBより)

室﨑 益輝

神戸大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長、兵庫県立大学防災教育研究センター長、ひょうごボランタリープラザ所長、海外災害援助市民センター副代表

2016/05/24

室﨑先生のふぇいすぶっく

室﨑 益輝

神戸大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長、兵庫県立大学防災教育研究センター長、ひょうごボランタリープラザ所長、海外災害援助市民センター副代表

今回の大船渡の訪問では、多くの刺激と感動を得ることができた。その中でも、駅前の中心市街地のまちづくり(キャッセン大船渡)に学ぶことが多かった。

何よりもまず、「100年後の大船渡人に引き継ぐまち」という、未来を見据えた視点の確かさがある。そこでは、大風呂敷を広げることはしていない。人口減少時代の流れを見極めつつ、いかに港町大船渡を引き継ぐかという思いを大切に、確かな道筋を示している。

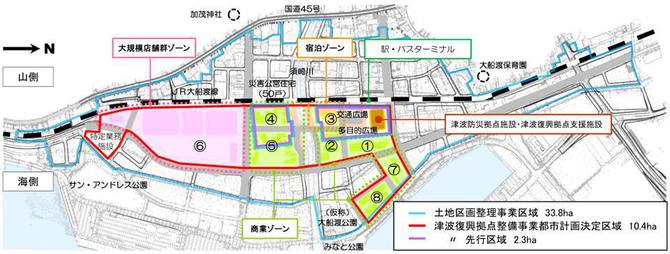

津波の浸水に壊滅したまちが、不死鳥のように、元の場所によみがえりつつあった。復興のシンボル的なホテルがすでに建設され、営業を始めていた。津波ですべてを失った災害危険区域に、あえて中心市街地を再建する大船渡市の決断と勇気を、ここではたたえたいと思う。

その復興事業の工事を見て、多くの市民が希望を取り戻したそうである。逃げることなく歴史を受け継ぎ未来にに立ち向かう「心意気」が、その復興事業の取り組みから伝わったからである。そのことが中心市街地の周りでの住宅の集積を、後押ししている。

そのために、伊勢湾台風の後のまちづくりと同様に、災害危険区域を4つのレベルに分け、商業施設はいうまでもなく住宅であっても、安全が確認されるものであれば建設できるようにした。英断である。住み続けるという視点から、災害危険区域を前向きに捉えたことを評価したい。

もうひとつ感動したことは、市民や商業者が官民協働の旗印の下にひとつになって、エリアマネージメントの手法で、まちづくりに取り組んでいることである。借地人である商業者がまちづくり事業の財源を自ら出して取り組むという、自律協働型のまちづくりの未来は明るいと思った。

室﨑先生のふぇいすぶっくの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方