嘉納哲学、「精力善用」「自他共栄」を考える

体育の3大目標<強、健、用>が達成される

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2019/06/17

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

講道館柔道の創始者で東京高等師範学校(現筑波大学)長を20年余りもつとめ同校を日本教育界の「総本山」にまで押し上げた「日本オリンピックの父」嘉納治五郎については、本連載でたびたび取り上げてきた。これは東京オリンピック大会が来年に迫っていることやNHK大河ドラマ「いだてん」の主要人物として登場していることに影響を受けたためと言っていい。そこで今回は哲学者でもある嘉納の根本理念「精力善用」「自他共栄」を考えて我が「嘉納論」の最後としたい。

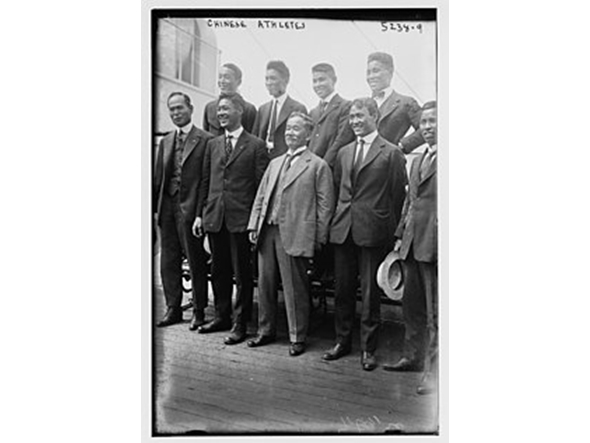

大正8年(1919)1月から講道館の機関誌「柔道」は「有効の活動」と改題された。嘉納治五郎は「柔道は心身の力を最も有効に使用する道」との位置づけから「精力善用」論を編み出していく。時に嘉納は60歳(数え年)である。嘉納は翌大正9年(1920)1月に東京高等師範学校長を退任し、同年6月から翌10年(1921)2月に帰国するまで、約8カ月間第一次世界大戦後の欧米諸国を歴訪し、第7回オリンピック・アントワープ大会も観戦している。第一次世界大戦は史上最初の総力戦であり、ベルギー・アントワープで開催されたオリンピック大会は、当初予定されていた第6回ベルリン大会が第一次世界大戦のため中止となった後、戦後を迎え世界がより強く平和を願う中、オリンピックの会場として、壊滅的被害を受けたベルギーの復興を願ってアントワープが選ばれた。

嘉納は各国の政治経済状況や思想の混乱ぶりを視察し、教育事情も調査したうえで、求めに応じて柔道の講演・実演を行った。これは各国民に感銘を与えた。嘉納は柔道精神を世界共通の<言葉>で語る必要を痛感して「精力善用・自他共栄」に逢着した。嘉納は言う。

「今日のようにして捨てておけば、道徳は退廃し、思想は混乱し、国家の前途が案ぜられる次第であるから、種々苦慮の結果一案を得たが、在職中(高等師範学校長時代)に発表するに至らなかったのであります。その後欧米に行き、戦後の経済事情や、思想の変遷等を目撃することを得、ようやく自ら確信する案が出来たのであります」(「嘉納治五郎大系」)。

嘉納は「精力善用」「自他共栄」の思想を、欧米に視察旅行した際、外国の知識階級や外交官らに解説してみた。大戦後の混乱した闇夜のような時期であった。嘉納は光を求めた。彼らは<戦争を否定し平和を希求する普遍的思想>であると評価した。普遍性があることが確認された(嘉納は帰国後、日本語をローマ字表記にすべきであるとの「ローマ字論者」となる)。

◇

未公開(藤堂氏の指摘)であった嘉納の「精力善用論」から引用する(以下、「柔道の歴史と文化」(藤堂良明)を参考にし、一部引用する。現代語表記とする)。

「最善活用ということには、2つのことが含まれていることを知らなければならぬ。第1に目指す所が善であること、第2にその善を遂行し又はそれに到達するために寸毫の無駄のないように、言い替えれば最も有効に精力を働かさせねばならぬということである」

嘉納の主張は、人間が動物と違うのは智力を備えていることであり、本能に智力が加わって人間の欲求が生まれるというのである。嘉納は、「心身の力」を「精力」の2字に簡潔化し、人間の行動は善を目的に最も有効に行うことで「精力最善活用」と唱えた。自己が目的を達するため、精神の力と身体の力とを最も有効に働かすことである。いかなることでも、その目的を達成するためには、自身の精神と身体を最も有効に、最善に使用しなければならない。たとえば体育の3大目標である<強、健、用>のいずれもが達成されて、これに付随して貴重な精神修養も出来るのである。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方