2019/06/16

企業をむしばむリスクとその対策

□対策:動機、機会、正当化を排除する

クレッシーの理論を企業の不正防止の視点から見た場合、社内で「動機」「機会」「正当化」のいずれかの要素を排除する仕組みを作れば、社内不正は防ぐことができると考えられます。では、3つの要素のそれぞれでどのような対策が考えられるでしょうか。

① 「動機」の排除

個人の「他人と共有できない問題」が動機と考えると、その排除は企業にとって最も難しいものとなります。難しいというより「できない」と捉えたほうがいいでしょう。また、「プレッシャー」も動機になり得るとすれば、「プレッシャーをかけない」ということを対策の一つとすることも考えられますが、業務を行うに当たって、何らかのプレッシャーがあるのは、むしろ当然です。数字や時間に何のプレッシャーもない業務を探す方が難しいのではないでしょうか?強いて言えば「(パワハラで訴えられるほどの)過度なプレッシャーはかけない」ことは対策になり得ますが、それぐらいかもしれません。

「動機」を排除することにあまり躍起になる必要はないと思われます。

② 「機会」の排除

これは企業にとって着手しやすい分野で、すでにさまざまな対策を行っている企業も多いのではないでしょうか。例えば、●第3者のチェックを入れる、●定期的に、あるいは臨時に現金や在庫の確認を行う、●監視カメラを取り付ける、などの対策は全て「機会」の排除につながる対策です。企業によっては●社内メールのモニタリングを行う、などを行っているケースもありますが、これも「何か事が起こった場合に社内メールから事実関係が追える可能性がある」というけん制をもって「機会」の排除につなげている例といえます。

ただし、昨今、この「機会」を排除する仕組みを取り入れすぎることに対しての弊害も言われ始めているようです。例えば●不正防止のための新しいルールを数多く取り入れたことで業務が停滞してしまった、●社員が萎縮している、●「自分たちは信用されていない」と経営者に対して不信感を抱き始めた、などです。さらに、●「本来の目的(不正防止)を忘れ、ルールを守ること自体が目的になってしまって、本末転倒になっている」という声も聴いたことがあります。

そこで近年いわれているのが、「正当化」を排除する仕組みづくりの重要性です。

正当化を排除する仕組みとはどういうことか? 次回引き続き検討したいと思います。(次回に続く)

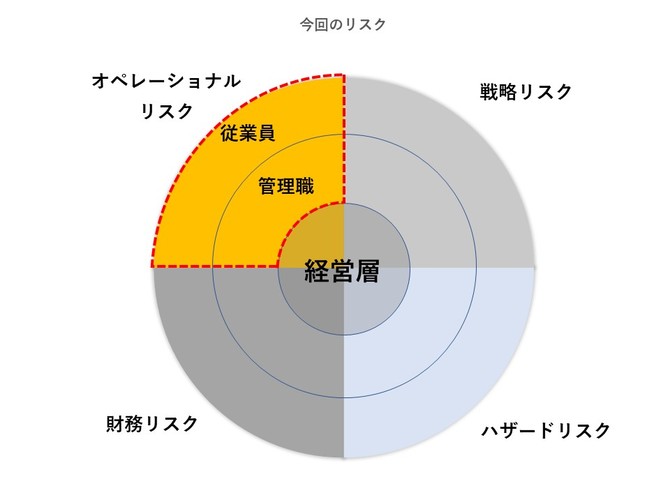

今回のリスク:管理職・一般社員が注視すべきオペレーションリスク

(了)

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方