2016/05/24

誌面情報 vol55

廃棄物リスクが会社を危機に陥れる

Q. それほど頻繁に起きる問題ではないように思います。

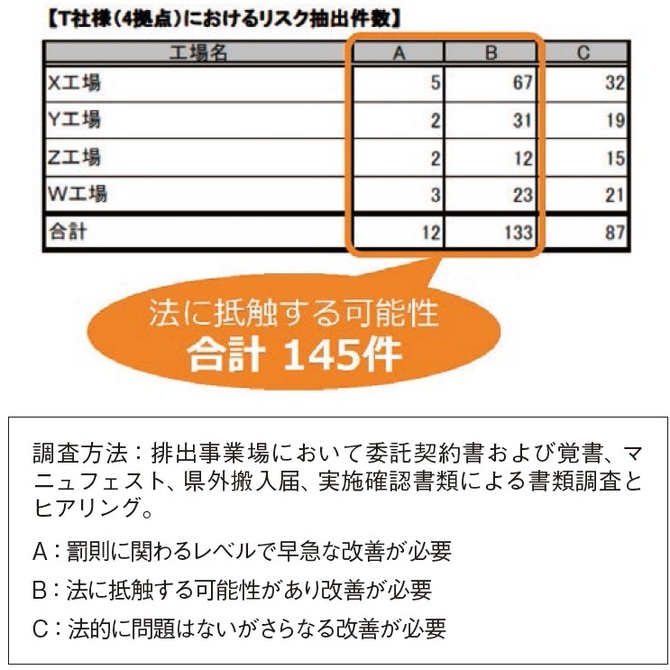

それは違う。日常的な経済生活に関して発生する事犯を統計でまとめた警視庁の「平成26年における生活経済事犯の検挙状況」から見ると、ヤミ金融事件や知的財産権の侵害などを含めた事件総数の実に62%が環境事犯にあたる。しかもその中身は87%が廃棄物事犯だ。問題が顕在化しているのは氷山の一角に過ぎない。また、企業側では気にしないでいるものでも、専門的な視点から見ると問題と思われるケースもある。例えば、ある顧客企業から念のために検査をしてくれと依頼されたケースでは、4工場を監査した結果、法に抵触するような指摘事項が145件見つかった。一般の企業さんが見る場所と専門家が見る場所は違う。こうした見落としているケースがあるかもしれないということを心に留めておく必要がある。

Q. どのような物が問題になりやすいのでしょうか?

どのような製品であれ、普通は、原材料などを投入すると、多くは製品となってアウトプットされるが、製品にならなかった部分の一部は廃棄物になったり、あるいは、端材としても価値がある有価物など何らかの別の形となって納品業者へ返品される。意外な盲点となるのが、この有価物である。

有価物というのは、文字通り、価値のあるもの。代表的なものが、金属スクラップのようなものだ。しかし、価値があるのか、ないのか微妙なものもある。企業としては産廃扱いしたくない、産廃から外したいから有価物扱いにしてくれと無理に折衝をする。「1トン1円でもいいから買い取りという形にしてくれ」と頼み込み、それが結果的に不法処理とか不法投棄になってしまうケースがある。納品業者への返品についても注意が必要だ。使わなかったから返品とか、不良品だから返品するのではなくて、使った後にメーカーに戻したら原料として使ってもらえるというものもある。ところが、ユーザー企業としては産廃を削減させるために、それらの中に、この品質は原料に戻らないというものまで入れ込んで返品をしてしまうようなケースがある。

誌面情報 vol55の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方