2016/06/08

C+Bousai vol1

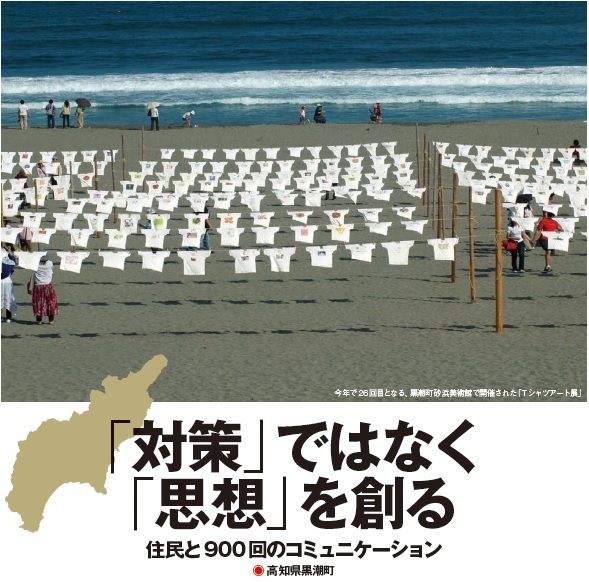

「対策」ではなく「思想」を創る

編集部注:この記事は、2014年9月1日発行の地区防災計画学会誌「C+BOUSAI」に掲載した記事をWeb記事として再掲載したものです。役職などは当時のままです。(2016年6月8日)

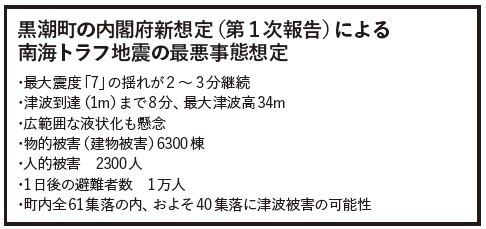

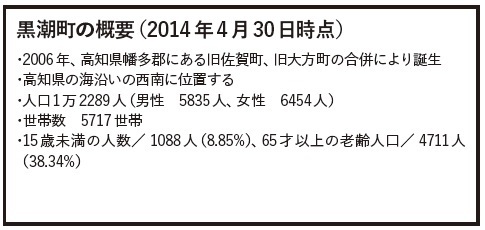

2012年3月31日、内閣府が公表した「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について(第1次報告)」は、高知県の四万十川に近い穏やかな漁業と生花の町「黒潮町」を、不本意な形で一躍全国に知らしめてしまった。「最大震度7」「最大津波高は34.4m」「海岸線に津波が到達する時間は最速2分」。中央防災会議の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が算出した全国でも最悪の被害予想だった。

当日は多数のメディアが黒潮町に押しかけ、報道ヘリコプターの飛ぶ音が鳴り響いた。「正直なところ、ショックで何も考えることができなかった」。黒潮町長の大西勝也氏は当時を振り返る。その日から、「津波犠牲者をゼロにする」という気の遠くなるような目標に向けて黒潮町役場と住民の挑戦が始まった。

「新たに公表された想定は、(あまりに過酷な状況のため)黒潮町の防災対策を検討すること自体が不可能になった。まず何があってもぶれない、黒潮町の『防災思想』が必要と感じた」(大西氏)。1970年生まれで高校卒業後に海外で洋ランの栽培などを学んだ後、黒潮町で農家を経営した。2010年に町長に当選し、現在2期目。

町長に当選して1年が過ぎようとしたころに、東日本大震災が発生した。もし南海トラフ地震が発生したらと危機意識は芽生えたが、具体的な被害予想数値や国の指針が出るわけではなく、何をすればいいか1年間思い悩んだという。次の年の2012年3月31日、内閣府から新たな想定が発表された。翌4月1日は日曜日だったため、大西氏は住民の問い合わせを予想して職員を休日出勤させた。しかし、住民からの問い合わせは全くなかったという。

「反応がなかったのが1番怖いと思った。みんな災害に対してあきらめているんだと感じた」(大西氏)。町で会った住民からは、「町長さん大変だねえ」と慰められることもあったという。これではいけないと感じた大西氏は、月曜日の新年度初めの職員への訓示で「津波の対策をあきらめたり、住民に不安をあおるような発言はやめよう。今後の発言の一切は、全て課題を解決するためのものにしよう」と話した。

防災の最前線にいるはずの町役場の職員から「何をやっても無理」という意識が住民に広がることだけは、絶対に避けたかったからだ。そしてこの日から、黒潮町の津波対策への取り組みが本格的に始まった。

C+Bousai vol1の他の記事

- 「対策」ではなく「思想」を創る 住民と900回のコミュニケーション (高知県黒潮町)

- C+Bousai 創刊挨拶、地区防災計画学会 案内

- 特別対談|住民の権利と責任を制度化 自ら考え行動する地産地消の防災

- 市内全域8地区で防災計画 住民主体でガイドブックも作成 (北海道石狩市)

- 地域コミュニティごと防災計画策定 避難所運営計画、防災マップ作成も呼びかけ (香川県高松市)

おすすめ記事

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方