2014/09/20

C+Bousai vol1

4.事業者の地域コミュニティとの協力関係

次に、2014年1~3月に内閣府が実施した郵送調査である「平成25年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」を分析しています。

本調査は、企業の事業継続計画(BCP)の作成率を調べるために隔年で実施されてきたものですが、本年より、事業者と地域コミュニティの関係についても分析を行っています。

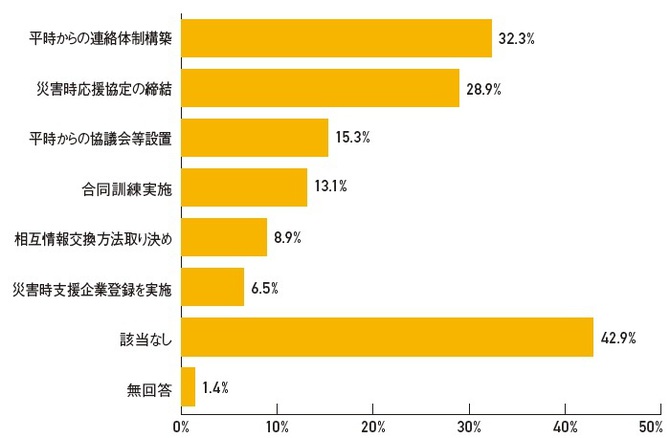

その中では、事業者による地域コミュニティとの連絡体制の構築、災害時応援協定の締結などの動きがみられることから、事業者の地域コミュニティとの協力関係の構築が進展しているとしています(図3参照)。

5.まとめと今後の方向性

上記を踏まえますと、①地域活動(地緑活動)と防災活動との関係の強化、②地域コミュニティと行政の連携、③事業者と地域コミュニティとの協力関係の構築が、地域コミュニティ全体の防災力の向上につながるということになります。

そして、これらを受けて、地域防災力の向上を図るため、2013年の災害対策基本法の改正で創設された地域コミュニティの住民および事業者による自発的な防災計画である「地区防災計画制度」を普及させる必要があるとしています。

また、地域防災力を強化するためには、地域コミュニティの活性化が必要ですが、防災をきっかけに地域コミュニティのソーシャル・キャピタル(①人的なネットワーク、②お互い様の意識〈規範・互酬性〉、③相互の信頼関係の要素を中心に社会的な効率を高めるもの)が活性化しています。地域コミュニティの活性化と地域防災力の向上は、表裏一体の関係にあることから、今後は地区防災計画制度が、地域防災力の向上だけでなく、地域コミュニティの活性化を通して、地区の実情に応じたきめ細かいまちづくりにも寄与する可能性があるとしています。

最後に、今後は自助・共助による「ソフトパワー」を強化するとともに、地域コミュニティにおけるソーシャル・キャピタルを促進することによって、地域防災力の向上と地域コミュニティの活性化が期待されるとしています。

C+Bousai vol1の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方