2019/09/06

知られていない感染病の脅威

発生地域

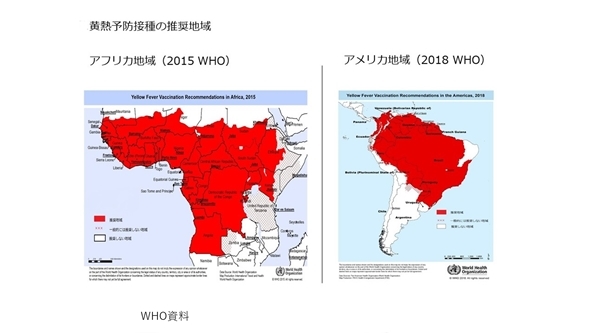

北緯15 度と南緯15 度に挟まれたアフリカの熱帯地方に黄熱ウイルスは常在しています。一方、中米の熱帯地方では、北はパナマから南緯15 度に至るまでウイルスは分布しています(図)。特にアマゾン川流域の熱帯雨林に接した国々では限定された地域での流行が起きており、毎年のように黄熱患者が発生しています。黄熱非発生国からの旅行者の感染事例も散見されます。患者は、南米とアフリカを合わせて年間約20万人を数え、雨季に発生が多くなります。アジアと太平洋地域での黄熱発生はありませんが、少なくとも都市部には、黄熱ウイルスを媒介する可能性のある蚊が生息しており、黄熱の発生が危惧される地域もあるようです。

病原体

黄熱は、日本脳炎と近縁のウイルスによって引き起こされます。黄熱ウイルスの主な宿主はサルと人です。アフリカでは主にアフリカミドリザルが感染しますが、中南米では、リスザル、マーモセット、ホエザル、クモザルなど多種類のサルが感染して発病します。発病したサルの死亡率は高いといわれています。黄熱ウイルスを媒介するネッタイシマカは、現在、日本国内には生息していません。

症状および診断

黄熱ウイルスに感染しても多くの場合、症状は発現しません(不顕性感染)。ウイルスの感染を受けて発病する場合、発病するまでの潜伏期は通常3〜6日です。実験的に感染させた場合、10〜13日という長い潜伏期を示した成績も出されています。

発熱と頭痛が突然出現し、鼻カタル症状のない点以外はインフルエンザに類似する症状で、悪心・おう吐、結膜充血、タンパク尿などを伴うこともありますが、1〜3日で回復します(軽症黄熱)。

一方、重症の黄熱の場合、発病は頭痛、眩暈(めまい)、高熱で突然始まり、第2病日までにはファゲットの徴候(高熱にもかかわらず脈拍数は分あたり48〜52の徐脈)が現われます。黄熱の典型的な症状は、 黄疸、出血(鼻出血、歯肉出血、下血、子宮出血)、タンパク尿(高度のタンパク尿であっても浮腫・腹水貯留を来すことはまれ)です。その他の症状として、おう吐、結膜充血、顔面紅潮、せん妄(軽度から中程度までの意識水準の低下が起こり、時間や場所が分からない、睡眠リズムが崩れる、まとまりのない言動や独り言を話す、注意力や思考力が低下する、などの症状がみられる状態)などがあります。

上記の症状が患者に認められれば黄熱が疑われます。さらに、患者の旅行場所と旅行日、旅行中の活動も予備的な診断の根拠になります。それでも、患者からのウイルスの検出が診断には最も重要になります。ウイルス分離には、発病後3日以内に採取された血液検体が最適です。検体を蚊の培養細胞に接種するか、あるいは遺伝子を検出するという方法が用いられます。血清学的検査としてウイルス中和試験などが用いられますが、ウイルス中和試験は判定に時間がかかる(約1週間)のが欠点です。

治療・予防

根本的な治療法はなく、対症療法だけが実施されます。従って、ワクチン接種による予防が最も重要になります。現在使用されている黄熱ワクチンは、1927 年にマックス・テイラー医師が、患者から分離された黄熱ウイルスを種々の培養細胞で頻回継代し、最終的に鶏胎児胚細胞で増殖させて減毒することにより作成された生ワクチンです。

日本国内でも接種を受けることができます。国内で黄熱ワクチンの接種が行われている施設は、厚生労働省各検疫所、国立仙台病院、日本検疫協会横浜および東京診療所です。

黄熱ウイルスの汚染地域が存在する国に入国する時に、ワクチンの接種証明書(イエローカード)の提示を求められることがあります。渡航前に、ワクチン接種が要求される国に関する情報について、検疫所に問い合わせることをお勧めします。

知られていない感染病の脅威の他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方