2012/07/25

誌面情報 vol32

ソーシャルメディアの可能性

災害時、事業継続を実現する上で適切な情報収集は不可欠だ。東日本大震災では固定電話や携帯電話が十分に機能しなかった一方で、ツイッターやフェイスブックを使った情報収集が注目された。危機管理の新たな情報管理の変化について、英国BCPコンサルタントディレクターのMikeJacobs氏が解説した。

■リスク管理は「準備」ではなく「反応」

事業継続を業とする私たちは、組織にとってどの活動が重要なのか、また、その活動を妨げるリスクや、実際にそのリスクが発生した時の影響を明らかにすることが求められている。リスクに備え、軽減することで事業への影響を軽減することができる。しかし、リスクマネジメントの本質とは、災害に備えて事前準備を講じておくことではなく、事態に敏感に反応して、措置を講じることだ。例えば、過去の出来事を把握し、それを現在の状況に置き換えて解釈して対応する。ただ、対応には、想定していた計画よりも大きな被災となり、想定外の問題が作り出されるかもしれない。

■復旧過程に潜むリスク

事業継続の構造を理解するために、私たちは組織を重要なパーツに分解することができる。具体的には、①顧客の注文をデータとして受け入れること、②(時にサプライチェーンに依存した)モノやサービスの製造工程、③製品または配送のサービスとして外部に出すこと、に分けられるだろう。各段階において固有のリスクとすべての過程において共通するリスクもある。

すべての復旧過程には、5つの必要な資源が必要になる。5つとは、人、建物、技術、データ資料、供給だ。復旧にあたり、各過程をどのような手順で修復すべきなのか、5つの資源は各過程にどのように位置づけられるのか考える必要がある。事前に設定した(また、事前に軽減化した)リスクと同様に、代替の手順や資源に移向する際のリスクや復旧する環境自体にもリスクが存在し得ることを承知していなければならない。例えば、もし代替サイトを利用しているのであれば、そこで起こり得る次の段階のリスクについて対策を考えることが大切だ。

■情報の流れの変化

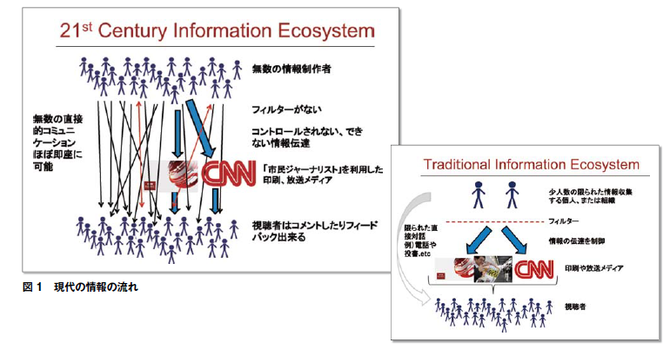

効果的な復旧の鍵となるのは、組織内外の情報の流れだ。おそらく20年くらい前までは、情報を管理することは、簡単だったかもしれない。情報は、順序立てられた組織体制から作り出され、配信されていた。それが今は変わった。情報は、より混沌とし、管理しにくいものとなった。

最近まで、情報はメディアによって管理され、印刷やTVを使って視聴者に配信されていた。よりダイレクトな情報の伝達は、電話や手紙で一対一だった。今や、私たちは「市民ジャーナリスト」の時代に突入し、誰もが携帯電話を持ちコンテンツを作り出し、ユーチューブなど、いくつものインターネットによる経路を通して瞬く間に情報を一対多数に配信することができる。視聴者は、簡単に第一資料を手に入れることも、自分達の情報を生かしてコメントしたりフィードバックしたりすることもできる(図1)。

■墜落直後ツイッターが配信

では、こうした情報の流れの変化は事業継続にどんな意味を持つのか。もはや情報を規制することはできない。企業は、情報を有益に利用できるように管理しようとするだけだ。2009年1月に、USエアウェイズ1549便がハドソン川に不時着水した事故が起きた時、4分後には、その情報がツイッターに配信された。その直後、救助隊の側を通っていたフェリーの乗客によってTwitPic(ツイッターの画像機能)に1枚の写真が投稿された。最初のツイートからおよそ15分後に、その記事が主流のメディアによって拾われた。この時点において、公式の飛行機の追跡では、飛行機の遅延を発表しているだけだった。

おそらく、私たちは、震災が発生した際、被災現場にいる人々に対する考え方を少し変えなければいけない。その場にいる個々人は、復旧道具の1つとして、役割を割り当てられ、任務を引く受けることが期待される。私たちは、個々人がどのように形成され、どのようにより早く、簡単に情報をやりとりできるのか熟知する必要がある。情報やコミュニケーションを管理したり規制するよりも、効果的な復旧の戦略を向上するように新たなメディアをうまく利用しなければいけない。

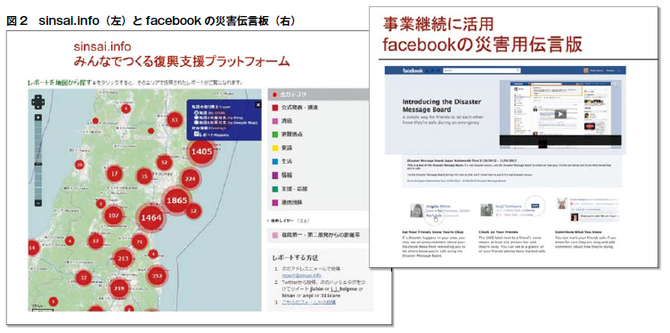

■SNSの安否確認ツール

ソーシャルメディアの巨人にも、同様のことがいえる。日本の市場では人気がミクシィに次ぐ人気を誇るフェイスブックが、最近になって、災害が発生した際、利用者が「無事」を報告できる災害伝言版の機能を公開した。これは、直接的なコミュニケーションが震災の影響により利用できなくなった際に、被災地域外にいる家族や友達に安否の連絡を可能にする。ただ、このシステムの1つの明らかな欠点は、一度「無事を報告」のボタンをクリックすると、後に、その本人に何かが起きても状況を変更することができない点だ。

モバイルネットワークは、パケット通信で1度接続すればデータを取り込めるが、一方で、音声通話は継続的な接続が必要となる。東日本大震災では、NTTドコモはデータトラフィックが影響を受けていない一方で、多くの音声通話の回線が制限されたと報告している。

■100万人が利用“sinsai.info”

地図アプリケーションであるUshahidi(ウシャヒディ)platformを基に、情報共有を目的として作られたsinsai.info“東日本大震災 みんなでつくる復興支援プラットフォーム”は、震災発生から4時間以内に立ち上げられ、震災から1か月以内に、個人のメッセージから政府の通知まで、ツイッターやEメール、ウェブサイトへの直接の連絡など、1万を超えるレポートが送られた。ページ閲覧は100万を超え、集まった情報はヤフージャパンやグーグルの震災特設サイト、そして日本政府復興庁と共有され、情報提供を通して復興を支援する民間プロジェクト「助けあいジャパン」でも利用された。

どんな将来が待ち受けているのか。私たちは、多くの破壊をもたらす災害が、頻繁に起きないことを願うが、非常に高い可能性で起こり得ると思われる。私たちは、新しい技術を取り入れ、そこから学ぶ必要がある。組織は、新たにマッピングツールや情報を順に並べるためのツイッター#(ハッシュタグ)を活用すべきではないか。 将来的には、個人と組織のソーシャルメディアは統合するだろう。従業員は各個人のステータスを更新し、組織は従業員に会社への出勤、帰宅の安全なルートや、同僚についての情報を提供し合えるようになる。私が勤務するコンサルティング会社でも、こうした活用に取り組んでいる。こうした活用が進めば災害時に組織が、復旧場所を移転する際に、駐車場や食事の場所、駅からそこまでのアクセスなど周りの情報を提供できるようなものとなる。

もし、過去数年間の世界的な出来事が私たちに1つの事を教えてくれるのであれば、それは、復旧には計画も大事だが、「人」の助け合い、協力が不可欠だということだ。

※このレポートは、3月15日に開催した英国大使館セミナー「事業継続計画(BCP)−『想定外』を超えて」でMikeJacob氏が講演した内容を、その後、本人がまとめたものです。

誌面情報 vol32の他の記事

- オリンピックに備えた BCP

- 日本の財政危機とプランB 講演録(中)

- 特別寄稿 日本企業の“想定無い”リスクマネジメント(下)

- 元FEMA 危機管理専門官が語る

- 進化するクライシス・コミュニケーション

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方