2017/02/03

防災・危機管理ニュース

ICSクラウドシステムでオールハザードに対応

日本で唯一、海上保安庁から指定海上防災機関として規定される一般財団法人海上災害防止センター(MDPC)は1日、同社が独自開発した事故対応指揮運用システム「MDPC-ICS」を活用した演習を開催した。ICSはインシデント・コマンド・システムの略で、米国で開発された災害現場・事件現場などにおける標準化された危機対応の管理手法。事実上の世界標準としてオリンピックの運営などさまざまな場面で活用されている。

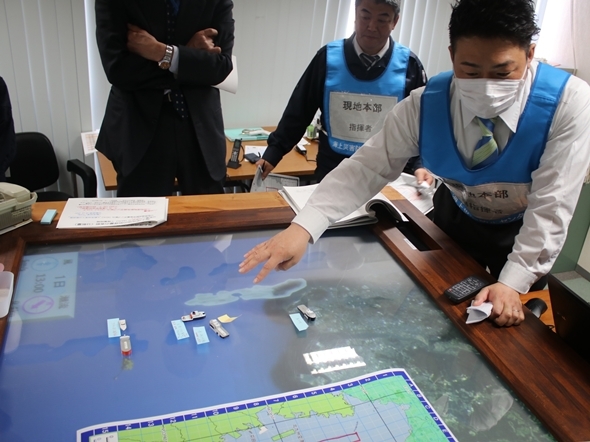

演習にはMPDC職員と、「契約防災措置実施者」と呼ばれる同センターと契約する石油プラント会社などの社員約70名が参加。「大型タンカーとケミカルタンカーが衝突し、大量の原油が海上に流出した」という想定のもと実施された。

訓練を指導するMDPC防災部長の萩原貴浩氏は、「海上事故でオイルが流出した場合、国や県などの自治体のほか近隣の漁業関係者などさまざまな人が対策本部を設置し、それぞれに除去作業を開始してしまう。本来であれば「何を犠牲にして何を守るのか」を明確にした「災害ガバナンス」が不可欠」と、海上事故対応の難しさを強調する。

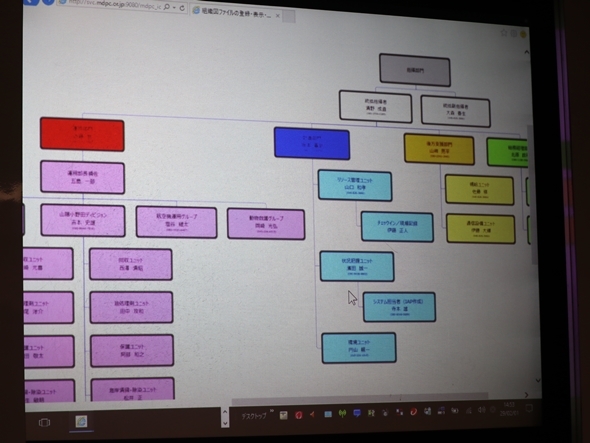

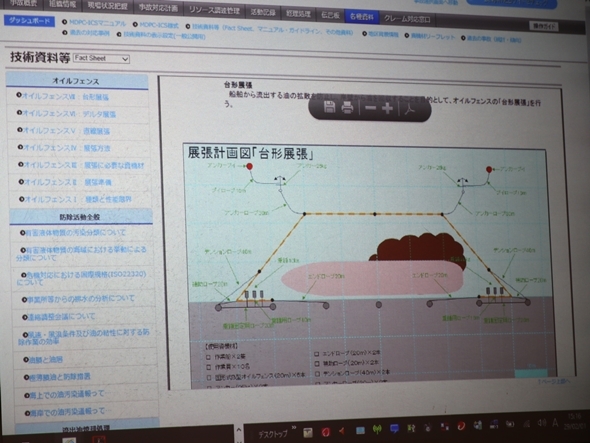

同システムを活用した演習は2010年から開始し、今年で7回目。米国で開発されたICSのノウハウをもとに、費用集計画面などでは日本独自のカスタマイズを加えた。ICSの柔軟な組織編成に対応するため、ドイツで開発された部署を簡単に追加・削除できるソフトも導入。報道機関への対応のため、公開できる情報は全てインターネットに掲載することで問い合わせを減らすなど工夫を凝らしたほか、難しい専門用語についてはあらかじめ各種の「技術資料」を用意。基本的な説明の時間も短縮できるという。

萩原氏は「10年近くかかり、やっとここまでシステムを進化させることができた。ICSは海上事故対応だけでなく、オールハザード(すべての危機)に対応することができる。今後は自治体や企業でも活用してもらえるように関係各所に働きかけていきたい」としている。

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方