2012/11/25

誌面情報 vol34

普及の課題はハウツーと人手

人手も時間もない中小企業にBCPを普及するためには旗振り役が必要になる。行政が常に面倒を見てくれればいいが限界はある。教える側にとっても、教えられる側にとってもメリットとなる関係を築くことが継続的に取り組みを広げていくためのポイントだ。

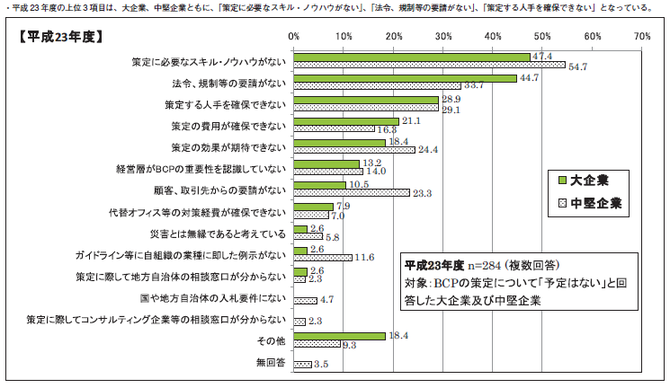

内閣府「企業の事業継続の取組に関する実態調査(平成23年11月)」の結果では、中堅企業におけるBCP未策定の理由として、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」(54.7%)、「法令・規制等の要請がない」(33.7%)、「策定する人手を確保できない」(29.1%)、「策定の効果が期待できない」(24.4%)、「顧客、取引先からの要請がない」(23.3%)などが上位に位置付けられている。

逆な考え方をすれば、サプライチェーンなどからの要請が強化され、サプライチェーンに属さないような企業については、例えば金融機関の融資条件としてBCPの策定が義務付けられ、さらに、策定のスキルなどを誰かが支援することができれば、中小企業のBCP策定率は著しく高まることが期待される。BCPを策定することでサプライチェーンとの取引が円滑になる、あるいは融資が受けやすいということになれば、策定の効果も一層明確になる。

■東日本大震災での金融機関の被災

「金融機関にとっては、貸出先企業のBCP策定を支援することが自らのBCPにつながる」

こう説くのは、2006年に中小企業庁のBCP策定運用指針策定に携り、資金繰り対策としてBCPの必要性を呼びかけてきた眞崎達二朗氏だ。

「震災が発生すれば、本支店の建物・機械等が毀損され、また、従業員に死傷者が生じ、一部の店部では営業の継続が困難になる。さらに金融機関については貸出先顧客の被災により貸出金債権が毀損される」(眞崎氏)。震災による損失は主に固定資産の毀損と貸倒引当金増である。

東日本大震災による東北地方の地方銀行の損失状況を、有価証券報告書で見ると、平成23年3月期連結で下表のように報告されている。 いずれも貸倒引当金が災害損金の大半を占めている。つまり、貸出先顧客の被災により貸出金債権が

毀損された結果、貸倒引当金の繰入が増加し、損失の主因となっているわけだ。

眞崎氏は「各金融機関は事業継続体制の策定・整備を行っているが、これはあくまで金融機関自身のことであって、顧客に対するBCPの策定支援はあまり行われていないように思われる」と指摘する。その上で「金融機関の融資先に対してBCP、特にキャッシュフロー対策をサポートしておけば、金融機関の資産の大宗をなす貸出金債権が震災によって毀損されることを軽減することになる。それはあたかも製造業において工場の耐震化工事を行うのと同じことである」と語る。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方