2017/05/16

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

3.可能性の考察

災害現場の状況は変わり易い。市民レベルの救助隊は常にそのことを頭に置いて活動しなければならない。

b) 他の考慮次項は?:情報収集と損害の見積もりのステップを経て状況評価を行ったが、それに加えて常に自問自答しよう「もし∼だったら!?」と。もし捜索・活動中に壁が崩れたら? もし救助活動中に通電している電線が落ちてきたら? など、自身の安全を守るためにも考える時間を必ず取ろう。

c) 捜索・救助活動をするにあたり、これはどんな意味を持つのか?何か行動を起こす前に必ず確認しよう。例えば、この要救助者を瓦礫から救出する際に、この部材を動かしたら他にどのような影響をもたらすのか? 他の場所が崩れる可能性はないのか? などリスクを評価してからアクションを起こすことが重要である。何度も言うが、あなた自身の安全が第一なのだ。

4.自身の立場

あなた自身に危険は及ばないのか?チームメンバーは事態を収拾するための適切な訓練は受けているのか?必要な資機材は準備できているのか?捜索救助活動を行う上で十分なマンパワー(人員)は確保できているのか?など自身の立場を明確にしなければならない。

5.優先順位の確立

優先順位の1番はあなた自身の安全であるが、次に決定しなければならないことは、何をするべきなのか?そして、どの順番でするべきか?である。例えば、捜索活動を始める前に、危険要因を排除するのが先決であることなどだ。

6.意思決定

1~5の過程で得た答えを元に意思決定する。意思決定する際の原則は①メンバーの安全、②要救助者の生命、③環境の保護、④財産の保護である。

7.行動計画立案

特にチームリーダーは、どのような活動を実施していくのか詳細に計画しチームを動かさなければならない。シンプルな計画であれば口頭でのオーダーでも問題ないが、捜索救助が必要な状況では、複雑な要素が重なり合っているケースが多く、できれば計画はきちんと書面化するのが好ましい。そこには①活動目標に沿った優先順位、②現場の状況説明、③チーム全体の活動内容、などが記載されるべきである。

8.アクション実行

計画を実施する。それによって状況がどう変化したのかを記録に残し、応援部隊に引き継ぐ。

9.進行状況評価

移り変わる現場の状況を継続的に評価し、状況に応じ臨機応変に対応する。

10.その他

建物の損害の程度を問わず、救助者の2大死亡原因は、現場で方向感覚が喪失する見当識障害と建物の二次倒壊である。このことから次の事項をしっかりと守らなければならない。

2)ハザードの警告:電線、ガス、危険物質、鋭利なもの、など現場にあるリスクを認識し、可能であれば取り除き、取り除くことができなければ、保護や目印を付けるなどの処置を施し注意を促す。

3)個人防護具の着用:ヘルメット、ゴーグル、皮手袋、安全靴、そして呼吸器を保護するための防塵マスクなどの個人装備を着用して活動を行うこと。

4)可能ならば、バックアップチームを配置:もし十分な人員が確保できていれば、救助者のローテーション、休憩、チームのレスキュー等の目的でバックアップチームを任命する。

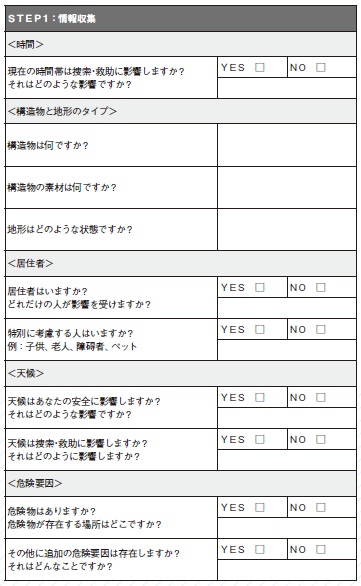

このように、市民レベルの防災組織であっても、正しいサイズアップのプロセスを経て意思決定を行わなければならないのである。捜索・救助活動を試みるべきなのか? どのような救助方法をとればよいのか? 自分とバディは正しい装備をしているか? 他の危険要因はないのか? 建物の損害状況はどうなのか? 退避行動はとれるのか? 安全に対処できるのか? このようなことをしっかりと踏まえた上で意思決定を行いチームの行動につなげるのだ(表1)。

建物内部捜索と外部捜索

上記のサイズアップのプロセスを経て、捜索活動を行うと決定されたら捜索チームは、どのような方法を用いて捜索活動を実施するのか? また要救助者の場所を特定するにはどうすればよいのか? を下記にあげた事項を考慮し、決定しなければならない。

• 現時点でどこにいる可能性が高いのか?

• 建物の内部構造や配置はどのようになっているのか?また隠れていそうな場所(浴槽、机やベッドの下、キャビネットや押入れの中)は把握しているか?

• 何が目視できて、何が聞こえているのか?

• 誰かすでに建物から避難しているのか?

• 通常考えられる一般的な避難ルートは?

現場にいる関係者からできる限りの情報を収集することは大切であるが、災害時の心理状態から記憶が曖昧であったり、誇張して表現したりするので注意が必要だ。

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方