2020/06/23

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

二次被害を起こさない

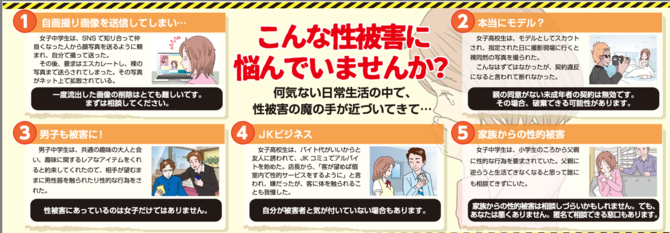

警視庁の中高生向けの性暴力対策の啓発資料も、男性の被害のことが触れられています。

「性被害にあっているのは女子だけではありません」

「男子も被害に! 男子中学生は、共通の趣味の大人と会い、趣味に関するレアなアイテムをくれると約束してくれたので、相手が望むままに男性器を触られたり性的な行為をされた」

小学生向け資料にも男の子の被害について書かれています。男性のほうが被害を言い出しにくかったり、それが被害であることに気付いていない状況があるので、統計にも出ない「暗数」が多く、悩みを抱えているケースがあることも現場では知られています(下記の「2」のマンガはそういうケースです)。前述の東日本大震災にあった事例集にも「男子が同じ避難所にいる男性にわいせつな行為をされた。ほかの男子数名も被害に遭った。家族が、避難所の宿直だった役場職員 に相談し(中略)、加害者には避難所から出てもらうことにきまったが、その前に加害者は避難所を出た。(6〜12歳男子) 」と報告されています。

さらに、服装と性暴力は因果関係が証明されていないだけでなく、派手な格好をしていたから襲われたのだという、被害者に落ち度があるように責任を転嫁させる問題も引き起こします。そのため性暴力対策として服装のことについて述べるのは、被害者には二次被害をもたらし、加害者は認知の歪みを助長させることにつながるので、国際社会では忌避される方向にアップデートされています。

例えば世界最先端といわれる性暴力に対する刑法を持つスウェーデンでは、刑事裁判で、加害者に弁護人がつくだけでなく、被害者にも弁護人がつきます。なぜ被害者に弁護人をつけるかというと、「その人の服装が派手だったから」などの誤った言動が裁判で発せられると被害者への二次被害となるので、そのような事態を避けるため、わざわざ弁護人をつけているのです。

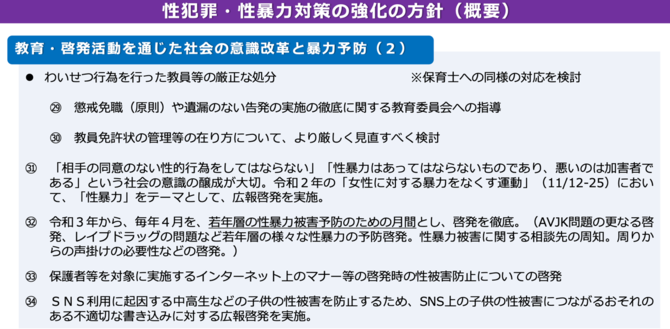

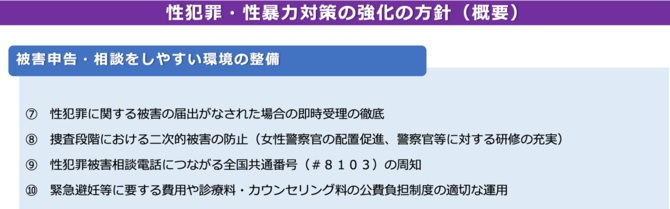

当然、日本でも被害者に二次被害をもたらすエビデンスのない性暴力対策はとられていません。先日発表されたばかりの 内閣府 男女共同参画局「性犯罪・性暴力対策の強化の方針(令和2年6月11日決定)」でも、

「『性暴力はあってはならないものであり、悪いのは加害者である』という社会の意識の醸成が大切」と説明されています。被害者に責任を転嫁させないための、とても重要な指摘だと思います。

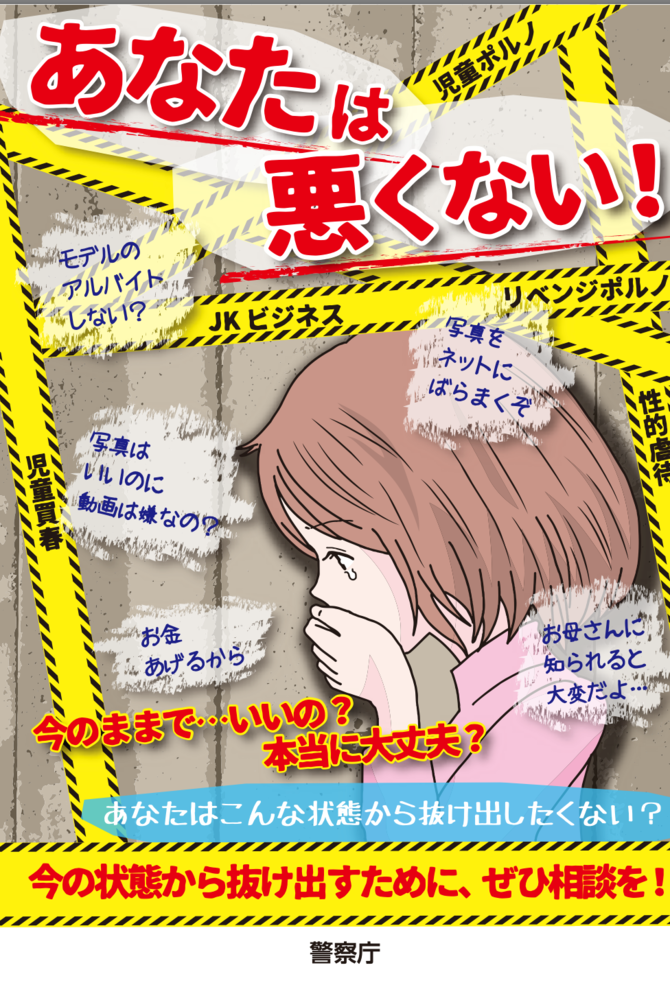

また、「捜査段階における二次的被害の防止」を強化する方針が出されています。警視庁の中高生向けポスター表紙も「あなたは悪くない」ということを前面にだして、被害者を追い詰める事のないよう配慮しています。

紹介した東日本大震災の事例でも更衣室や授乳がのぞかれたり、トイレにつきまとわれた事例をみても、その人がどんな服装で避難したとしても着替えやトイレにいかざるを得ない以上、性暴力が起きうることがわかります。被害者のせいではなく、加害ができない避難所運営や、加害者対策が求められることを理解いただければ嬉しいです。

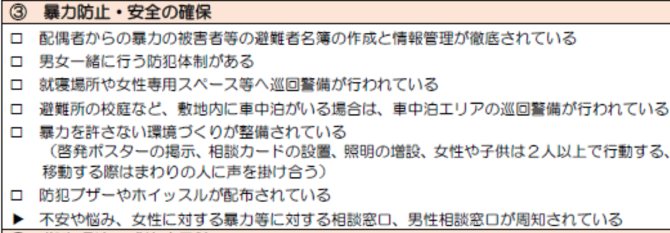

最新の内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画視点からの防災・復興ガイドライン~」の避難所チェックリスト例にも

□配偶者からの暴力の被害者等の避難者名簿の作成と情報管理が徹底されている

□男女一緒に行う防犯体制がある

□就寝場所や女性専用スペース等へ巡回警備が行われている

□避難所の工程など、敷地内に車中泊がいる場合は、車中泊エリアの巡回警備が行われている

□暴力を許さない環境づくりが整備されている

(啓発ポスターの掲示、相談カードの設置、照明の増設、女性や子供は2人以上で行動する、移動する際はまわりの人に声を掛け合う)

□防犯ブザーやホイッスルが配布されている

▶︎不安や悩み、女性に対する暴力等に対する相談窓口、男性相談窓口が周知されている

過去の事例をもとに具体的な方策が書かれています。

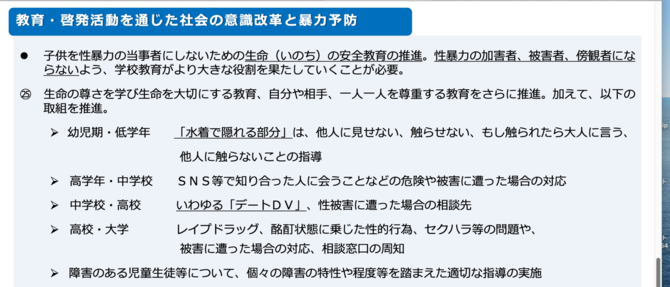

さらに、内閣府 男女共同参画局「性犯罪・性暴力対策の強化の方針(令和2年6月11日決定)」は、「教育・啓発のための方針」として「生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育をさらに推進。加えて以下の取り組みを推進」について触れられています。

例えば、プライベートゾーンを他人に触られないところという教育は今まで実施されていなかったので、とても重要なことであることは言うまでもありません。また、電車の痴漢の加害者の大学生が「車内で体を押しつけられたから誘われていると思った」という言い訳をしていた事例が過去にありました。「満員電車だっただけでしょ」としか思わないのですが、加害者の言い訳は時に、認知が歪んだファンタジーに満ちています。性暴力は魂の殺人であることに気づいてもらうために「生命の尊さを学ぶ教育」は本当に重要だと思います。ただそうはいっても、「生命の尊さを学ぶ教育」は地味で地道な対策なので、すぐその場で効果が出るわけではありません。

そのため、避難しなければいけない状況で、単に服を選びさえすれば性暴力が防げるかのような簡単に実行できそうな解決策にすがりたくなるからなのか、潜在意識が古い常識のままでいるからなのか、因果関係がなく二次被害の悪影響があるにもかかわらず、呪術のような性暴力対策が拡散されることがよくあります。防災に関わる方は、掲載した内閣府 男女共同参画局の資料を読み込み、日頃から情報をアップデートしておいてほしいと願います。

とはいえ、繰り返しますが、地味で地道な対策は時間がかかります。今、避難しなければならないときに、呪術系ではない即効性のある性暴力対策はないのでしょうか?

また、服装情報もそうなのですが、世の中、性暴力の被害に遭わないように頑張ろう系の自衛情報は多いです。でも、「性暴力はあってはならないものであり、悪いのは加害者であるという社会の意識の醸成」に効果的な、加害を抑制する性暴力対策ってないのでしょうか?

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方