2013/11/25

誌面情報 vol40

信頼性については、病院が独自にシステムを持ちデータを保管しておくより、セキュリティ対策が充実したクラウドシステムを使った方が機密性は高いと解く。例としてハラムカ氏は「大金を家で保管しておくのと、銀行に預けておくのではどちらが安全か考えてみれば分かる。医療データも同じだ」と説明する。

安全性についても、医療機関が個々にシステムを維持するよりは、クラウドは専門の業者がシステムを定期的にメンテナンスし、しっかりとした業者なら複数の拠点でバックアップを取っているため、さらに安全性は増すとする。

運用の容易性は、仕様などが変更になった場合、従来のシステムは医療機関ごとシステムのメンテナンスをしなければならなかったが、クラウド化されていれば、専門業者が大元のシステムを変更するだけで、すべてに反映されるため運用側の負担が減る。

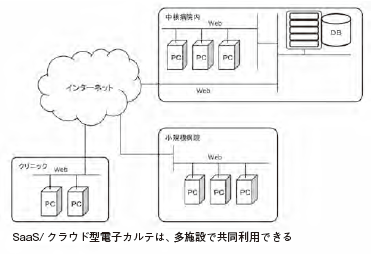

最後の他の医療機関などとの連携性については、例えば、ある入院患者の容態が悪化して他の高度医療センターに緊急搬送する必要がある場合などの緊急時に、クラウドならすぐに患者の医療情報を搬送先と共有化できるメリットがあるとする。

このほか、患者の持つさまざまな情報を一元的に管理するため、いわゆるビッグデータを分析しやすくなる。この結果、どのような年代で、どのような病気が増加しているかなど患者や病気の傾向がリアルタイムで把握できるようになるなどのメリットもあるとする。

クラウド化を阻む壁

日本でも、医療以外の分野ではクラウドは市民レベルでも広く活用されている。それにも関わらず医療機関での普及が進んでいない理由は何か。

ハラムカ氏は、個人情報の漏洩を過度に怖がる市民側の問題、新たなシステムへ移行することへの医療機関側の負担や不安、そして既存の電子カルテシステムを開発しているベンダーの抵抗などがあると推測する。

永田医師は、数年前、前の職場だった福岡県広川町の医療法人八女発心会姫野病院で、姫野信吉理事長とともにクラウドシステムの運用に携わった経験がある。

姫野病院は内科、整形外科、人工透析のある140床ほどの医療機関。7年前に電子カルテシステムを導入したが、事務で使うデータ、医師が必要とするデータ、看護婦の必要とするデータなどが異なりシステム上でうまく統一できないなどの課題に直面した。

そこで、あらゆるデータを統合して、事務、看護師、医師などが必要な情報を必要に応じて取り出せる独自のシステムを開発。さらにそれをクラウド上で管理し、インターネット環境さえ整っていれば、IDとパスワードでどこにいても情報が見られる仕組みにした。

患者の名前や性別、年齢、血液型、持病などの基本データに加え、過去の受診履歴や診断結果、薬の投与情報、レントゲン写真、支払額、病床の位置などあらゆる情報が取り込まれている。

姫野理事長は、クラウドを導入してからの利点について、運用の自由度が増し、入院患者のベッドを効果的効率・的に稼働させるための病床管理システムとしても大いに役立っていると語る。

東日本大震災の発生後、永田医師は姫野病院に行き、このクラウドシステムを福島で使えるよう理事長に相談し了承を得た。入力する情報を最低限必要な項目に限定し、紙ベースでもクラウドベースでもどちらでも運用できるよう、医師が紙で書いたカルテをスキャニングして電子化し、それをクラウド上で管理する仕組みを構築した。懸念されるセキュリティについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版」をもとに、TLS(Transport Layer Security)、いわゆるSSL(Secure Sockets Layer)とVPN(Virtual Private Network)を併用した。

永田氏は「技術的にはアメリカに劣っているわけではない。医師と患者の意識が変われば、日本でも必ずクラウドの医療情報システムは普及する」と説く。

誌面情報 vol40の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方