リンゴを落とす台風―9月の気象災害―

「輪っか」にとらわれることは、ほとんど意味がない

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2020/09/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

9月は名だたる台風が過去にたくさん上陸しており、解説の題材には事欠かない。むしろ、題材が多過ぎて困惑するほどなのだが、今回は台風による果樹被害を取り上げる。

1991年の台風第19号は、リンゴの産地青森県内で収穫予定のリンゴの約7割を落果させ、「リンゴ台風」(通称)の異名をとった。落果したリンゴは、商品価値が著しく(または完全に)失われる。辛うじて落果を免れたリンゴも、枝に擦れて傷がつくなどの被害を受ける。この台風による果樹圃場の被害面積は2万2400ヘクタール、被害を受けた果実の数量は約38万8000トン、被害金額は約741億円であった。以下、本文中ではこの台風を「台風第9119号」と表記する。

秋は実りのシーズンだが、それだけに、農作物が風の被害を受けやすい。特に果樹は、実が大きく重く成長しており、枝や茎に負荷がかかっている。この時期の果樹は、極めて風に弱いのだ。暴風が吹くと、収穫間近の果実が落ちてしまう。他の季節に暴風が吹いても、こうした被害は起きない。だからこれは、この時期に特有の災害だ。果実の実る時節が台風シーズンと重なっているのは、不運としか言いようがない。

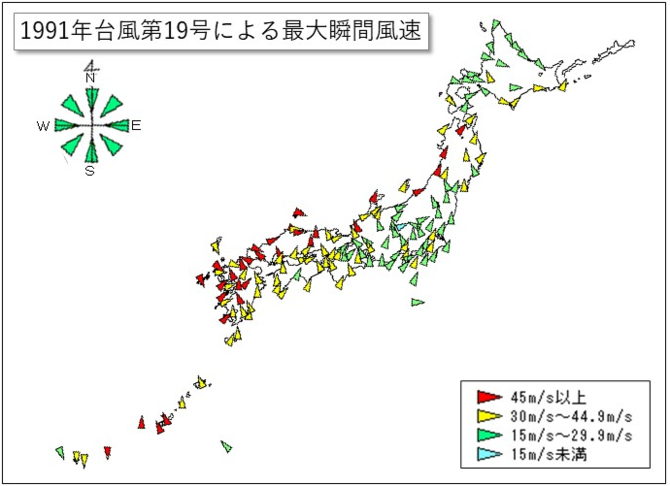

図1に、台風第9119号によって観測された各地の最大瞬間風速とその風向きを示す。台風の通過した沖縄県、九州北西部と山口県のほか、本州の日本海側で毎秒45メートル以上の最大瞬間風速が観測されている。本州の日本海側で観測されたものは、南西(南~西)から吹きつける暴風である。この暴風が大きな果樹被害をもたらした。

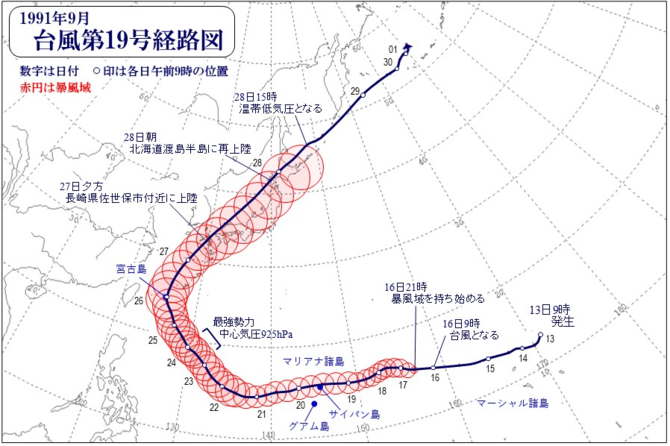

図2に、台風第9119号(リンゴ台風)の経路図を示す。きれいな放物線を描いており、典型的な秋台風である。この経路図を見るだけで、当時の気圧配置の構図が分かる。放物線の形は太平洋高気圧の勢力範囲を示す。台風中心が最も西に位置したところを転向点(てんこうてん)といい、図2では南西諸島の宮古島付近(北緯25度)がその位置である。そこでは、台風の西向きの移動成分がなくなり、東向きの移動成分が現れ始める。転向点は太平洋高気圧の尾根(東西に延びる勢力軸)の位置をも示す。このときは、それが北緯25度付近にあったことが分かる。これは、この時期としては標準的な位置である。

9月13日、マーシャル諸島北東部に発生した熱帯低気圧は、16日に台風第9119号となった。この台風は西へ進みながら急発達し、翌17日には最大風速35メートル/秒の強い台風となった。

ここまで書いて、長年予報官をしてきた筆者は、この台風に「素性の良さ」とでも言おうか、本格派の台風に成長する素質を感ずるのである。人材の成長と同じく、台風の成長にも「育ちの良さ」のようなものがある。マーシャル諸島付近から西進してくる台風は、発達に都合の良い海面上を長い距離にわたって移動するので、十分に力をつけることができる。

この台風は、9月19日にマリアナ諸島のサイパン島付近を通過し、21日に本州の真南に進んだ頃には、最大風速45メートル/秒の非常に強い勢力に発達した。そして、その頃から針路を北西にとり始めた。

9月23日には、この台風は沖縄のはるか南東の海上で、中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速50メートル/秒にまで強まり、生涯における最強の勢力を獲得した。26日、宮古島に接近する頃には、中心気圧が940ヘクトパスカルに浅まったが、東シナ海に入ってから再び発達し、27日未明には中心気圧930ヘクトパスカル、最大風速50メートル/秒にまで強まった。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方