2020/09/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

台風の体形変化

図2には、赤円で暴風域(毎秒25メートル以上の風が吹き得る領域)を記入した。この場合の風速は、瞬間風速ではなく10分間平均風速である。この台風は、9月16日9時に最大風速が毎秒18メートルに達して台風となった後、その12時間後の16日21時には早くも暴風域を持つようになった。その後、低緯度の海上を西向きに進んでいた期間(21日まで)は、暴風域の半径が130キロメートル以下で、コンパクトにまとまった台風であった。

針路を北西にとった9月22日以降は、暴風域が次第に大きくなり、宮古島に最接近した26日9時頃には、暴風域の半径が280キロメートルに拡大した。典型的な台風の体形変化として、中心気圧が最低となるまでの「発達期」は、暴風域が比較的小さく、引き締まっていて、中心付近の狭い範囲で風速が著しく大きいが、中心気圧が低極を過ぎて「最盛期」に入ると、中心付近の最大風速は少し弱まるものの、暴風域は拡大するが傾向がある。何となく、人間の青年期から壮年期への体形変化と似たところがあるのだが、この台風もそのような経過をたどった。

暴風域の偏心

台風が中緯度に進んで温帯低気圧の性質を持ち始めると、台風の体形はさらに大きく変わる。図2では、台風第9119号が低緯度の洋上を西または北西に進んでいる間は、赤円で示された暴風域の中心が台風の中心に一致している。しかし、台風が宮古島付近を過ぎた辺りから、赤円の中心が台風の進行方向の右側に偏心していることに注目していただきたい。暴風域が偏心するということは、台風が中心の周りに軸対称でなくなることを意味する。それは天気図を注意深く見ると分かる。

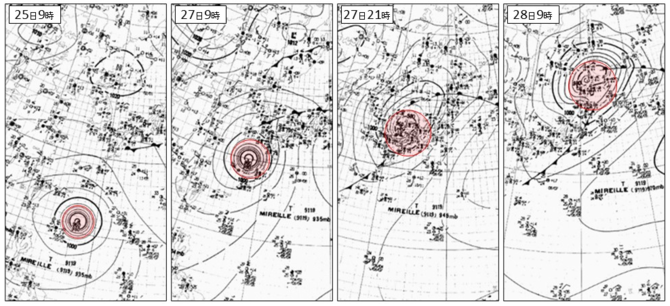

図4は、台風第9119号の最盛期から衰弱期にかけての天気図に描かれた台風の姿である。この天気図は、リアルタイムに公表された速報図ではなく、事後解析により再吟味して描かれたもので、手描きである。この図にも暴風域を赤円で重ねた。

9月25日9時には、台風の中心が宮古島の南東方にあった。台風の形は円形に近いので、1000ヘクトパスカル以下の等圧線はコンパスを使って描かれている。言うまでもなく、円の中心が台風中心であり、台風の等圧線は同心円になっている。天気図では等圧線の間隔が狭いほど風が強いのだが、典型的な台風は中心に近づくほど風が強いので、同心円の等圧線の間隔は中心に近づくほど狭まっている。すると、中心に近いところでは、4ヘクトパスカルごとの等圧線がくっついてしまうので、この時刻の図では、980ヘクトパスカル以下の等圧線は20ヘクトパスカルごとの太線のみ描かれている。この時刻の暴風域は、中心から220キロメートル以内と解析されている。図に重ねた暴風域の赤円は、992ヘクトパスカルと996ヘクトパスカルの等圧線の間にある。

次に、9月27日9時の図を見る。この時刻には、台風中心が九州の南西方に進んだ。コンパスを使って同心円の等圧線が描かれているのは992ヘクトパスカル以下の部分で、996ヘクトパスカルや1000ヘクトパスカルの等圧線は円ではなく、わずかに北と西へ膨らんでいる。さらに、1004ヘクトパスカルの等圧線は北側により膨らんでいる。これにより、台風に伴う等圧線の間隔は、992ヘクトパスカルの等圧線より外側では中心からの方角によって微妙に違っており、台風中心の東側で狭く、北・西・南側でやや広くなっている。このことは、台風に伴う風の強さが、中心からの方角によって異なっていることを意味している。気象庁が決定したこの時刻の暴風域は、中心の東側300キロメートル、西側260キロメートルである。このため、図に重ねた暴風域の赤円は中心の少し東に偏心している。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方