2017/10/06

ニュープロダクツ

日立システムズは4日、株式会社トミス、株式会社イートラストなどとともに、マンホールを所有、管理しているさまざまな業種の企業や自治体に向けて、蓋の開閉状態や、内部の有毒ガス発生有無、水質・水量などを監視する「マンホールの防犯・安全対策ソリューション」を販売開始したと発表した。既設のマンホール内に顧客の監視目的に合致するさまざまなセンサーを後付けで設置し、蓋の開閉状態や内部の有毒ガス発生有無、水質・水量などの状態をセンサーやIoT技術を活用して収集・監視することで、マンホールの防犯・安全対策をトータルにサポートする。価格は個別見積もり。

大規模イベントなどの会場敷地内や、付近の道路、駅、空港などの多くの人が行き来するような場所に埋設されているマンホールの開閉を監視することで、危険物の設置などテロ行為の早期発見を支援する。

公道など広範囲に埋設されている上下水道やガスなどのマンホールを所有している自治体や企業は、マンホール内のガス濃度や水位の遠隔監視により、作業員が作業を実施する前にマンホール内の状態を把握し、作業中の事故を未然に防ぐことができる。

工場などでは、従来から実施している公共下水道への有害物質排出監視に加え、工場の建屋ごとに設置されているマンホールで水質監視を行うことで、万一、有害物質が排出された場合でも、早期発見と対策を実施することが可能となる。

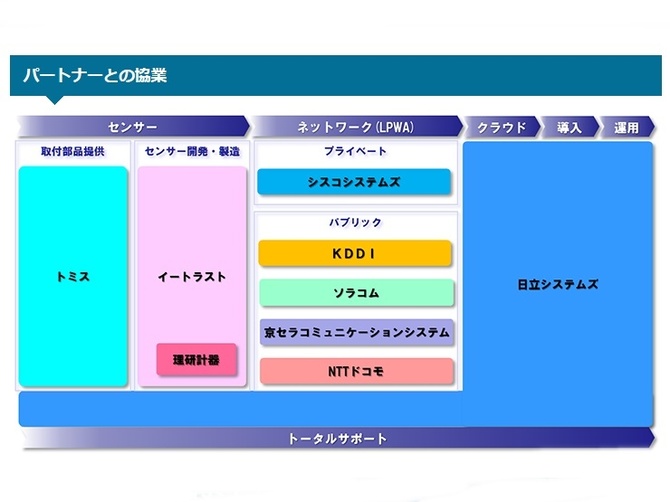

データを収集する際は、マンホールの蓋自体が電波を遮蔽するうえ、ビルなどの建物が電波の障害物になるが、こうした環境下、無線通信により蓋を閉じた状態でも効率的にデータを収集できるよう、通信手段として無線技術の一種である「LPWA」(Low Power, Wide Area)を活用する。従来から協業を進めてきたシスコシステムズ合同会社のゲートウェイ機器を用いたプライベートネットワーク以外に、各通信事業者が提供するLPWAサービスを活用したパブリックネットワークを準備している。

このソリューションは同社の既存サービスと組み合わせることで、マンホールの運用をより効率的に行うことができる。例えば「ファシリティ・モニタリングサービス」は、工場内のさまざまな設備・機器の稼働情報と、マンホール内に設置したセンサーで取得した排水の水質情報を連携することで、工場の建屋ごとだけでなく、有害物質排出の原因となっている設備・機器を特定し、事故を防止する。

同社は、トミス、イートラストなどと連携し、2016年5月から「マンホールの防犯・安全対策ソリューション」に関する実証実験に取り組んでおり、既設マンホールに対するセンサー取り付け方法の検討と専用センサーの開発、さまざまな無線通信方式の検討などを実施してきた。

■ニュースリリースはこちら

http://www.hitachi-systems.com/news/2017/20171004.html

(了)

防災・危機管理関連の新製品ニュースリリースは以下のメールアドレスにお送りください。risk-t@shinkenpress.co.jp

リスク対策.com:横田 和子

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方