2014/03/25

誌面情報 vol42

住宅だけを高台に移して街は復興するか

ここで考えておきたいのは、住居だけを高台に移すということが、地域の持続的な存続につながるかということである。

街は、居住地だけでなく、商業、労働、観光など、いろいろな機能を組み合わせて魅力が高まる。地方に行けば行くほどこうした複合的な組み合わせは重要で、一昔前のベッドタウンのような街を開発しても、おそらく長い年月の後には人が住まなくなり、街は衰退してしまう。

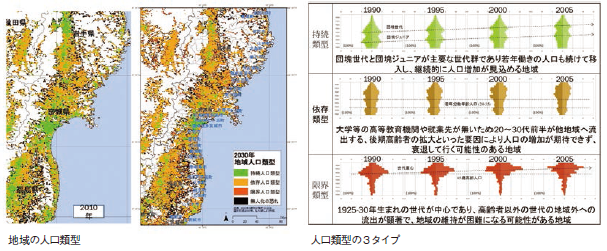

加えて、今回の震災で被災した沿岸部の多くでは若者世代が減少している。2010年時点の人口分布では、沿岸部にも、まだ多くの若者がいた。それが、東日本大震災の後、例えば大槌町では40歳未満の人口が大きく減少し、中でも子育て世代を中心に町を去っている状況がうかがえるような人口分布になっている。

乱暴な言い方だが、東日本大震災により20年くらい時計を早くまわしたような地区もあるはずだ。若者がいなくなったことで高齢者比率が高まり、地域の持続が難しくなっているような状況とでも言い換えられるかもしれない。

求められる若者世代の補充

では、東日本大震災で被災した沿岸部の復興はどうしたらいいのか。

無責任な言い方にはなるが、無理に復興を急ぐ必要はない。もともと人口が減少傾向にあったことは、被災前も今も同じだ。交付金の問題や復興庁からの要請があることは理解している。しかし、重要なことは20年、30年先を見越して、その時に少しでも若者が働ける街の姿を住民一人ひとりが共有した上で街づくりを進めることではないか。

既に街を出ていった人に戻ってきてくれということは難しい。新しい仕事を見つけ、子どもの就学先まで決まっていればなおさらのことだ。それよりは、既に街を去った20代、30代の世代を補充するために、復興を今、手伝ってくれている若者世代をターゲットに住み続けてもらうことなどを考える必要があるだろう。

事前復興の街づくり

残念ながら、街づくりは付け焼刃的に課題を解決して行えるものではない。住民の合意形成には長い年月がかかる。大災害が起きたからといってすぐに合意形成が生まれるようなこともない。だからこそ、被災前から街の将来ビジョンを具体的に考えておかねばならない。南海トラフで被災することが分かっている地域なら、被災想定をもとに、どこに高台を整備するのか、新しい街の中心地を持ってくるのかを話し合っておくことが大切だ。

高台がどこに整備されるかがあらかじめ分かっていたら、企業としても、早い段階から移転計画をつくるなど対応準備に取り掛かれる。その際、地域の人口動態、人口分布なども分析し、戦略的にどの地区を発展させていくのか選択と集中を併せて検討していく必要がある。

例えば、限界集落に近い高齢化が著しく進んでいる地域や、戦後間もなく開発されたニュータウンは、一度震災が起きたら持続はかなり厳しい状況に追い込まれる。しかし、震災が起きなくても、いずれは持続困難に陥る。こうした地域をどうするかを、震災対策などと併せて検討しておけば、いざ震災が起きてからあわてて計画を立てることは避けられる。

高度成長期ならこうした議論はそれほど必要がなかったかもしれない。なぜなら、放っておいても街は活性化していくため、緻密な復興計画がなくてもある程度のレベルまで街の活力を取り戻すことはそれほど難しい話ではなかった。しかし、阪神・淡路大震災では、地域経済、人口動態が既に横ばいになっていたこともあり復興には長い時間を要した。人口減少時代に突入した今、特に地方では復興はこれまで以上に難しくなることを肝に銘じておかなくてはいけない。

サンフランシスコの新たな街づくり

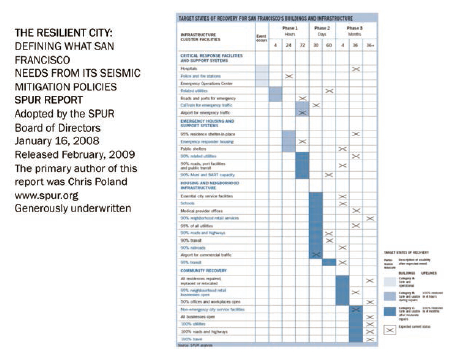

実は、サンフランシスコのベイエリアでは、こうした事前復興の概念に近い、レジリエントシティ(回復力のある街)への取り組みが始まっている。

1985年にニューオリンズなど米南部を襲ったハリケーンカトリーナの教訓を受けスタートしたプロジェクトだが、彼らはまず街の主要施設について重要性評価と脆弱性評価を行い、現時点で被災した場合に復旧にどのくらいの年月がかかるかを算出。その上で、人口動態などを踏まえ、理想的にどの程度の期間で復旧・復興すればいいのか目標復旧時間を決め、街づくり計画に落とし込んでいる。 ある施設では、耐震強度を高めるなど、ハード対策を施す計画だが、移転などを見込んでいるものもある。さらに重要になるのは、住民を含めた全体の合意形成である。これらを実行するためには1年、2年といった短期的な取り組みではなく、10年、20年といった長期的な視点が不可欠になる。日頃から話し合いを進め、災害が起きたら一気に計画を加速するような事前復興の街づくりが必要になっているのではないか。

牧紀男(まき・のりお)

京都大学防災研究所教授。1997年に京都大学大学院工学研究科で博士(工学)を取得。奈良県、京都府において地震防災戦略計画の策定、2004年新潟県中越地震で被害を受けた小千谷市の復興計画策定に関わる。専門は、ステークホルダー参画型防災戦略計画、災害復興計画、標準的な危機管理システムなど。2005年から京都大学防災研究所巨大災害センター准教授、2014年2月から現職。

誌面情報 vol42の他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方