2014/05/25

誌面情報 vol43

-->

APECやIMFなど国際会議にも活躍

2010年に横浜で開催されたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)でも、このシステムが活躍した。NTT東日本は世界的な会議や催事がある場合は、必ず現地対策本部を立ち上げ、防備体制に入る。テロ対策も含めて、マンホールの鍵の点検や、電話局の周辺に不審者が出入りしていないか、作業服が盗まれたりしていないかなどのチェックまでしているという。

APECの場合も神奈川支店に「APEC神奈川現地対策本部」を立ち上げ、危機管理情報共有システムを使用しながら主要ルートなどを全て地図上で表示し、点検した結果を画像で送るなど情報共有を図った(図3)。本社の対策本部もシステムで進捗状況が全て把握できたことから、現地対策本部から本社へ細かい報告をすることもなかったという。

訓練で社員ごとの危険箇所を把握

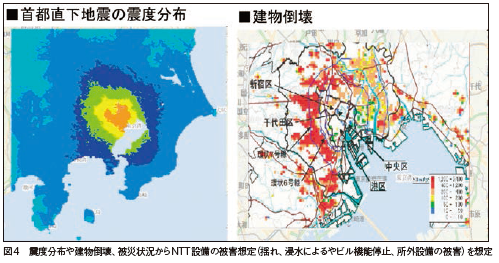

このシステムを使用した訓練も行った。首都直下型地震に備えた「駆けつけ訓練」だ。土日や社員が家に滞在している時間帯に地震が発生することを想定して、どう本社の対策本部を立ち上げるかを検証するとともに、社員が代替オフィスなどに行くまでにどのような危険があるかを撮影しGIS上で共有した。 同社によると、社員の住居は関東近辺に散らばっているため、本社がある東京都渋谷区まで電車などの公共インフラが使えない状況で参集するのは現実的に難しい。そのため、関東近辺の電話局をサテライトオフィス(代替オフィス)として活用する計画になっているが、訓練では、GISを活用し、社員が自分の家からサテライトオフィスまでの経路における様々なハザードを記録した。例えばビルに古い看板が密集していたり、トンネルで崩落する恐れがある場所などを携帯電話やスマートフォンで撮影し、GISに送信。社員が集めたこれらの情報はGISで共有し、「マイ・ハザードマップ」と名付けて全員に配布しているという。社員は自分の家からおおよそ10キロ圏内のサテライトオフィスを指定されており、本社に参集できない場合はそこに徒歩で出社するように決められている。電話局として通信手段や回線は豊富にあるので、ここを拠点にして各サテライトオフィスで対策本部を立ち上げ、テレビ会議や電話会議を通じて情報共有を図りながら対応を決めていく(図4)。

平時にも災害時にも使用できるシステムを目指す

NTT東日本ネットワーク事業推進本部サービス運営部災害対策室長の久保田伸氏は、全社的にシステムが使えるようになった理由について「東日本大震災以降の社員の意識変化が大きな要因。震災以降、社員が積極的に訓練に参加するようになった。顧客からの危機管理の要求も高まったことで、社員が真剣に取り組んでくれるようになった」と話す。

今後の課題は、インプットされた情報の外部へのアウトプットだ。いまのところ、報道機関に対してはシステムに蓄積された情報を取捨選択し、広報担当から従来通りのリリースを出す形をとっている。国や自治体では災害時のメディアとの情報共有ツールとして一般財団法人メディア振興センターが運営する「公共情報コモンズ」を活用する取り組みが進められており、久保田氏は「将来はコモンズなどを通じて外部へも自動的に情報が発信されるようにしていきたい」と話している。

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方