昨年12月24日、内閣府「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」(以下「サブワーキング」)が最終報告書をまとめ、小此木防災担当大臣に報告した。

近年の災害において、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者(以下「要支援者」)が逃げ遅れたり、その後の避難生活で非常に厳しい状況に陥っていることから、その対策を検討したものである。筆者はサブワーキングの座長を務めたので、その内容を報告したい。

今回は、最も大きな制度改正となった要支援者の個別計画を取り上げる。

個別計画の実態と制度上の課題

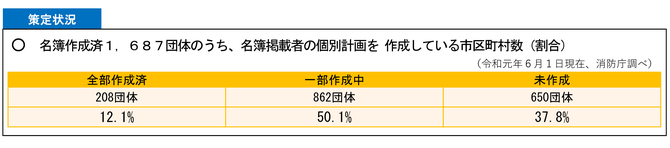

高齢者、障がい者等が個別に災害時の避難計画を作成する「個別計画」の制度が始まったのは2005年。消防庁によると、避難行動要支援者名簿(以下「名簿」)に掲載されている者全員について個別計画の策定を完了している市区町村は12.1%、一部について策定が完了している市区町村は50.1%だ。

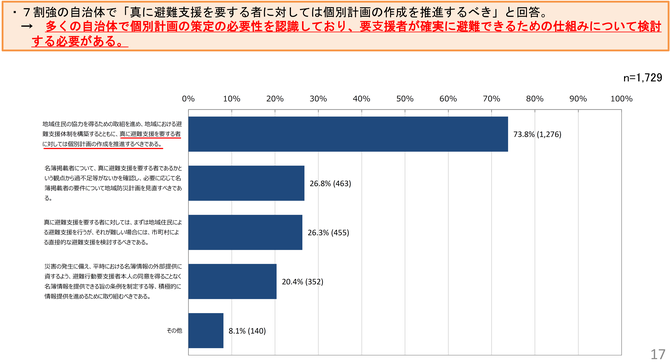

制度開始以来15年が経過し、しかも東日本大震災はじめ多くの災害を経験したにも関わらず、この数字にとどまっているのは、制度に大きな課題があるはずだ。その要因を分析し、新たな方向性を示す必要があった。

要因として第1に挙げられるのは、制度上の位置づけの弱さだ。2013年の災害対策基本法改正では名簿作成を市区町村に義務付けたが、それから7年でほぼすべての市区町村が名簿を作成している。一方で、個別計画の位置づけはガイドラインにとどまっている。

個別計画は、役所内の情報だけで策定できる名簿に比べ、実際に職員が訪問したり、地域住民にも協力してもらう必要があることから、人手も時間もはるかにかかる。市区町村は、もちろん個別計画を策定したほうがよいのはわかっているが、法的位置づけが弱いために優先順位が下がりやすい。

第2に、個別計画策定や避難行動支援を地域住民の善意に頼っている点である。もちろん、避難行動を実際に支援する者は近所に住んでいて、短時間で駆け付けられる地域住民が望ましい。

しかし、地域住民にとって日常の付き合いが少ない要支援者であれば、計画策定のきっかけもなければ、その方との信頼関係も薄い。要支援者の生活実態もわからなければ病気の有無もわからない。それでいて災害時に命を守る役割を負ってくれというのは、負担感が重い。市区町村にとってもお願いし辛い。

第3に、要支援者数が多く、しかも要介護度の変化や入所、入院などで異動が大きい点である。このため、個別計画の策定がなかなか進まず、また毎年のように更新作業も加わることもあって、市区町村にとって負担が大きい。

第4に、個別計画策定に必要な個人情報の収集には要支援者本人の同意が必要であるが、同意を得られない者も数多くいる。

第5に、個別計画策定の仕組み、人材、ノウハウ、財源が不十分な点である。個別計画は災害前後の避難に関することと、要支援者に関することの両方を知らなければ策定できない。すなわち防災の知識も福祉の知識も一定程度必要である。そのような人材が地域の中にどれほどいるだろうか。

これらの課題に対応するためには、どのような制度が望ましいか、サブワーキングではさまざまな議論が闊達に行われた。最終取りまとめでは、来年度に間に合うように、緊急に対応すべき法改正等が必要な制度部分を中心にまとめられている。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方