那須雪崩事故―3月の気象災害―

生かされなかった過去の教訓

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2021/03/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2017年3月27日、栃木県那須町のスキー場付近で雪崩が発生し、8人が死亡した事故は、まだ記憶に新しい。この事故は、栃木県高等学校体育連盟の主催する「春山登山安全講習会」に参加していた高校生40人と教師8人が、講習として実施されていた雪上歩行訓練中に雪崩に巻き込まれるという傷ましいものであった。この雪崩事故は、今世紀に入ってからわが国で起きた雪崩事故の中で、最も多くの犠牲者を出すものとなった。

このときの雪崩は、当日の朝早く房総半島沖で発生・発達した低気圧による多量の降雪が、その引き金になっていた。今回は、雪崩という現象と、それに関わる気象条件に焦点を当てる。

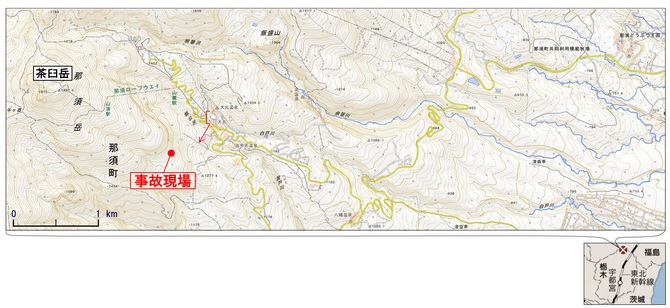

図1に、栃木県那須町付近の地図を示す。事故現場は、栃木県北部の那須連峰の主峰茶臼岳(ちゃうすだけ、標高1915メートル)の中腹に当たる標高1400メートル付近の斜面である。この日の講習では、当初、茶臼岳への登山が計画されていたが、大雪のため雪上歩行訓練に変更された。「春山登山安全講習会」というが、3月下旬の北関東の標高1900メートル級の山は積雪が多く、まだ冬山と考えるべきであろう。

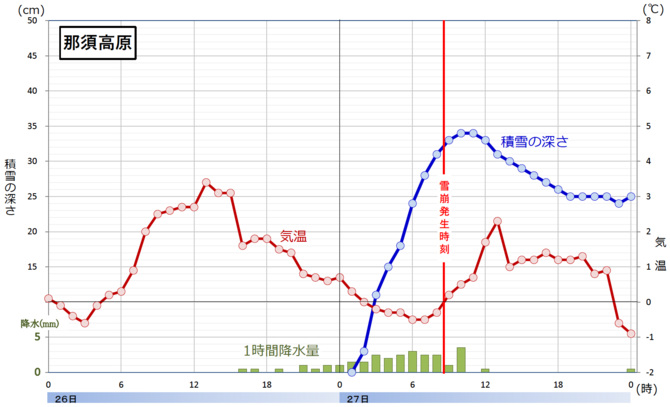

図2に、事故現場の東約5キロメートルの位置にあるアメダス観測所「那須高原」における気象経過を示す。この観測所の海面上の高さは749メートルで、事故現場より650メートルほど低いところにあるが、それでも事故当日は35センチメートルの降雪があった。しかも、その大半は未明から昼前までの半日足らずの間に降った。気温の経過から見て、前日午後の降り始めは雨だったが、夜にはみぞれとなり、日付が変わってから雪になったと考えられる。より標高の高い事故現場付近では、降り始めから雪であった可能性が高い。従って、雪崩の発生した場所での降雪量は、那須高原観測所の降雪量より、かなり多かったと推定される。

那須高原観測所における2017年3月27日の日降雪量(35センチメートル)は、同観測所における3月の観測値としては歴代1位、通年で見ても歴代8位の記録になっている(観測開始は1989年11月)。

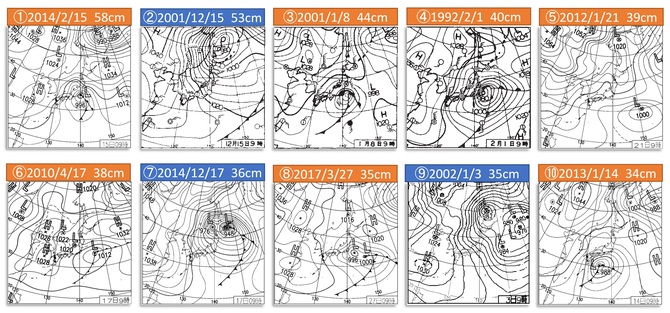

図3に、那須高原観測所における日降雪量(積雪差日合計)の歴代順位1~10位の記録が発現した日の地上天気図を示す。西高東低型(冬型)の気圧配置の天気図は、第2位(2001年12月15日、53センチメートル)、第7位(2014年12月17日、36センチメートル)および第9位(2002年1月3日、35センチメートル)の3例で、他の7例は南岸低気圧型である。那須連峰は本州の脊梁山脈の太平洋側に位置しており、北西季節風に伴う大雪よりも、南岸低気圧に伴う大雪の方が、事例数としては多い。那須高原観測所において日降雪量の極値(歴代1位の記録)が観測された2014年2月15日の天気図は、本連載の前回の記事にも登場した。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方