2015/03/25

誌面情報 vol48

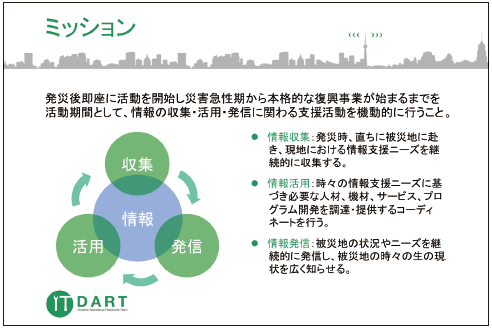

情報支援レスキュー隊(IT DART)

「IT×災害」会議から生まれた活動の1つが、日本DMAT(災害派遣医療チーム、以下DMAT)の活動からヒントを得た、災害の急性期に被災現場で情報の収集、活用、発信を目指す「情報支援レスキュー隊(IT DART)」だ。東日本大震災では「情報の空白地帯」が広域で発生し、支援が滞ったことで失われた命も多い。発災直後こそ、被災地からの自発的・主体的な情報発信が重要になるとの考えから、被災後100時間を目標に緊急支援チームが被災地に入る計画を立てる。現在はまだ可能性を探る段階だが、業界からの注目度は高い。ITその活動を追った。

情報支援レスキュー隊の創設メンバーの1人である斎藤昌義氏は、大学卒業後日本IBMに入社。システム営業やマーケティング部門で新規事業の立ち上げなどを経て、1995年にITビジネス開発と人材育成を主たる事業としたネットコマース株式会社を立ち上げた。東日本大震災後は「ITで日本を元気に!」の活動に参加。被災地におよそ1000台のPCやプリンター、ネット接続機器を届けたほか、東北に拠点を置くIT企業に対し、東北以外で新しい顧客を開拓するセールス・マーケティングセミナーを開催するなど、積極的に被災者支援に取り組んできた。及川氏とも「ITで日本を元気に!」の活動で面識を得ていたという。

IT×災害の活動の中から誕生

IT×災害の活動も、「ITで日本を元気に!」の代表メンバーとして当初から関わっている。

斎藤氏は「IT×災害は、ITに携わる人間が、震災にどのように取り組んだのか、お互いの情報を共有し本当に成果が上がっていたのか、もしくは成果が上がっていないものも含め、客観的に検証する“場”を作ろうという活動だった。あくまで“場”なので、何か結論を出すとか、何かを作るとかいうことは考えていなかった」と話す。それでも結果として、2013年のIT×災害第1回会議で、DMATの活動から発想を得た、における災害IT急性期の情報収集・活用・発信の必要性がグループディスカッションで討議され、情報支援レスキュー隊創設への本格的な取り組みを開始することになった。

情報支援レスキュー隊の活動は、メンバーによるディスカッションからスタートした。コアメンバーは20人ほどだが、全員が本職を別に持つメンバーのため、集まれる機会は少ない。昼休みなどにGoogleハングアウトなど無料のテレビ会議システムをフル活用。およそ月2回の会議を重ね、2014年12月には石巻と東京をつなぎ、訓練を開催するに至った。

活動内容は大きく平時、発災直後、発災後に分かれるが、DMATの活動を参考に、情報発信レスキュー隊は発災直後100時間以内に被災地に緊急支援チームを送ることが目標の1つだ。チームを、被災地で情報を収集する「調査チーム」、調査チームの活動を現地でフォローする「現地本部」、調査チームの情報を整理し、ネットで公開する「後方支援チーム」に分け、被災地の情報をなるべく早くWebやTwitter、GIS(地理情報システム)などに落とし込んで公開する。ボランティア団体や官公庁に情報を提供することも視野に入れている。

テクノロジーではなく、インフォメーション

一方で、訓練により課題も多く浮き彫りになった。最も大きな問題は、人の少なさと情報を集めることの難しさだ。訓練当日は、新潟県中越沖地震をモデルに、石巻に同等の地震災害の発生を想定し、調査チームが被災地に開設された避難所を回り、情報を収集。これを現地本部チームが取りまとめ、後方支援チームが整理し発信するというものだった。現地では20人ほどが参加し、調査チームを5チームに分け、石巻市内を自転車で回って情報を収集して現地本部に伝えようとするが、まず情報そのものがうまく集まらない。もちろんシナリオの中で「電波が途絶える」ことや、「避難している人が情報を話してくれない」ことなどを想定し、情報を集めることの難しさを体験する意図もあったが、予想以上に情報収集に時間がかかった。現地本部も断片的な情報がさまざまなところから入ってくるため、情報を取りまとめることも難しかったという。結果として、情報発信も思うようにできなかった。

「感覚的には分かっていたが、情報を収集するのは技術的な議論だけでは難しい。本当に役に立つ情報はITでは集まらないという側面もある。情報は人についてくるので、まず人との関係を普段から構築することが重要」と斎藤氏は話す。今後は地域のキーマンとなる人とのネットワークを築くと同時に、地域ごとに賛同するメンバーを募集することも検討している。

情報支援レスキュー隊が最終的に目指すのは、被災直後におけるテクノロジー(技術)の提供ではなく、インフォメーション(情報)の提供だ。取り組みはまだ始まったばかりだが、そのニーズとポテンシャルは非常に高い。今後の活動に注目していきたい。

誌面情報 vol48の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方