2021/03/16

インタビュー

新型コロナウイルス感染拡大に伴うテレワーク普及とIT環境の変化が進む中で、企業のサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃が増加している。これに対し、個別企業でのセキュリティー対策だけでなく、業界としてサプライチェーンのサイバーセキュリティー強化に乗り出すなど新たな動きも見られる。今後のポストコロナにおける経済回復フェーズで想定されるサイバー環境と、企業が取り組むべきサイバーセキュリティー対策について、ITソリューション/コンサルティング事業を展開する日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(日本TCS)コグニティブビジネスオペレーション統括本部サイバーセキュリティ本部長の酒寄孝側氏に伺った。

セキュリティーガバナンスの弱さが狙われる

日本TCSコグニティブビジネスオペレーション統括本部サイバーセキュリティー本部長

――まず、日本の製造業を中心としたサイバーセキュリティーの概況について、専門家の立場から考えを聞かせてください。

日本の大手製造業は、多くの子会社を抱えています。製造のサプライチェーンはグループ内で構築されていることが多いですが、本社と子会社のセキュリティー対策レベルの差がかなり大きく、サプライチェーンにいる子会社が狙われ、そこから親会社にも影響を及ぼすケースが発生しています。仮に、親会社が強いセキュリティー対策を講じていても、子会社に対して、親会社と同レベルの環境を義務付けるといった、強いセキュリティーガバナンスが行われていないのが現状です。

グループセキュリティー規定を作り、それに基づいて監査をするといったことが、これまでの対策の中心でした。最近では、グループ会社向けのセキュリティーサービスも増えてきている印象ですが、あくまで子会社に「使ってもらう」というようなスタンスであり、サプライチェーン全体で統一感のとれたセキュリティー対策が講じられていないという印象は変わりません。

一方、海外の会社では、グループ会社を作らず、垂直統合したサプライチェーン各社に同じ対策を使わせるといったやり方をしています。その辺りが、日本と欧米の企業のサプライチェーンにおけるセキュリティーの強さの違いであると思っています。

1社のセキュリティーレベルにそれほど差はないと思いますが、グループ会社を含めたセキュリティーガバナンスの強さという観点では、日本と欧米の会社ではかなり差が大きいと思います。例えば、日本企業の海外現地法人でネットワークに侵入され、そこから営業秘密を盗まれるといった事例がここ数年でかなり増えていると感じています。

――ヒューマンエラーを狙うサイバー攻撃が増えているというような傾向もありますか。

技術的な脆弱(ぜいじゃく)性を狙った攻撃と人の脆弱性を狙った攻撃のどちらもありますが、最近では恐らく、人の脆弱性を狙った攻撃の方がやりやすいため、主流になっていると思います。昨今、サイバー攻撃の8、9割はフィッシングが関連しているといわれます。フィッシングによって侵入口を作り、そこから技術的な不正アクセスの手段を用いて侵入する方法が最近の主流です。

――そうすると人材教育・研修が対策として有効と考えられる。

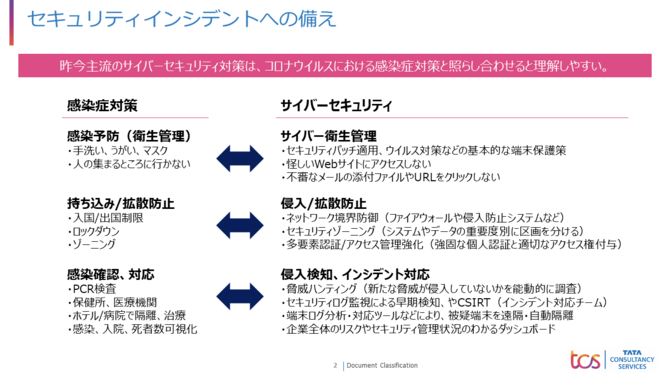

全方位でやらないといけませんが、脆弱性は、人が使う物に多く存在している傾向があるので、まずは人の教育が王道だと思います。「サイバー衛生管理」と呼ばれるもので、人の教育や、システム、端末、サーバーの脆弱性の管理。つまり、ウイルス対策ソフトや、パッチを当てるといった基礎的な対策です。「手洗い、うがい」をきちんとやりましょうというのが、サイバー衛生管理です。サイバーセキュリティーの基礎であり、最重要ポイントです。

組織によって役割分担が違いますが、一般的なやり方では情報セキュリティー部門がセキュリティー教育のプランを立てます。例えば、eラーニングで情報セキュリティートレーニングを行う場合、人事部門が持っている教育プラットフォーム上にeラーニングのコンテンツを載せて配信管理します。また、増えている脅威について定期的な注意喚起も行うと思いますが、それは情報システム部門が持っている内部ポータルに掲載をしたりします。人事部門や情報システム部門が連携しながら取り組んでいくイメージです。

強調したいことは、全社的な取り組みが必要だということです。情報セキュリティー部門だけの問題ではありません。新型コロナウイルスと同じように、一人一人が責任をもって取り組んでいく必要があります。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方