2018/03/09

防災・危機管理ニュース

旭化成不動産レジデンスは8日、「第7回 高経年マンション再生問題 メディア懇談会」を東京都新宿区の同社で開催。マンションが被災した際の再生手法や問題点について弁護士の戎正晴氏らが解説した。また同社が手がける2016年の熊本地震で被災したマンション建て替えの説明も行われた。

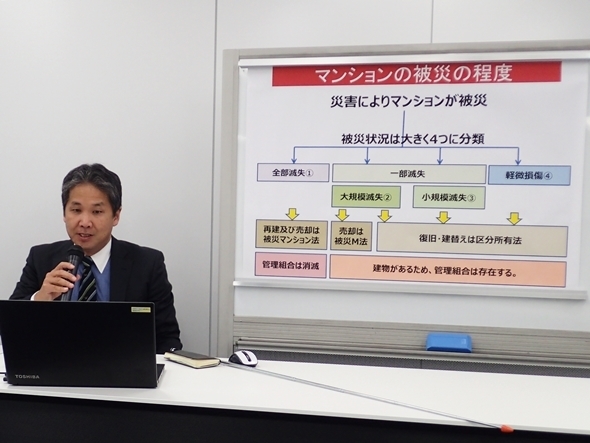

被災マンションをめぐる法律は主に区分所有法、被災マンション法、民法。マンションの被災程度は法律上「全部滅失」「大規模滅失」「小規模滅失」と構造に影響がないひび割れやタイルのはく離程度の軽微な「損傷」に分けられる。全部滅失は建物がなくなる以外に、修繕しても復旧不可能な状態。大規模滅失は建物の価格の半分を超える滅失の状態。小規模滅失は建物の価格の半分以下の滅失の状態。全部滅失と大規模滅失の間の判断は建物の状態が主となることから一級建築士や弁護士で行う。一方で大規模滅失と小規模滅失の判断は価格の評価が必要で不動産鑑定士が行う。多くの専門家が必要となること、さらにはり災証明上の全壊や半壊の判定と考え方が異なり、一般に理解しにくいこと、見た目だけで判断できないことなどが問題となっている。

さらにどの法律が適用されるのかもケースによって異なる。被災マンション法は政令で定める災害で、全部滅失で再建または土地を売却する場合、もしくは大規模滅失で取り壊して土地を売却する場合に適用される。大規模滅失でも復旧や建て替えは、小規模滅失や軽微な損傷同様に区分所有法の範囲内となる。

また全部滅失の場合は建物がなくなったと判断され、管理組合も消滅。土地は元の区分所有者の共有となる。被災マンション法は政令で定めた日から3年間適用。管理組合総会でなく敷地共有者等集会制度を使い、議決権の5分の4以上の賛成で再建もしくは土地売却の決議ができる。大規模滅失の場合は管理組合が機能しており、5分の4以上の賛成があれば建て替えができる。しかし、取り壊し敷地を売却する場合は政令が定められれば被災マンション法が適用され、しかも政令指定から1年以内に売却決議を行わねばならない。

戎氏は「実務上時間がかかるケースが多く、決議の期限が1年以内は短い」と指摘。被災程度の判定も建築士や不動産鑑定士など多くの専門家が必要で手間も費用もかかることや、被災マンション復興の手続きを熟知した人材が少ないことから、「『マンション再生士』といった、被災マンション復興の専門家が必要ではないか」と述べた。

旭化成不動産レジデンスは熊本市の被災マンション「上熊本ハイツ」(総戸数100戸)の建て替えを手がける。液状化で地盤が沈下し、5棟のうち2棟が傾くなど大規模滅失相当の被害があった。基本的に住民たちによる自主管理で自治会を通じたコミュニティができていたこと、国の「マンション管理適正化・再生推進事業」の交付金活用や、県庁所在地で土地利用の高度化が行われた場合に国から補助が出る「優良建築物等整備事業」の認定に熊本市が取り組むなど行政の支援も大きかったという。被災から約1年半の2017年9月24日には建て替え決議が成立した。

■関連記事「熊本市被災マンション、初の建て替え」

http://www.risktaisaku.com/articles/-/5001

(了)

リスク対策.com:斯波 祐介

- keyword

- マンション

- マンション建て替え

- 旭化成

- 旭化成不動産レジデンス

- 熊本地震

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方