2016/05/18

誌面情報 vol50

伝えるべきは、製品ではなくて知恵

東日本大震災の時に、避難所で寒さをしのぐためにアルミブランケットを羽織っている被災者を見た読者も多いだろう。

備蓄している自治体や企業は多い。アルミブランケットの原理は人体から発する放射熱を利用し、体の周囲の空気を暖め、その空気を閉じ込めることで寒さをしのぐことができるというものだ。しかし、2013年夏の隅田川花火大会がゲリラ豪雨で中止になった時に、このブランケットが誤用された。テレビで確認すると、びしょ濡れになった浴衣の上からブランケットを羽織ってしまっているのだ。着ているものが水にぬれていると、液体を気体に変化させる時に気化熱現象で体温を奪っていく。熱を奪われて下がった体温を、アルミブランケットがいくら放射しても体は暖かくならない。ブランケットそのものが暖かいわけではないからだ。その結果、避難した先の体育館でアルミブランケットを羽織った人が「寒い」と訴える事態が発生した。

あんどう氏は「水に濡れたら、乾いたものに着替えない限りどんな防災グッズを使っても暖かくならないという基本的なことを知らなくては、正しい対策はとれない。製品ではなく、知恵を伝えてほしい」と話す。

生活の言葉で防災を語ろう

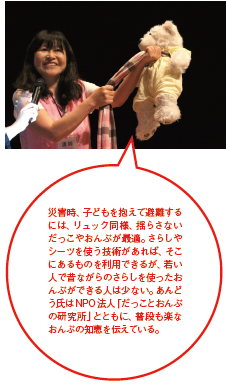

あんどう氏は「防災担当者は、防災の言葉で防災を語るのではなく、生活の言葉で防災を語ってほしい」とする。例えば、なぜ登山では荷物を運ぶためにリュックを背負うのか。これは、「荷物は体から離れて揺れると2倍重くなる」という慣性の法則と作用・反作用の法則に由来する。リュックを背負い、体に密着させて荷物の揺れを抑えることが、重い荷物を運ぶコツなのだ。では、私たちが通常利用しているカバンではどうだろうか。例えば肩掛けのカバンであれば、災害時に肩にかけたまま走ろうとすると、揺れによる反作用が働いて重く感じてしまう。いっそ洋服のなかにカバンごと入れて抱えこんでしまうなど、体に密着させることで荷物は軽くなる。このように、アウトドアを通じた生活の言葉で避難や防災を語るのがあんどう流だ。

「家族の安全が守られてこそ、企業の担当者は安心して会社に留まることができる。家庭を守れない人には、組織も守れない。想定外に対応するため、生活の知恵を伝えることが、日々の暮らしそのものを守ることにつながる」(あんどう氏)。思わず人に教えたくなるような防災の知恵を従業員に伝えることが、組織の防災意識を変えるきっかけになるのかもしれない。

| 日本トイレ研究所のWebサイトでも自分で作れる簡易トイレの作り方を公開しているので参考にしてほしい。 ■日本トイレ研究所「災害時に使えるトイレの作り方」 http://www.toilet.or.jp/dtinet/311/douga.htm |

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方