2015/11/25

誌面情報 vol52

台風18号の教訓を識者に聞く

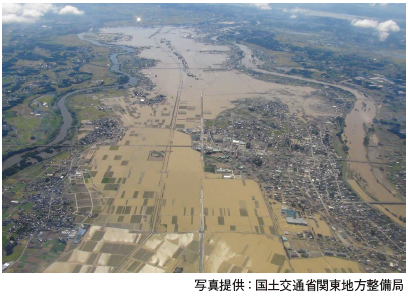

今年9月に常総市などを襲った台風18号による鬼怒川のはん濫。降雨量600mm以上という記録的な大雨に原因を求めるのはたやすいが、しかし鬼怒川はその文字が示すように古来から「鬼が怒るように」暴れる川であり、今回の事態は十分に「予測できた事態」であったといえる。行政は、住民は、今回の反省をどのよに今う後に生かさなければいけないのだろうか。そして私たちは今回の災害から何を学ばなければいけないのだろうか。識者3人に話を聞いた。

300年で20回の洪水が記録されていた

今回の水害で、堤防が決壊した原因は何だったのだろうか。

水害と土木建築に詳しい中央大学理工学部都市環境学科の山田正教授は「鬼怒川の堤防は、およそ一雨で300mm強の降雨量で設計されている。今回のように台風や長雨など、雨が降る原因が重なり、600mm以上の降雨量があれば、越水破堤するのは当然だ」と話す。

歴史をひもとくと、鬼怒川周辺では1700年代からこれまでの300年で20回ほどの洪水が記録されているという。

「まず、鬼怒川周辺は水害が歴史的にも多い場所だったと、行政も住民ももっと認識していなければいけなかった。堤防の補強などで、ここ30年ほどたまたま大丈夫だっただけで、安全だと錯覚してしまった」と語気を強める。

鬼怒川の流域界は図の赤い部分。北は栃木県日光市あたりを水源とし、ちょうどイチョウの葉のような形をしている。今回の水害では、台風18号に加えて東海地方を横切る台風17号が上空でぶつかり、鬼怒川の上流であるイチョウ葉の広がっている部分に、積乱雲が帯状に連なる「線状降水帯」が発生。

その大きさは東西200km、南北500km以上にもなり、日光市では9日午前0時から11日午後1時までの雨量が600mm以上に達したという。線状降水帯はその後、北に移動し、宮城県でも大雨を降らせた。この大雨が、常総市に大水害をもたらした。

しかし、一般の住民にとっては「600mmの大雨」と言ってもそれが何をもたらすのか、想像するのは難しいだろう。

山田氏は「地域によっても違うが、関東、東北、北海道までの地域では、150mmの雨が降れば山間部で地滑りなどを起こすと考えた方が良い。

250mmだとどこかで床下浸水が発生する。300mmを超すと、河川の上流から中流域にかけてどこかで堤防が切れる。

今回のような600mmクラスでなくても、例えば450mm降ったら相当危ないと考えていい。利根川水系の上流で300mm以上の雨が降ったら、東京の低平地などは危険水域に入ると考えてほしい」と話す。

東京は複合災害に備えよ

山田氏によると、東京が今後警戒すべきは地震と水害の複合災害だという。「例えば大地震で液状化が発生し、堤防が弱くなっている時に大雨や高潮が発生して堤防が決壊することは十分にあり得る。通常クラスの大雨や高潮でも、堤防が弱くなっていれば非常に危険だ」とする。

2007年に発生した新潟県中越沖地震では、実は地震の3日前に大規模な水害も発生していた。もしこの順番が逆であれば、その被害はさらに甚大なものになっただろう。「東京の場合、地震によって耐震補強が遅れている堤防が決壊する可能性も高い。東京は地震だけでなく、その後に発生する水害にも複合的に備えなくてはいけない」(山田氏)。

住民側も、ちょっとした工夫で水害に備えることもできる。例えば川から少し離れた場所であれば、家の周囲に50㎝ほどの植栽をすることで、水流が変わり家の土台から流される可能性が少なくなるという。一方、最近の戸建て住宅は気密性が高いため、水が押し寄せてくると浮いてしまって流されてしまうケースが多いという。

山田氏は「関東地方は昭和22年(1947年)のカスリーン台風以降、本格的な大雨が降っていない。これは歴史的に見れば運がいいだけだ。若い人たちには防災教育などを通じて、災害に対するマインドを持たせなければいけない」と防災教育の重要性ついて指摘している。

水害は河川だけの問題ではない

「水害が発生するのは河川や堤防だけの問題ではない。それと同じくらい、水源である上流域の『治山』が重要だ」と話すのは、公益財団法人えどがわ環境財団理事長などをつとめる土屋信行氏。

土屋氏は東京都建設局課長、江戸川区土木部長などを歴任し、ゼロメートル地帯の洪水の安全を図るため、2008年には「海抜ゼロメートル世界都市サミット」を開催するなど、幅広く防災に取り組んでいる。

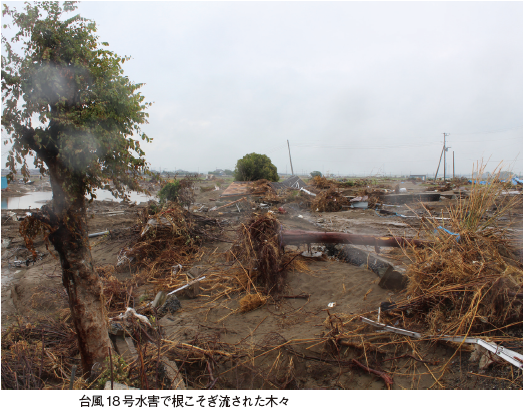

土屋氏が注目するのは、「洪水の色」だ。上流の山の手入れがどのくらい行き届いているかで、水害の規模が変わってくるという。間伐していない山では、木が大きくなりすぎて昼間でも足元が見えないほど太陽の光が届かなくなる。すると、本来木の根元に生えるはずの下草が生えず、雨のたびに土が削られ、最後には土が木の根をホールドできずに文字通り根こそぎ流されてしまう。

「今回の水害でも、木が根付きで流されていた。根付きで流されるということは、山で木が自立できていないということ。ちょっとした雨でも表土が流されるため、河川が真っ茶色になる。鬼怒川の堤防が決壊する前に利根川水系でつながっている荒川を見に行ったら、やはり真っ茶色だった」(土屋氏)。

水が茶色であるということは、水の中の砂の比重が大きいということ。これは堤防にとっては深刻な問題で、土砂がサンドブラストをかけるように堤防を削り取ってしまう。土砂混じりの水が堤防を削って決壊することを洗掘破堤といい、現在堤防決壊の原因で最も多いものの1つだという。さらに比重が重くなれば、それが小石も流すようになり、小石を含んだ水はさらに大きな石を運ぶようになる。それが大きくなったものが土石流だ。

土屋氏は「河川に茶色い水が流れるのは、治山ができていない証拠。日本は現在、第1次産業である林業を潰してしまったおかげで、洪水の危険性が増えていると思う。古来より、治水治山はセットで考えられていた」と指摘する。

自治体職員は特別警報の意味を理解してほしい

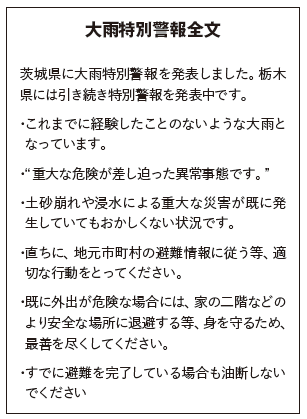

都庁出身の土屋氏が今回の水害で最も懸念しているのが、自治体職員の特別警報に対する感覚の鈍さだ。栃木県に大雨特別警報が発令されたのが、9月10日午前0時50分。茨城県に同報が発令されたのは9月10日の午前7時45分。茨城県に発令された内容は次の通り。

土屋氏は「気象庁という、気象予報を公務とする省庁がここまで踏み込んだ発表をしたことを非常に重く受け止めるべきだ」と訴える。常総市では、この警報を受けて結果として一部地域では避難指示が出ていたものの、鬼怒川が決壊した地点の三坂町・上三坂地区には決壊前に避難指示も避難勧告も出されず、避難指示が出たのは決壊した約20分後だった。

「特別警報は、ある意味で災害対策基本法を逸脱している。リスクを冒してまで、気象庁は警報を発令している。情報の読み方が分からないというのは、これほど恐ろしいものはない。自治体職員はこの警報の意味を理解し、今回の災害対応を反省して欲しい」(土屋氏)。

行政と住民はピッチャーとバッターの関係

今回の水害では、自治体の災害対応のまずさがさまざまな場面で露呈された。ハザードマップの浸水域に市役所を建設し、さらに非常用自家発電装置を地上に設置していたために水没。電力が途絶えた。気象庁から発せられる大雨特別警報への対応も遅れ、避難者は迅速に必要な行動を取ることができなかった。

神戸大学の室﨑益輝名誉教授は「自治体に危機管理の発想や大災害の経験を持った人が少なかったのが最も大きな問題。洪水対応の訓練をしていなかったり、広域応援の要請も迅速さを欠いていたり、行政対応のあり方が問われている」と手厳しい。

しかし、行政を責めるばかりでは事態は進展しない。自治体と住民は、災害に対しどのような関係を築かなくてはいけないのだろうか。

室﨑氏は「行政と住民はピッチャーとバッターの関係。行政は投げる球(警報など)の精度を上げていかなければいけないし、住民側もバッターの癖を読んで、来る球を見極めなけなければいけない」と話す。

一般的には、行政は「空振りを恐れず」警報を発令しなければいけない。しかし、それらすべてを住民側で必ず空振りしなければいけないというものではない。「本当に必要なのは自分の目で雨を見て判断すること。今回はピッチャーが悪いと思えば、その対策を自ら考えなければいけない」とする。

行政は完全ではない。むしろ、ファックスを見落としたり、経験不足で正しい判断ができなかったりと、「行政はミスを犯すもの」と考えた方が合理的な場合もある。自分や家族の命を守るために何が必要かは、やはり私たち住民一人ひとりが判断しなくてはならない問題なのだ。「本来であれば、ハザードマップはもらうものではなく、住民参加で作るもの。行政からの指示を待つのではなく、普段から災害については住民一人ひとりが把握していないといけない」(室﨑氏)。

一方で室﨑氏は、災害に対して社会ももっと許容しなければいけないとする。日本では、例えば明日大きな台風が発生すると分かっていても、次の日を会社の公休扱いにしたり、公共交通機関を全面ストップさせたりといった対策を取ることはまだ少ない。

「3.11の時、私は台湾にいた。台湾では東日本大震災による津波の影響を懸念し、昼には全ての会社が休みになり、電車も全て止めた。それを認める風土ができている。日本人は真面目なため、みんな会社を休めない、避難したくないとの心理が根底にあるのでは」(室﨑氏)。

学生ボランティアの交通費を近隣の自治体は無料にするべき

「近隣の自治体は被災地に入る学生ボランティアの交通費をすべて無料にするべき。近隣の大学生のうち、100人に1人がボランティアとして参加すれば、のべ数千人のボランティアが確保でき、ボランティア不足を解消できる」(室﨑氏)。

実はこれはボランティアの支援文化を創るうえで重要だ。首都直下地震が発生し、東京都が壊滅的な打撃を受ければ栃木県や茨城県からの支援が必要になる。その時に助け合うためにも、今回のように東京から車で1時間ほどの圏内で発生した災害であれば、東京都はじめ周辺自治体はもっと積極的に支援に乗り出さなくてはいけないという。

室﨑氏は「周辺に困っている人がいれば、もっと本格的な支援をしてあげるべきだ。口先だけの共助では、大災害が発生した時に本当に助けてもらえるかどうかわからない。せめて学生ボランティアに対しては、大学も行政ももっと支援してあげればよかったと思う」としている。

(了)

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方