2013/09/25

ニュープロダクツ

東日本大震災を機に、長周期地震動による影響を懸念する声が高くなっている。政府の地震調査研究推進本部の委員会でも、

従来は地震の発生確率だけを出していたものが、最近になって長周期地震動予測地図を出すまでに至っており、その関心の高さを示している。そこには、長周期地震動が与える影響の大きさが関係している。長周期地震動は、かなり大きな揺れを伴うことが分かっており、石油備蓄タンクなどでは中の液体が揺れることによってタンクが壊れたり火災が生じることも懸念されている。また、建物内の大型機器に与える影響もかなり大きく、安全対策上からも早急の見直しが叫ばれている。

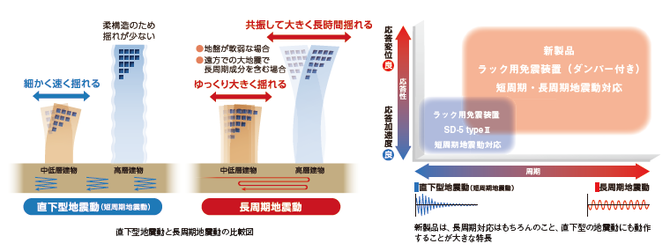

地震には、直下型地震の震動のように、速く細かい揺れを起こす「短周期地震動」大きなプレート型地震と、によって発生し、ゆっくりと大きな揺れが特徴の「長周期地震動」がある。東日本大震災以前は、短周期地震動に対する免震対策を主流としていたため、3.11以降、急激に注目されることになった長周期地震動への対策が、現在の急務となっている。

免震装置や雷害対策製品など、多くの安全対策製品を開発している昭電では、このたび従来型の免震装置では対応しきれない長周期地震動対応の免震装置を開発した。

早急な対応が求められる長周期地震動対策

免震装置として、同社には従来よりSD-5typeⅡがラインアップされているが、直下型の地震に対応した短周期型対応であるため、長周期地震動対策では優れた効果が発揮できない恐れがあった(村井氏)。

地震波の場合、周波数成分によって「細かい振動」「ゆっくりした地か震動」かの違いがある。当然、それによる揺れ方も違ってくることになり、建物や内部の機器などに対する影響も異なってくる。

通常の地震の多くは直下型地震で、周期的には細かい震動が特徴だ。この短周期地震動に対応した免震装置がSD-5typeⅡで、装置の上に乗せたサーバ機器などを地震などの揺れから保護している。

ところが最近になって、長周期地震動に対する対策相談が増えており、従来の短周期地震動用の免震装置では対応できないことに頭を悩ませていた。たとえば高層ビルなどで発生する長周期地震動では、従来型の免震装置がカバーできる許容範囲以上の、かなり大きな揺れがサーバ機器などに襲いかかることも予想される。

このように、多大な被害が想定される長周期地震動への対策を進めるに当たって、同社ではまったく新しい考え方に立った製品の開発に乗り出したという。

「従来のSD-5typeⅡを免震装置として導入した場合、短周期対応のため、比較的細かい振動に対する免震効果は期待できますが、基本的に免震装置は固有周期が長いところにあるので、長周期と同じ周期に合致した場合、共振してしまい、かなり変形が出てしまいます」(村井氏)というように、ストロークが限られている免震装置では、このような許容範囲以上の変形があった場合、衝撃を機器に与えてしまったり、変位をオーバーして破損を生じる場合が考えられるという。

しかも、免震装置上で揺れている機器に慣性力が働き、振り子のように揺れが続くうちに揺れがさらに大きくなってしまうという問題点も浮かび上がっている。

政府としても長周期地震動を問題視する中、同社としては、長周期地震動に対応した製品の開発に早期から取り組みを開始していた。ダンパーを内蔵して大きな揺れにも対応 長周期地震動に対応した免震装置は、長周期地震動だけではなく、短周期の地震動にも対応しなければならない。したがって、長周期の場合と短周期の場合で、免震装置の動作がそれぞれ異なるような機構を採用している。

下図からもわかるように、従来の短周期地震動対応は、主に直下型地震動を対象とし、かつ免震性能を重視した形で応答加速度値を小さく抑え、限られた周期帯に絞ってカバーしていた。しかし、新たに開発した免震装置の場合は、周期帯域を広げた形でかつ応答変位も抑えられることで、従来品と比べカバーできるエリアが広くなっており、長周期対応はもちろんのこと、直下型の地震動にも動作することが大きな特長だ。

揺れを抑える機構は、埼玉大学と共同開発した摩擦ダンパーデバイスを採用。摩擦ダンパーデバイスは、回転摩擦によって抵抗を持たせ、熱エネルギーに変換させることで減衰させる機構のこと。しかも、摩擦の抵抗値を設定することによって、ある一定以上の水平力が加わった場合にのみ動作するという仕組みが構築でき、しきい値以下の水平力の場合は動作しないという構造で、短・長周期地震動の両方の対応を実現している。

オフィス内の安全を守るキャストップと雷害対策製品

同社では、免震装置以外にも、各種安全対策製品を多数開発している。

特に、複合機やプリンタなどのOA機器のキャスターに装着して、地震の時にも移動を抑止する「キャストップ」は、本体を動かすことなく装着できる簡便さと、時にも実証された安全3.11性で、高い評価を得ている。

また、近年の異常気象などによって引き起こされる雷によるOA機器などへのサージ被害を防止する「雷害対策製品」も注目され、BCPを推進する企業などへの導入が進んでいるという。

BCP意識の向上で導入が拡大

同社が提供する、さまざまな安全対策製品は、現状より安全性を高める意味合いから、BCP構築を推進するユーザーへの導入が年々増加している。

既存の短周期地震動対応のSD-5typeⅡは、東日本大震災をはさんで需要が急伸しており、年を追うごとに販売数も増加している。さらに顕著なのは、キャストップシリーズで、3年間で数十倍の伸びを示すほどに増大している。これらは、BCPに対する意識が急速に向上していることの証と見られる。

同社は、10月2日(水)∼4日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される危機管理産業展(RISCON TOKYO)2013に出展し、新製品の短周期・長周期地震動対応免震装置の紹介とオフィスの地震対策の方法についてブース内プレゼンテーションを予定している。

【お問い合わせ】

株式会社昭電

〒130-8543 東京都墨田区太平4-3-8

TEL:03-5819-8373 URL:http://www.sdn.co.jp/

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方