2022/08/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

雨の降り方

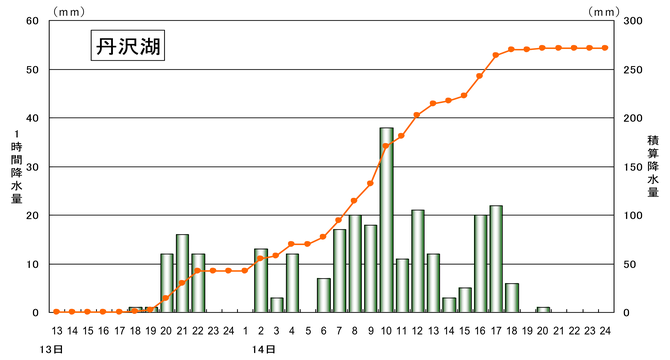

この熱帯低気圧の接近・通過に伴い、丹沢山地において雨がどのような降り方をしたのかを見よう。図5に示すのは、事故現場に近い丹沢湖畔にあるアメダス観測所における降水量の経過である。

丹沢山地で雨らしい雨が降り始めたのは、熱帯低気圧が東海道沖に進んだ8月13日の夕刻である。アメダス丹沢湖観測所では、13日の夜には1時間に10ミリメートル以上のやや強い雨になった。夜間は止み間もあったが、熱帯低気圧が東京湾のすぐ南に達した14日の朝からは1時間に20ミリメートル位の強さになった。

14日8時には、前日からの積算降水量が100ミリメートルを突破した。程なくして、キャンパーたちが居残っていた玄倉川の中州は水没した。

14日10時には、前1時間降水量が38ミリメートルに達し、降雨のピークを迎えた。そして11時38分、胸まで水につかりながらも何とか持ちこたえていたキャンパーたちが、次々と激流に飲み込まれて行った。12時には積算降水量が200ミリメートルを突破した。

アメダス丹沢湖観測所では、14日の夕方まで強い雨が降っていたが、熱帯低気圧が関東地方の内陸へ進んだ14日夜になって雨は止んだ。前日からの総降水量は271ミリメートルであった。

この熱帯低気圧に伴う降水量が最も多かったのは、実は丹沢山地ではなく、群馬県や埼玉県など、関東西部の内陸山沿いの地域であった。たとえば、埼玉県秩父市(当時は測候所があった)では、総降水量が448.5ミリメートルに達した。

秩父における降水量の経過を図6に示す。縦軸のスケールを図5の60%に縮めていることに留意されたい。降水の開始・終了の時刻は丹沢湖と大体同じだが、止み間がなく、降水のピークが後ろにずれていることが分かる。積算降水量が100ミリメートルを突破したのは丹沢湖より3時間早い14日5時、200ミリメートルを突破したのは丹沢湖より1時間早い14日11時であった。その後も積算降水量は増え続け、14日15時には300ミリメートルを突破、18時には400ミリメートルを突破した。降水のピークは14日の夕方で、18時までの1時間に61.5ミリメートルの非常に激しい雨が観測された。

この大雨により、埼玉県と群馬県では、死者1名、負傷者6名、住家被害は3736棟に達した。住家被害の棟数は、神奈川県(132棟)よりはるかに多かった。

歴代順位

次に、この熱帯低気圧に伴う大雨がどれぐらい顕著なものであったのかを考察してみる。表1に、丹沢湖と秩父における日降水量の上位10事例とその要因を示す。統計年数は、丹沢湖が46年(1976~2022)、秩父は96年(1926~2022)である。

アメダス丹沢湖観測所で記録された1999年8月14日の日降水量は229ミリメートルだが、この値は同観測所の順位統計では10位に届かず、表1に登場していない(実際の順位は第20位)。8月に限定した順位でやっと第9位に顔を出す程度の大雨であった。

秩父では、1999年8月14日の日降水量が394ミリメートルに達した(表1では赤表示とした)。これは、同観測所の順位統計では歴代4位、8月の日降水量としては歴代1位の記録になっている。

表1では、台風(熱帯低気圧を含む)を主因とする事例を淡青色で網掛けしてみた。すると、ほとんどの事例に網掛けが施される結果になった。太平洋に近い丹沢湖では、前線によるものが一部見られるが、西側に山のある内陸の秩父では、1~10位のすべての事例が、台風もしくは熱帯低気圧に起因している。

こうして見ると、両地点とも、日降水量が歴代順位の上位に並ぶような大雨は、台風によるものが圧倒的に多いことが分かる。西日本の各地点について同様の表を作ると、梅雨前線豪雨の事例が顔を出すのだが、関東地方ではそれが少ない。関東地方に記録的な日降水量をもたらすものは、何と言っても台風なのである。特に、関東西部の山沿いの地域は、その傾向が顕著である。

台風による関東地方の大雨は、関東地方の地形が大いに関係している。関東地方は、南側と東側が海に面し、北側と西側に山がある。関東地方にやって来る台風は、南西方向から近づくことが多いが、接近しつつある間、関東地方には東や南の海上から高温多湿の空気が運ばれ、それが北側や西側の山地にぶつかって多量の雨となる。台風が近づく時、関東地方には海上から侵入する暖湿気を遮るものがなく、北側と西側には水蒸気を効率よく雨に変える山地地形がある。

このようなわけで、関東地方は、台風による大雨に関して、地形的に不利な条件が整っている。台風が接近する間は雨が降り続き、台風中心が関東の北東側に進むと、陸から海へ吹き出す風向に変わるので雨は弱まる。降雨の継続時間と降水量は、台風の大きさと移動速度、強さ(風速)、流入する暖湿気に含まれる水蒸気量などによって変わることになる。

左カーブ

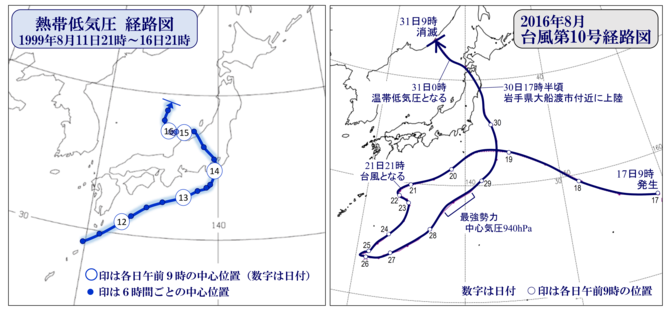

ここで、1999年8月14日の熱帯低気圧の経路に着目してみる。図7(左)に経路図を示す。この熱帯低気圧は、8月11日21時に奄美大島付近で発生した後、東北東へ進んだ。13日21時に伊豆半島の南海上に達した頃から動きが遅くなり、左にカーブして、北へ進み始めた。丹沢山地で雨が強くなったのは、この頃からである。

熱帯低気圧は、14日9時には東京湾のすぐ南に達し、その後東京湾に入り、15時頃横浜沖を通過し、16時頃東京付近に上陸した。上陸後は北西に針路をとり、埼玉県、群馬県、長野県、新潟県を経て、15日3時には日本海へ出た。その後はゆっくり西へ進み、15日から16日にかけて能登半島付近で足踏みした後、16日9時以降は北上に転じ、17日3時に日本海中部で消滅した。

この熱帯低気圧の経路の特徴を一言で言えば、左カーブを切ったことである。通常、台風や熱帯低気圧は、太平洋高気圧の西の縁に沿って進むので、その経路は右カーブを描くものが多い。しかるに、中には逆に左カーブを切るものがある。あえて通常とは異なる経路をたどるのには、それなりの理由がある。この事例についてそれを簡潔に説明するのは難しいが、熱帯低気圧の移動を支配する流れの作用中心が西日本の上空にあり、熱帯低気圧はそれに引き寄せられた、とでも言おうか。

この熱帯低気圧は、規模が大きいわけでもないのに、約1日にわたって関東地方に強い雨を降らせた。その一因として、熱帯低気圧が関東付近で左カーブを切ったことが考えられる。この結果、熱帯低気圧が関東付近にとどまる時間が長くなるとともに、南東海上から暖湿気が関東地方に持ち運ばれ続け、それが関東西部の山地に衝突して降雨が続く状態が作られてしまった。熱帯低気圧が左カーブを切らずに、関東沖をすんなりと北東方向に通過していれば、状況は異なっていたであろう。

近年、左カーブの経路をたどった台風としては、北海道と岩手県に記録的な大雨を降らせ、甚大な被害をもたらした2016年の台風第10号が記憶に新しい。その経路図を図7(右)に示す。この台風は、日本の南海上を左カーブして1回転した後、関東の東海上を左カーブしながら北上し、岩手県に上陸した。左カーブを切ることにより、台風の東側をまわる暖湿気流が長時間にわたって同じ地域に吹きつける結果となった。この台風の場合も、台風の移動を引き付ける作用中心が日本海にあり、台風はそれに引き寄せられるような経路をたどった。

おわりに

左カーブを切る台風は、数は多くないものの、たまに見られる。そのような台風を「迷走台風」と呼ぶ向きもあるが、その表現は適切でない。台風進路について固定観念にとらわれている人にはそのように見えても、台風の移動は厳然とした物理法則のなせるわざであり、台風が「迷走」することはあり得ない。

玄倉川水難事故が発生した当時、台風の強度に達しない熱帯低気圧(TD)は「弱い熱帯低気圧」と呼ばれていた。しかし、この事例のように、TDの中には大雨を降らせるものがあり、この名称は防災上好ましくないとして、翌年から、単に「熱帯低気圧」と呼ぶことに変更された。

それまで使用していた「弱い熱帯低気圧」は、専門用語のTropical Depression(熱帯性の低圧部位という意味)に充てられた和名であり、「弱い」は形容詞でなく、「弱い熱帯低気圧」で1つの名詞であった。しかし、それを知らない人には、「弱い」が形容詞であるかのように聞こえることから、誤解を生む原因となった。「強い熱帯低気圧」には「台風」という名称があったが、「弱い熱帯低気圧」に対する適切な呼称が考案されなかったのは不幸であった。しかし、ネーミングに問題があったとしても、我々は自然現象に対して謙虚でなければならない。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方