2013/05/02

防災・危機管理ニュース

インターリスクレポートより

インフルエンザA(H7N9)情報【第3号】 2013年4月26日

インターリスク上海 コンサルティング部 マネージャー 藤田 亮

インターリスク上海 コンサルティング部 コンサルタント 間仁田 聡

インターリスクレポートは、MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティング会社であるインターリスク総研が、企業を取り巻く様々なリスクについてご提供するリスク情報誌です。

| ■本稿では、中国各地で感染者数、死亡者数が増大している鳥インフルエンザA(H7N9)について、今後、ヒト-ヒト感染が始まった場合の日系現地企業が検討すべき対応について解説する。 |

1.鳥インフルエンザA(H7N9)の拡大状況(4月24日時点)

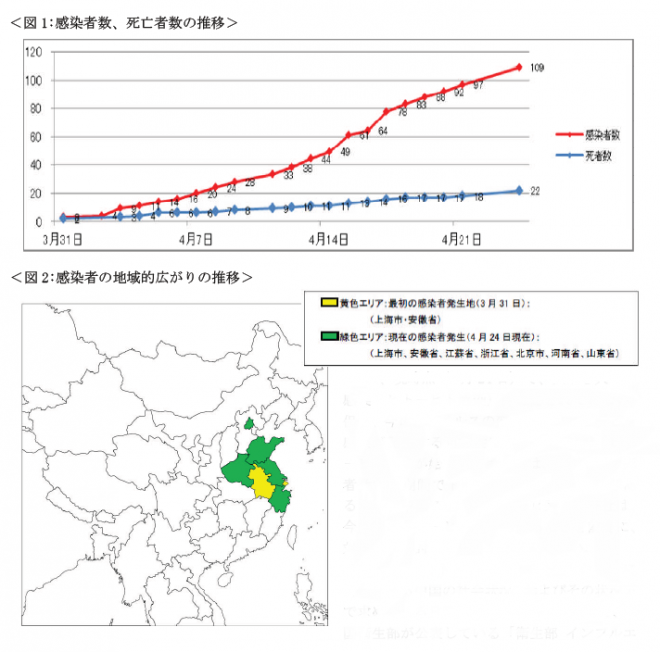

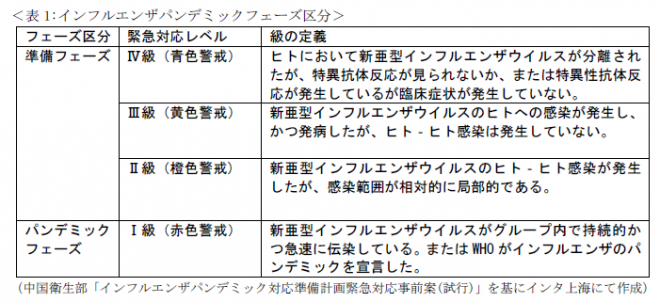

3月31日に中国政府が「上海市および安徽省で3人が『H7N9型』鳥インフルエンザウイルス(以下、鳥インフルエンザA(H7N9))に感染し、そのうち2人が死亡した」との発表を行って以来、感染者および死亡者は着実に増加している(図1)。政府発表から20日余りが経った4月24日時点で、感染者は109名、うち死者数は22名となっている。また、感染者の発生地域は、当初の1直轄市・1省から、2直轄市・5省に拡大している(図2)。

なお、現時点(4月24日)で、人から人への感染(ヒト-ヒト感染)は確認されていない。但し、今後、ウイルスの変異によりヒト-ヒト感染が発生する可能性は否定できない(※1)。ヒト-ヒト感染が始まった場合には、感染者数・死者数が短期間で飛躍的に増加する可能性があるため、中国に進出している日系企業各社は、今から、ヒト‐ヒト感染が起ることを前提に、対応策を検討しておくことが望ましい。次章では、ヒト‐ヒト感染が発生した場合に想定される中国の社会状況、およびその状況下で求められる日系現地企業の対策について、中国衛生部が公表している「衛生部インフルエンザパンデミック対応準備計画・緊急対応事前案(試行)(2005年9月発行)を参考に解説する。

※1 4月20日、国立感染症研究所は、「H7N9型は人に感染しやすいタイプとなっており、パンデミック(世界的大流行)を起こす可能性は否定できない」としている。

2.ヒト-ヒト感染発生後の中国における社会状況について

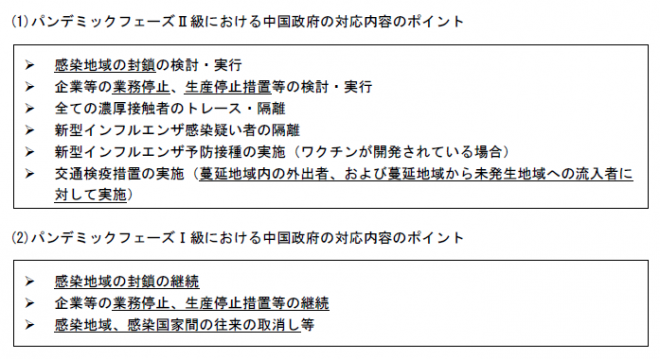

「衛生部インフルエンザパンデミック対応準備計画・緊急対応事前案(試行)」をもとに、中国におけるインフルエンザの拡大状況を把握する指標をまとめたものが、「インフルエンザパンデミックフェーズ区分(※2)」(表1)である。現状、上海市では、Ⅰ級(赤色警戒:危険度高)~Ⅳ級(青色警戒:危険度低)までの4段階のうち、Ⅲ級となっているが、仮にヒト―ヒト感染が発生した場合にはⅡ級に移行するとみられる。

また、今後、我々が直面する可能性のあるⅡ級およびⅠ級においては、中国政府機関は以下のような対応を取る可能性がある。

※2 当該区分は、中国衛生部が公表している「インフルエンザパンデミック対応準備計画緊急対応事前案(試行)」において示されている。

(注:パンデミックフェーズⅠ級では、濃厚接触者のトレース・隔離等が対応内容に含まれていないが、これは既にこれらの対策が現実的に実施不可能なほど流行が広まっているためと推測される)

3.ヒト-ヒト感染発生後の企業対応について

ヒト‐ヒト感染が発生した後(=Ⅱ級に移行した場合)、日系現地法人各企業は、どのように対処すればよいのだろうか。まずは、前章で示した中国政府機関が取るであろう対応内容を参考にしつつ、Ⅱ級さらにはⅠ級となった場合の中国社会の状況をより明確にイメージしたうえで、自社の対応内容を検討しておくことが重要である。以下に、弊社で考えるワーストシナリオにおける検討事項を例示するので参考にしてほしい。

(例)

自社の入居ビル内で感染者が出た場合、ビル全体が一定期間に亘り閉鎖される可能性がある。

⇒代替的な業務遂行場所の確保の検討が必要?

自社内で感染者が出た場合には、感染者だけでなく、濃厚接触者(周囲の従業員等)も一定期間に亘り隔離される可能性がある。

⇒代替要員の確保の検討が必要?

統轄会社や生産拠点で感染者が出た場合には、本社業務の停止や生産拠点の閉鎖が命令される可能性がある。

⇒本社業務の他拠点への移管/バックアップ、生産の他工場への移管/バックアップ等の確保の検討が必要?

蔓延地域から他地域への人の移動が制限される可能性がある。

⇒蔓延地域となる前に速やかな退避指示の手順の検討が必要?

また、シナリオの軽重に関わらず、次の2つの視点から最低限の対応を行うことが重要である。

従業員の生命を守るための各種の感染防護対応をどうするかビジネスへの悪影響を出来る限り小さくするための業務遂行体制をどうするか

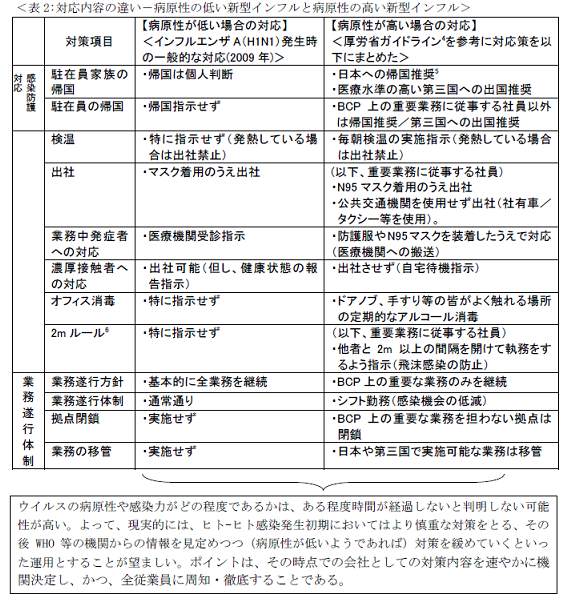

なお、感染防護対応および業務遂行体制を具体的にどのような内容で行うかは、ヒト‐ヒト感染の能力を獲得した後のウイルス(「変異後のウイルス」と呼ぶ)の「病原性」および「感染力(=感染者一人が新たに何人に感染させているか)」に即して検討することが望まれる(※3)。現状では、変異後のウイルスの病原性および感染力は未知であるため、参考として、以下に病原性の低い新型インフルエンザおよび病原性の高い新型インフルエンザの場合の対応をまとめた(表2)。今般の鳥インフルエンザA(H7N9)がヒト‐ヒト感染可能なウイルスに変異した際の対応の参考とされたい。

※3 変異後のウイルスの病原性および致死率に関しては、WHOフェーズ4の宣言以降、WHOによる記者会見等により何らかの発表がなされる可能性が高いため、企業はこれを参考に適切な対応策を選択することが望まれる。

※4 「事業場・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン(厚生労働省)」は、高い病原性の新型インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1がヒト‐ヒト感染した場合の新型インフルエンザ等)への事業者の対応を記載している。

※5 帰国推奨/出国推奨の対象者は、未感染者であることが前提である。

※6 2mルールとは、厚生労働省「事業場・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」のなかで示されているもので、咳・くしゃみ等による飛沫感染を防ぐために、2m程度の対人距離を保持しつつ業務などを行うルールのことである。

【お問い合わせ】

インターリスク上海 コンサルティング部

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第二部

TEL 03-5296-8944

※ 本誌は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。

転載元:株式会社インターリスク総研 InterRisk Report No.13-012

- keyword

- 感染症・労働災害

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方