【寄稿】命を守れたかもしれない5時間

「川の防災情報」を活用せよ!

秋月 雅史

1963年7月生まれ。1989年日本アイ・ビー・エム入社。IT業界で災害対策システム・無停止システムの構築、セキュリティ体制構築などの経験を積み、2011年から「想定外の起こらないBCP」を提唱。その概念を更に推し進めて、2013年からはCOPを活用した「危機管理の自動化」を提唱し、企業向けBCPコンサルティングを行っている。

2018/08/08

平成30年7月豪雨と大阪北部地震

秋月 雅史

1963年7月生まれ。1989年日本アイ・ビー・エム入社。IT業界で災害対策システム・無停止システムの構築、セキュリティ体制構築などの経験を積み、2011年から「想定外の起こらないBCP」を提唱。その概念を更に推し進めて、2013年からはCOPを活用した「危機管理の自動化」を提唱し、企業向けBCPコンサルティングを行っている。

激甚災害指定を受けた「平成30年7月豪雨」にて被害を受けられたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りいたします。

筆者は子供時代の10年間を倉敷市で過ごしました。真備地区から数キロしか離れていない鶴の浦という地域に住み、高梁川を毎日眺めて小学校に登校していました。そのため、今回の倉敷市真備町の洪水は、他人事には思えませんでした。

よく言われるように、岡山は自然災害が少ない土地です。しかしながらこのたびの豪雨で氾濫した小田川は、歴史的に小規模な氾濫を繰り返してきたことが記録に残っています。

氾濫の歴史がわかっていながら、なぜこれほどの犠牲者がでてしまったのか?と思うと残念でなりません。

先日、国土交通省に残っている小田川の水位変化のデータを見ていて、「もしかすると命を救う余裕が5時間ほどあったのではないか?」ということに気づきました。

この方法は、河川に氾濫危険が迫ったときの一般的な避難方法になると考えたので、本稿を書いた次第です。

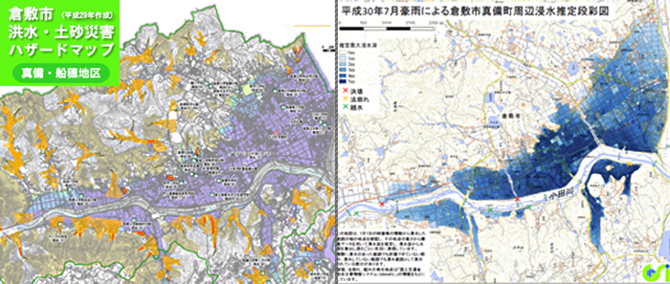

倉敷市では、各水系で発生しうる災害リスクに対して、各種のハザードマップを発表しています。

■ハザードマップ(倉敷市防災危機管理室)

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/1870.htm

中でも河川氾濫が発生した真備町のハザードマップは、実際の水没エリアと比較すると、ほぼ予測が正しかったことが判明しました。

ご覧の通り、予測エリアと水没エリアがほぼ重なっています。そしてこのエリアは、ウィキペディアによれば、それほど遠くない過去に数回の河川氾濫が起こっています。

歴史の経験と正確極まりないハザードマップがあったにもかかわらず、死者61名(2018年7月25日現在)を出してしまったのです。

では、真備町の住人のみなさんが助かる方法はなかったのでしょうか?

方法はあります。私は、河川の氾濫危険が迫ったときに命を救える方法が、たったひとつだけあると考えています。

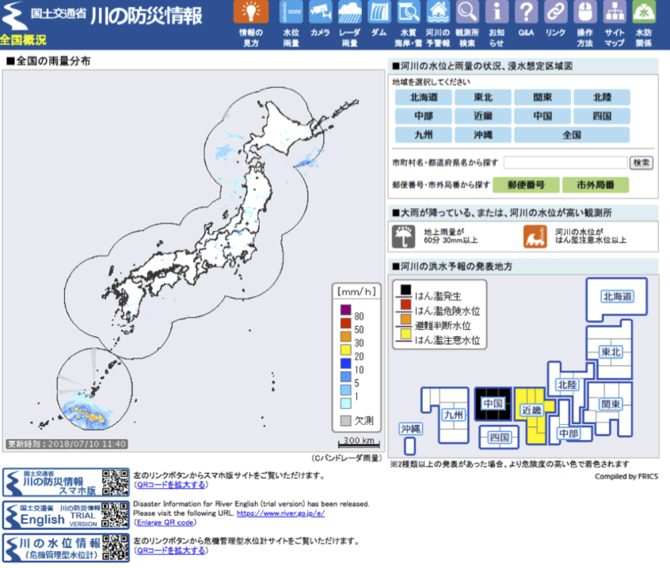

みなさまは国土交通省が運営している「川の防災情報」というホームページをごぞんじでしょうか?

トップページには左側に現在の降雨状況、右下には日本の模式図が表示され、地方ごとに彩色されています。それぞれの色は洪水予報のレベルを表しており、たとえば黒は河川氾濫が発生した地域があることを表しています。

個別の河川の状態も表示できます。

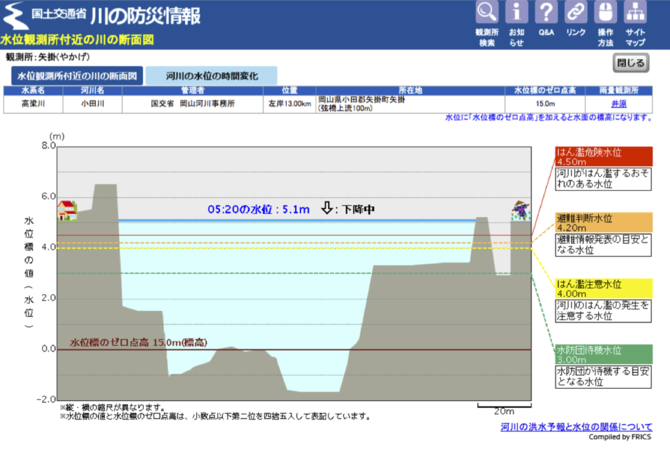

このような断面図で、水位の状況がわかりやすく表示されます。このスクリーンショットを撮ったときは、氾濫が発生してしばらく時間が経ち、水位が下がり始めたときのものです。

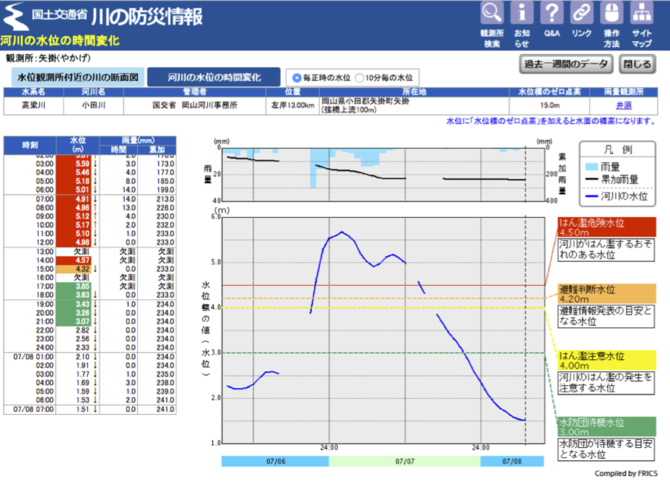

水位の変化は、グラフで見ると変化がよりわかりやすいです。

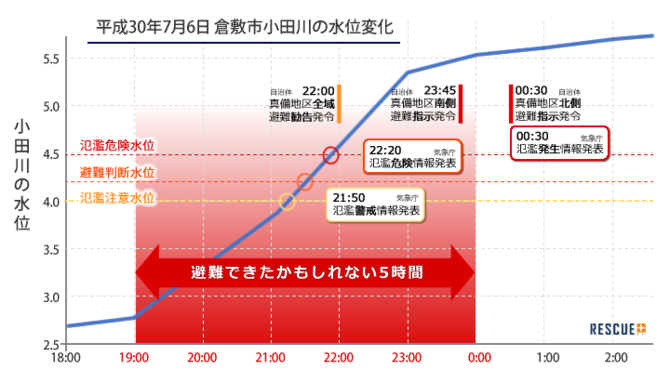

たとえば、今回の氾濫をもたらした小田川の水位変化は、実際はこのようでした。グラフは、7月6日24時を過ぎたあたりで氾濫危険水位を大きく超えて、このあたりで氾濫が始まったことを示しています。

このグラフは、データの欠測があったため飛び飛びになっています。そこで私は、欠測となっている値を前後の中間になるように推定したうえで、水位が急に上がりだした7月6日19時頃から氾濫が始めった同日夜半までをグラフ化してみました。

それが次の図です。この図には、気象庁が発表した洪水予報と、自治体である倉敷市が発表した避難情報もマッピングしてあります。この図を見ると、今回の氾濫に至った時間経緯がわかります。

自治体は河川の水位という「結果」を確認して避難情報を出します。そのため、今回のケースでも、倉敷市は「氾濫危険情報」を確認して、避難指示を発令しています。

このケースでは、不幸にして真備町北側地区に避難指示が発令されたのは、氾濫が確認されるわずか4分前でした

■「避難指示、決壊把握4分前 西日本豪雨で倉敷真備町」(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018071001002377.html

この事実は、自治体の避難情報を待っていては、「逃げ切れない=命に危険が及ぶことがある」ということを示しています。では、氾濫危険は事前に察知できないのでしょうか?

このグラフの19時からの、線の傾きに注意してください。この場合ではほぼ直線のグラフになっており、「このまま降り続くと23時ぐらいに水位ははん濫危険水位を超えて5mになるかもしれない」という推測が可能です。

われわれ一般人が手にできる情報はこれだけです。つまり「川の防災情報」で水位変化のグラフを観察して、このままだとxx時頃に氾濫する可能性がある、と判断するしか方法はありません。

このグラフを見ると、5時間ほど避難できる余裕があったのではないか?と慚愧の念に囚われます(私自身、小田川の水位変化のグラフを見たのは、氾濫発生のニュースを知ってからでした)。

後に倉敷市長が「水位計があれば違った」という旨を発言していますが、なぜ国土交通省の情報を使わなかったのか。倉敷市の災害対策本部はどこから情報を入手していたのか。疑問を覚えます。

■小田川の支流、水位計なし 倉敷市長「あれば違った」(朝日新聞)

https://www.asahi.com/articles/ASL7P5J3LL7PPTIL01G.html

以下、河川氾濫から命を守る方法を簡単にまとめます。

最後に、河川氾濫で亡くなる方が、日本でこれ以上増えないことを祈ります。

(了)

「BCPのSOS」

第三者の目線でBCP診断をする「セカンドオピニオンサービス」

http://bcpsos.rescueplus.jp/

平成30年7月豪雨と大阪北部地震の他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方