2013/06/21

防災・危機管理ニュース

リスクマネジメント最前線より

2013年6月9日、東京大学の平林由希子准教授をはじめとする研究チームが「地球温暖化による世界の洪水リスクの見通し」を、英科学雑誌「Nature Climate Change」に発表した。論文では、2100年までの世界の洪水リスクの変化を推計し、地球温暖化が進んだ場合、アジア・アフリカの温潤地域での洪水リスクが、他の地域と比べ特に大きくなるとしている。また、2013年に入り企業活動への影響が顕著となっている欧州中部での洪水を鑑みれば、事業所での水害への備えの再確認が不可欠である。

本稿では、地球温暖化や気候変動に関する研究から、降水量や大雨の頻度についての将来の傾向を俯瞰する。また、2013年は、梅雨入り後の降水量が少なく「空梅雨」といわれているが、同様の気候下での過去の災害事例等を示すとともに、今後の水害対策において「自助」「共助」が重要となる背景を示す。最後に、水害への事前対策、水害発生時の行動のポイントを述べる。

1.地球温暖化と集中豪雨の関係

(1)集中豪雨の発生頻度の高まり

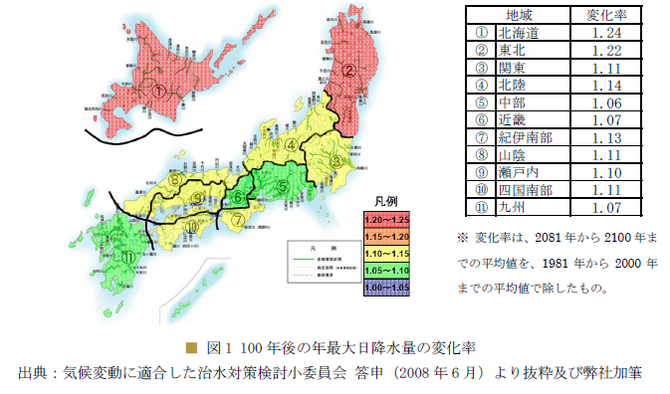

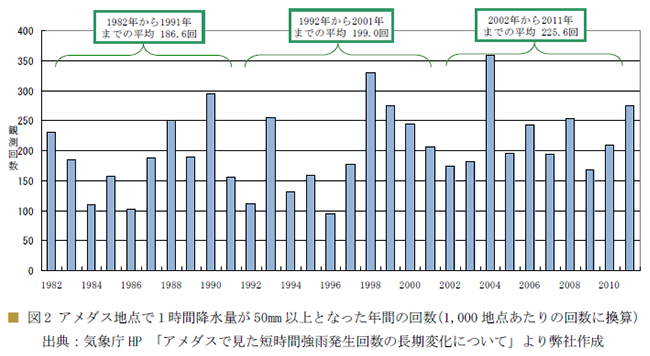

地球温暖化による降水量への影響に関する研究は、国土交通省、気象庁、文部科学省などで広く行われており、日本における大雨の発生数の増加傾向には、地球温暖化が影響している可能性が指摘されている。今後、地球温暖化が進行した場合には、大雨の発生数も増加すると予測されている(図1)また、。1時間の降水量が50mm以上の短時間強雨の発生回数も増加する傾向にある(図2)。このように、将来の気候変動の予測、過去の降水量データの分析のいずれも、大雨や集中豪雨の発生頻度が高まることを示唆している。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方