育児・介護休業法の改正による職場環境整備の必要性

人手不足が深刻化する時代の処方箋

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

2024/07/09

ニューノーマル時代の労務管理のポイント

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

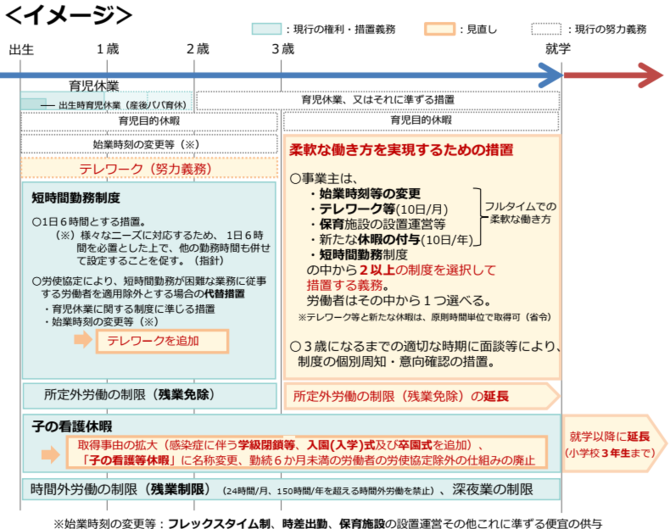

2024年の通常国会で改正育児・介護休業法が成立し、同年5月31日に公布されました。今回の改正では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止を目的とした仕事と介護の両立支援制度の強化など、新たに企業に義務付けられる事項が含まれています。2025年4月1日から段階的に施行されるため、改正の概要を確認し、自社の方針に基づいて、改正法に対応した体制の整備に取り組むことが求められます。

①柔軟な働き方を実現するための措置(公布後1年6カ月以内の政令で定める日に施行)

3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に対し、企業は、柔軟な働き方を実現するための措置として、始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)、テレワーク、短時間勤、新たな休暇の付与、保育施設の設置運営等の中から2つ以上の措置を選択し、従業員が1つを選択できるようにすることが義務付けられます。

②残業免除の拡大(2025年4月1日施行)

現行法では、3歳未満の子を養育する従業員が請求した場合、所定外労働(残業)が免除されますが、改正により、この残業免除の対象者が小学校就学前の子を養育する従業員にまで拡大されます。

③子の看護休暇の見直し(2025年4月1日施行)

現行法では、子の看護休暇の取得事由は、子の負傷、疾病、予防接種、健康診断とされていますが、改正により取得事由が拡大され、感染症に伴う学級閉鎖の場合や、入園(入学)式、卒園式が追加され、学校行事に参加する場合にも取得できるようになります。また、対象となる「子」の範囲は、現行法の小学校就学前までから小学校3年生修了まで拡大されます。さらに、子の看護休暇の取得対象者について、勤続6月未満の従業員を労使協定に基づき除外する仕組みが撤廃されます。

④テレワークの努力義務化(2025年4月1日施行)

3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるようにすることが企業の努力義務になります。

⑤個別の意向聴取・配慮義務(公布後1年6カ月以内の政令で定める日に施行)

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前における、従業員の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が企業に義務付けられます。なお、企業に求められる意向聴取・配慮の具体的な実施方法やその内容については、今後、ガイドラインで示される予定です。

現行、従業員数1,000人超の企業に義務付けられている育児休業取得状況の公表が、従業員数300人超の企業にまで拡大されます。

ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方