事例から学ぶ

-

現場対応を起点に従業員の自主性促すBCP

神戸から京都まで、2府1県で主要都市を結ぶ路線バスを運行する阪急バス。阪神・淡路大震災では、兵庫県芦屋市にある芦屋浜営業所で液状化が発生し、建物や車両も被害を受けた。路面状況が悪化している中、迂回しながら神戸市と西宮市を結ぶ路線を6日後の23日から再開。鉄道網が寸断し、地上輸送を担える交通機関はバスだけだった。それから30年を経て、運転手が自立した対応ができるように努めている。

2025/02/20

-

2度の大震災を乗り越えて生まれた防災文化

「ダンロップ」ブランドでタイヤ製造を手がける住友ゴム工業の本社と神戸工場は、兵庫県南部地震で経験のない揺れに襲われた。勤務中だった150人の従業員は全員無事に避難できたが、神戸工場が閉鎖に追い込まれる壊滅的な被害を受けた。30年の節目にあたる今年1月23日、同社は5年ぶりに阪神・淡路大震災の関連社内イベントを開催。次世代に経験と教訓を伝えた。

2025/02/19

-

製品供給は継続もたった1つの部品が再開を左右危機に備えたリソースの見直し

2022年3月、素材メーカーのADEKAの福島・相馬工場が震度6強の福島県沖地震で製品の生産が停止した。2009年からBCMに取り組んできた同工場にとって、東日本大震災以来の被害。復旧までの期間を左右したのは、たった1つの部品だ。BCPによる備えで製品の供給は滞りなく続けられたが、新たな課題も明らかになった。

2024/12/20

-

ランサム攻撃訓練の高度化でBCPを磨き上げる

大手生命保険会社の明治安田生命保険は、全社的サイバー訓練を強化・定期実施しています。ランサムウェア攻撃で引き起こされるシチュエーションを想定して課題を洗い出し、継続的な改善を行ってセキュリティー対策とBCPをブラッシュアップ。システムとネットワークが止まっても重要業務を継続できる態勢と仕組みの構築を目指します。

2024/11/17

-

セキュリティーを労働安全のごとく組織に根付かせる

エネルギープラント建設の日揮グループは、サイバーセキュリティーを組織文化に根付かせようと取り組んでいます。持ち株会社の日揮ホールディングスがITの運用ルールやセキュリティー活動を統括し、グループ全体にガバナンスを効かせる体制。守るべき情報と共有すべき情報が重なる建設業の特性を念頭に置き、人の意識に焦点をあてた対策を推し進めます。

2024/11/08

-

海外工場の労働環境を把握 課題を明らかに

「ミキハウス」のブランドでベビー服や子供服、靴、玩具などの販売を世界中に展開する三起商行が、委託先のミャンマー工場の人権侵害を指摘されたのは2016年11月だった。同社は第三者機関を設立して調査。結果をもとに工場に改善を依頼し、実行された。その後、各種方針や規範を策定し、2019年には人権デュー・デリジェンスの取り組みを開始。責任あるサプライチェーンの構築に力を注いでいる。

2024/09/25

-

大規模災害時に従業員が安心して滞在できる備え

主力の「スーパードライ」に代表されるアサヒビールをはじめ、アサヒ飲料、アサヒグループ食品などの日本事業を統括するアサヒグループジャパン。同社は大規模災害発生時の帰宅抑制に取り組む。対象となるのは、本社ビルに勤務する傘下の従業員約3000人。本社ビルに特化した対策を進め、従業員の安心感を高めることで、滞在の理解を得ようとしている。

2024/08/31

-

震災被害を経て伝統を受け継ぐ熊本の料亭店主から能登へのメッセージ

平成28年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本城を見上げて「もうダメかもしれない」と呟いたのは、150年の歴史を持つ日本料理「おく村」の店主・奥村賢さんだ。城下町で料亭街として栄えた熊本市新町に店はある。震災以前から近隣の料亭が次々と廃業する中、「おく村」は暖簾と伝統を守り続けてきた。しかし、厳しい経営に熊本地震が追い打ちをかけた。「震災をきっかけに店をたたむ」という選択肢が頭をよぎる。実際に5店舗あった料亭のうち2店が廃業を決めた。そんな中、「おく村」は営業再開を決意、現在も料亭文化を守り続けている。震災後も事業を継続するために何が必要なのか。奥村さんの体験談を元に考えていきたい。

2024/07/29

-

3線モデルで浸透するリスクマネジメントコンプライアンス・ハンドブックで従業員意識も高まる【徹底解説】パーソルグループのERM

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンとして掲げ、総合人材サービス事業を展開するパーソルグループでは、2020年のグループ経営体制の刷新を契機にリスクマネジメント活動を強化している。ISO31000やCOSO-ERMを参考にしながら、独自にリスクマネジメントの体制を整備。現場の業務執行部門(第1線)、ITや人事など管理部門(第2線)、内部監査部門(第3線)でリスクマネジメントを推進する3線モデルを確立した。実際にリスクマネジメント活動で使っているテンプレートとともに、同社の活動を紹介する。

2024/07/23

-

インシデントの第一報を迅速共有システム化で迷い払拭

変圧器やリアクタなどの電子部品や電子化学材料を製造・販売するタムラ製作所は、インシデントの報告システム「アラームエスカレーション」を整備し、素早い情報の伝達、収集、共有に努めている。2006年、当時社長だった田村直樹氏がリードして動き出した取り組み。CSRの一環でスタートした。

2024/07/23

-

「お困りごと」の傾聴からはじまるサプライヤーBCM支援

ブレーキシステムの開発、製造を手掛けるアドヴィックスは、サプライヤーを訪ね、丁寧に話しを聞くことからはじまる「BCM寄り添い活動」を2022年度から展開している。支援するのは小規模で経営体力が限られるサプライヤー。「本当に意味のある取り組みは何か」を考えながら進めている。

2024/07/22

-

サプライヤー企業が自分たちでBCP教科書を制作

自動車などの部品メーカーであるミクニのサプライヤー協力会「風の和」に所属する林工業は、同協力会のBCP分科会リーダーとして、所属する数多くの企業のBCP策定支援を牽引してきた。担当者の存在しない各サプライヤーがBCPに取り組めるよう、BCP分科会は積極的に関わる。この4月には「教科書」を発行し、各社のレベルアップを促している。

2024/06/27

-

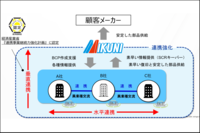

協力会社とともに強化するサプライチェーン

自動車やバイクなどの重要部品の生産を手がけるミクニは、2014年より仕入れ先の企業とともにサプライチェーンを強化してきた。主要サプライヤーで構成される協力会「風の和」にBCP分科会を設置し、協力会社のBCP策定を支援。現在は協力会社間でBCPを教え合うまでに成長している。

2024/06/19

-

釜からこぼれた亜鉛で火災 BCPが初動の背中押す行動指針をもとに「大げさな対策」無駄に終わっても賞賛

1月1日の能登半島地震でシーケー金属の本社工場ではメッキ用の釜からこぼれた亜鉛が原因で火災が発生した。同社は消防団の協力を得て鎮火させるとすぐに、事業再開に動き出す。復旧活動にはげむ従業員の背中を力強く押したのは、東日本大震災の被災経験をもとに策定したBCPの社員行動指針だった。

2024/05/22

-

医療機能の維持を可能にした徹底的なハード対策非常時の代替ライフラインはチェック表で管理

元日の能登半島地震で激震に襲われた恵寿総合病院では、地震後も業務を止めることなく、充実した医療を提供し続けた。10年をかけて整備してきた、徹底的なハードとソフト対策の成果だった。

2024/05/20

-

目まぐるしい状況変化 懸命に向き合った3カ月

市立輪島病院は能登半島地震で被災しながらも、懸命の処置により、運び込まれる負傷者や感染症に苦しむ患者の命をつなぎました。超急性期・急性期を乗り切ると医療需要は急減し、代わって介護機能の維持が深刻な課題に浮上。発災から介護医療院開設までの約4カ月、病院で何が起きたのかを同院事務部長の河﨑国幸氏に聞きました。

2024/05/20

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

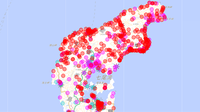

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

組織ごとにバラバラなフォーマットを統一

1月3日、サイボウズの災害支援チームリーダーである柴田哲史氏のもとに、内閣府特命担当の自見英子大臣から連絡が入った。能登半島地震で被害を受けた石川県庁へのIT支援要請だった。同社は自衛隊が集めた孤立集落や避難所の情報を集約・整理し、効率的な物資輸送をサポートするシステムを提供。避難者を支援する介護支援者の管理にも力を貸した。

2024/04/10

-

自衛隊員の直接入力で情報連携がより早く

1月1日の能登半島地震発生から約30分、防災科学技術研究所の伊勢正氏は内閣府に向かっていた。災害時情報集約支援チーム(ISUT)の一員として、石川県庁を支援するためだ。同日中に馳浩石川県知事らとともに石川県庁に到着。自衛隊や消防、警察の実動部隊が集め、紙の地図上に集約した通行可能道路の情報を、さまざまな防災関係機関で活用できるよう電子地図上に整理していった。

2024/04/09

-

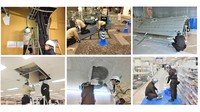

発災20分で対策本部をスタートする初動体制

総合スーパーやショッピングモールなど全国各地のイオン系列の施設を中心に設備管理、警備、清掃をはじめとしたファシリティマネジメント事業を展開するイオンディライト(東京都千代田区、濵田和成社長)。元日に発生した能登半島地震では、発災から20分後にオンラインの本社災害対策本部を立ち上げ、翌2日は現地に応援部隊を派遣し、被害状況の把握と復旧活動の支援を開始しました。

2024/03/18

-

製造を止めない全社的SCRMを展開

電気設備を製造・販売するパナソニックエレクトリックワークス社(大阪府門真市、大瀧清社長)は、発災時にも製品の製造を止めないサプライチェーンリスクマネジメントに取り組んでいます。重要な製品や部品を整理し、メーカーや製造拠点の詳細な情報まで把握。代替情報を加え、動き出しのスピードアップを実現しました。元日に発生した能登半島地震でも素早く対応し、製品製造に大きな影響はありませんでした。

2024/02/21

-

従来の防災から脱却しBCMを強化

大手建材メーカーのYKK AP(東京都千代田区、魚津彰社長)は防災から脱却し、BCMの強化に乗り出しています。国内外の全拠点でBCPの策定が完了。 次の段階として指針を改訂し、教育や訓練を見直しました。 組織横断的に活動できる体制を整え、全社的な展開を促しています。 幸いにも、元日に発生した能登半島地震では富山県内にある拠点で大きな被害はなかったが、改善に取り組んでいます。

2024/02/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)