事例から学ぶ

-

IT・AI技術と人の力でエレベーター停止に備える

エレベーターで地震時に問題となるのが緊急停止時の閉じ込めと復旧時間です。東京都が10年ぶりに見直した首都直下地震の被害想定では、閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数は都心南部直下地震で最大2万2426台。業界大手の日立ビルシステムに緊急時の体制を聞きました。

2022/11/14

-

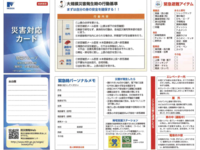

全座席数の6割で3日滞在分の物資を備える

コールセンター事業やバックオフィス事業を通じて企業の顧客サポート、事務処理サポートなどを行うりらいあコミュニケーションズでは、国内30カ所以上で約1万9000人の従業員がサービスに従事しています。同社は2020年に対策を定め、災害時の一斉帰宅抑制に向けた取り組みを開始しました。その内容を紹介します。

2022/11/10

-

極めて重大な影響を与えるリスクに先手を打つ

災害リスクや市場リスクをシナリオ分析から読み解き、事業影響をサプライチェーン全体で評価。経営へのプラス・マイナスを見極め、リスク低減やビジネス機会獲得につなげる。気候変動対応はいまや、企業のリスクマネジメントの重要テーマです。キリンホールディングスの取り組みをQ&Aで紹介します。

2022/10/21

-

2段構えの体制で環境目標をビジネスに落とし込む

環境活動に積極的に取り組むセイコーエプソンがTCFDに賛同したのは2019年。翌2020年8月に2℃と4℃シナリオの定性分析を実施し、気候関連リスクと機会が事業に与える財務影響度を評価、2℃シナリオの分析結果を開示しました。同社の気候変動対応の取り組みを紹介します。

2022/10/19

-

シナリオ分析からグループの未来像を可視化

化粧品販売を主力とするポーラ・オルビスグループの持ち株会社ポーラ・オルビスホールディングスは、長期経営計画にサステナビリティ関連で5つの重点領域を設定。その一つの環境に対しては、気候変動対応に高い目標を定めています。TCFD 開示に積極的に取り組み、成長を維持しながら、低炭素社会の実現に貢献していきたい考えです。

2022/10/14

-

高い環境目標と推進体制がESG経営をけん引

オフィス家具メーカーのオカムラは2021年からの中期経営計画にESGへの積極的な取り組みを掲げ、4つの重点課題を設定。うち「地球環境への取り組み」については、TCFDへの賛同を表明すると、その2カ月後に早くも情報を開示しました。気候変動対応への高い目標と取り組み意欲が、同社のESGをけん引しています。

2022/10/12

-

想定外の浸水で分かった地震BCPの効果と限界

2018 年7月、台風と梅雨前線の影響で西日本を中心に1府13 県で死者・行方不明者231人と、平成最悪の水害となった西日本豪雨。全国の河川で37カ所が決壊し、住宅被害は全壊6695 棟、床上浸水 8640 棟にのぼる。化成品メーカーのアイカ工業(愛知県名古屋市、海老原健治代表取締役社長執行役員)も、この災害で浸水被害を被った。同社の事業継続強化の取り組みを紹介する。

2022/10/01

-

富士山噴火も視野に入れたオールハザード型へ

全国にパチンコホールを展開するダイナム(本社、東京都荒川区)は、地震災害だけでなく、富士山噴火や大規模水害などによる首都機能喪失も視野に入れたBCP見直しを進めている。東日本大震災では、多くの店舗が被災し、津波による被害も甚大であった。新型コロナ対応では徳島県と高知県をのぞく全都道府県で店舗の休業が余儀なくされた。こうした危機に再び襲われても、従業員と顧客の命を守りながら、地域に必要とされる会社を目指し、資金面も含めたBCPを再構築している。2回に分けて同社のBCPへの取り組みを紹介する。

2022/09/09

-

富士山噴火も視野に入れたオールハザード型へ

全国にパチンコホールを展開するダイナム(本社、東京都荒川区)は、地震災害だけでなく、富士山噴火や大規模水害などによる首都機能喪失も視野に入れたBCP見直しを進めている。東日本大震災では、多くの店舗が被災し、津波による被害も甚大であった。新型コロナ対応では徳島県と高知県をのぞく全都道府県で店舗の休業が余儀なくされた。こうした危機に再び襲われても、従業員と顧客の命を守りながら、地域に必要とされる会社を目指し、資金面も含めたBCPを再構築している。3回に分けて同社のBCPへの取り組みを紹介する。

2022/09/06

-

脱炭素社会への挑戦を成長機会に変える

東急不動産ホールディングスは2021年にスタートの長期経営方針で環境経営を掲げ、今年5月に発表した中期経営計画で環境を起点とした事業機会の拡大を目指すと宣言。「脱炭素社会」「循環型社会」「生物多様性」の3つの重点課題に取り組むとし、気候変動リスクのシナリオ分析の成果を具体策として盛り込みました。同社の取り組みを紹介します。

2022/08/31

-

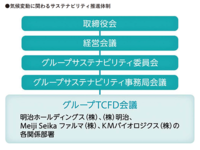

シナリオ分析を事業のレジリエンスにつなげる

食品メーカーの明治、製薬会社のMeiji Seikaファルマ、ワクチン製造のKMバイオロジクスの事業会社からなる明治グループ。持ち株会社の明治ホールディングスは2019 年、環境省の支援を受け、気候変動のシナリオ分析を実施しました。現在も分析領域をグループ全体に拡大させ、取り組み強化を進めています。

2022/08/30

-

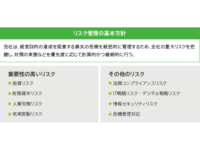

社会情勢の変化を素早くとらえる動的なリスク評価

総合楽器メーカーのヤマハは、一元的にリスクを管理するリスクマネジメント委員会を設置した2010 年以降、経営戦略上の位置づけをはじめ、運営体制、リスク評価の仕組み・手法、各部門の活動を絶えず進化させてきました。常に変化するリスクに、柔軟に、素早く対応していくためです。同社のリスクマネジメントの取り組みを紹介します。

2022/08/29

-

リスクマネジメントを支える企業カルチャー

インターネットサービスをリードしてきたはてなは2016 年、東証マザーズ市場へ上場を果たしました。コンテンツプラットフォーム、コンテンツマーケティング、テクノロジーソリューションを中心にサービスの幅を広げながら、リスクマネジメントと関連情報の積極的な開示に取り組んでいます。その背景を取材しました。

2022/08/27

-

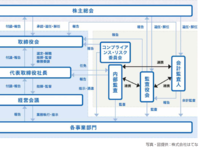

リスクのプラス面を評価し成長につなげる

J.フロント リテイリングは、老舗百貨店の大丸と松坂屋ホールディングスが統合して設立。ファッションビルを展開するパルコを子会社化し、2017年には商業施設「GINZA SIX」をオープンしました。2022年2月期決算で2 年ぶりに黒字転換を果たした同社は、企業価値を高める戦略的なリスクマネジメントに力を注いでいます。

2022/08/26

-

従業員を本気にさせるBCP の取り組み

南海トラフ地震などを見据えて事業継続の取り組みを強化するトヨタグループの中核ボデーメーカー・トヨタ車体。特に力を入れているのが社員の意識改革です。東日本大震災後、いかにBCPを全社に浸透させてきたのか。2016 年から同社の災害対策を立て直してきた経営企画部経営企画室参事の舟橋隆氏に聞きました。Q&Aで紹介します。

2022/08/25

-

企業目的を達成する手段として出社率10%台をキープ

病理診断に特化した医療機器メーカーのサクラファインテックジャパンが感染症BCPにのっとって在宅勤務へ舵を切ったのは2020 年3月。従業員の出社率は当初の40%超から、1回目の緊急事態宣言直後は10%以下に、その後、最も条件を緩和した時でも10%後半を維持しています(2022年2月時点)。これまでの取り組みを聞きました。

2022/08/24

-

行動履歴と感染リスクを見える化しクラスター抑制

新型コロナウイルスは、労働集約型で多くの人々が工場に出入りする製造業にも甚大な影響を与えました。感染力の強いオミクロン株が猛威を振るっていた2月下旬時点、生産への影響を極力防いでいた企業の一つが、自動車部品「ボールジョイント」の製造で国内トップシェアを誇るソミック石川です。同社の取り組みを紹介します。

2022/08/23

-

外部経営資源の調達を止めない!

機械コンポーネント大手のナブテスコはサプライチェーン全体の強靭化に取り組んでいる。製造業にとって、部品や原材料といった外部経営資源の調達活動は、生産活動とともに基幹業務を支える生命線とされる。同社では、「モノづくり(生産)の大前提はモノあつめ(調達)」と考え、この外部経営資源の調達BCPを実践。自社のBCP に取り組むとともに、個々のサプライヤーが自社の事業継続力を強化することを目標に、サプライヤーのBCP 支援を加速させている。

2022/08/01

-

防災・BCPの実務ノウハウを他社にオープン化

重電機メーカーの明電舎は自社のBCPノウハウを他社にオープン化するとして、専門の事業会社レジリエンスラボを社内に設立しました。BCP/BCMの構築・運営を手助けするとともに、共同備蓄の枠組みもつくります。実際にPDCAをまわしてきた体験を生かし、現場実務に即した支援サービスを展開していく考えです。

2022/06/17

-

機能する災害対策本部企業でも応用できる自治体の「技」

災害対策本部は体でいう脳のように、組織的な災害対策の司令塔としての役割を担う。平時と違い、短時間で大量の情報から重要度の高い情報を見出して分析し、次々に対策を実行しなくてはならない。だが、職員の不在、マニュアル不備、場当たり的な対応などで災害対策本部の機能不全が繰り返し起きている。人口10万人ほどの長野県飯田市は工夫を重ねて機能する災害対策本部を作り上げ、災害に備えている。飯田市危機管理部危機管理課課長の後藤武志氏に聞いた。

2022/04/15

-

津波犠牲者ゼロ目指し情報発信を何重にも

東日本大震災から11年、身のまわりの防災を見直すタイミングです。南海トラフ地震で最大震度7の揺れと津波が想定されている和歌山県では昨年、震度5弱の地震を2回観測、今年に入ってもトンガの海底火山噴火による津波がありました。大きな被害は出なかったものの、備えは当然緩められません。全国に先駆けた同県の取り組みを、津波対策を中心に聞きました。

2022/03/14

-

首都圏マヒも想定し重要機能を多重化

コスモエネルギーグループは災害時でも石油製品を安定供給すべく、製油所からSSまでの「系列サプライチェーンBCP」を構築しています。巨大地震の際は主要3社に危機対策本部を迅速に設置、首都機能が喪失した場合は大阪の拠点に臨時対策本部を立ち上げるバックアップ体制も備え、毎年の訓練でオペレーションを確かめています。取り組みを紹介します。

2022/02/07

-

徹底した訓練で組織への浸透測る (株)セブン-イレブン・ジャパン

セブン-イレブン・ジャパンは2012年にBCPを策定以来、初めての大幅改訂を実施。大規模地震を想定したBCPから、「大規模災害に対する事業継続基本計画」をベースに、「大規模風水害」「首都直下型地震」「南海トラフ地震」「新型インフルエンザ等の感染症」とイベントごとさまざまな危機に対応できる形式に整備した。同時に、様々な教育、訓練と点検を取り入れ、人命を最優先にした事業継続の実現に向けて動き出している。

2022/01/16

-

平時の事業に「自助」「共助」の仕掛け盛り込む

住宅会社の三承工業は災害時の自立支援を念頭に事業を展開。外国人顧客の防災教育、避難施設として利用可能な庭付き住宅の提案、地元の小学生を巻き込んだワークショップなど、地域社会のレジリエンスに大きな役割を果たしています。一昨年は自社のBCPも策定し、いざ災害に見舞われた際の初動体制と復興支援体制を明確化しました。平時のレジリエンス活動と一体でまわし、企業価値のさらなる向上を目指します。

2022/01/15

-

台風21号教訓に大規模停電時も自立する経営

電気設備工事のタカミエンジは2018 年9月に関西圏を襲った台風21号をきっかけにBCPを策定。従来から運用しているチャットアプリを使い、日常業務のなかに緊急時の連絡・指示を標準化して社員に浸透させています。また、グリッド電源の喪失後も会社を72 時間自立運営することを目標に非常用電源を確保、BCPセミナーを企画・開催して知識の普及にも努めています。取り組みを紹介します。

2022/01/11

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)