福祉と防災

-

困難を抱える世帯がさらに困難化する現実

「被災者支援のあり方検討会」は、より効率的で質の高い被災者支援の仕組みづくりについて中長期的な検討を行うことを目的に内閣府が設置した有識者会議。介護・福祉や防災の関係者がメンバーとなり、筆者が座長を務めています。前回に続き、6月に開かれた第3回会議の議事要旨にもとづいて、現時点の問題意識を報告します。

2022/10/17

-

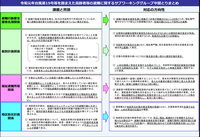

超高齢社会を前提にした法制度改正と体制整備

前回に引き続き、私が座長を仰せつかっている「被災者支援のあり方検討会」について。同検討会はより効率的で質の高い被災者支援の仕組みづくりについて中長期的な検討を行うもので、6月に開かれた第3回の議事要旨がこのほど公開されました。これをもとに、現時点の問題意識を報告します。

2022/09/15

-

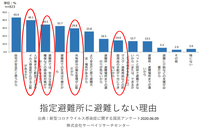

支援の網からこぼれる在宅避難の高齢者

高齢化を背景に、高齢者・障がい者の被災や関連死の増加が問題となっています。自助・共助・公助ともに限界が見えるなか、昨年はさらなる災害対策の拡充として5つの大きな制度改正が行われました。福祉防災元年ともうたわれた一連の制度改正ですが、今後は具体的な取り組みによって実効性を上げていくことが必要です。現状の問題点を提起します。

2022/07/11

-

出水期に向け「福祉避難所マニュアル」の活用を

8割以上の市区町村の福祉避難所には個別のマニュアルがなく、訓練もしていないのが現状です。そのため(一社)福祉防災コミュニティ協会は、福祉避難所の開設・運営マニュアルをホームページで無償提供しました。重要となるポイントを示しながら手順を具体的に記載、テンプレートも付けています。出水期を前に、市区町村や関係団体はぜひ活用してください。

2022/05/09

-

自治体にみる一燈照隅から萬燈照国への力

内閣府は2021年度、市区町村の努力義務となった避難行動要支援者の個別避難計画作成について、その効果的な作成手法を全国に展開するモデル事業を実施。3月15日にオンラインで「成果発表会」を開きました。同事業のアドバイザリーボード座長を務めていた私の視点で、モデル事業から学んだことを3点にまとめてお伝えします。

2022/03/25

-

被災してなお「いい人生だね」と過ごせる社会

今年度の地域共生社会推進サミット全国大会が2021年11月18日・19日、神奈川県鎌倉市でオンラインにより開催されました。私がコーディネーターを務めたパネルディスカッション「災害時に誰一人取り残さないために~福祉、防災、コミュニティの連結~」を紹介します。非常に有意義な内容でした。

2022/01/31

-

関係者が集まる場をつくり本音で語り合う

前回に続き、都市防災推進セミナーの概要をお伝えします。「個別避難計画」「福祉避難所」「福祉施設のBCP」に焦点をあてた先進的な事例紹介とディスカッション。昨年11月にオンラインで収録され、12月24日まで配信されました。自治体職員と福祉事業者の課題と悩み、解決策について紹介します。

2022/01/26

-

本気で果たす福祉防災という社会の責務

毎年恒例の都市防災推進セミナーがオンラインで収録され、11月25日~12月24日に配信されます。「個別避難計画」「福祉避難所」「福祉施設のBCP」といった福祉防災元年の取り組みに焦点をあてた内容で、自治体職員と福祉事業者による先進的な事例紹介、課題や悩み、解決策についてのディスカッションは必聴です。2回に分けて概要を紹介します。

2021/11/26

-

高齢者施設の安全な立地に本腰あげて

東日本大震災後、津波浸水想定区域への入所型高齢者施設の立地が増加していることが、NHKの調査で分かりました。高齢者人口の増加、広い土地へのニーズなどが背景にある一方、国は災害レッドゾーンにおける社会福祉施設等の開発を原則禁止する方向です。ただ、さまざまな規制の具体的な適用は自治体の裁量が大きい。福祉、建設、防災といった部局の連携を強め、災害リスクの低い場所に施設が立地できるよう支援することが重要です。

2021/10/13

-

地域防災の担い手として期待される介護職員と保育士

高齢者や障がい者、子どもの生活を日常的に支える介護職員と保育士を合わせると、消防団員の4.6倍にも及びます。女性が多く、かつ、職住近接で働くそのマンパワーをうまく活用できれば、地域防災力は劇的に向上するのではないでしょうか。福祉の現場が防災に取り組む意義と今後目指すべき方向を解説します。

2021/09/15

-

災害時に守るべきは命だけでなく人間の尊厳

筆者らが運営する福祉防災コミュニティ協会は6月26日、福祉と防災に関するシンポジウム「福祉防災元年~避難確保、BCP、個別避難計画、福祉避難所~」をオンラインで開催しました。基調講演は浅野史郎先生(本協会会長、元宮城県知事)。「障がい者観」について話され、防災においてなぜ災害弱者という言葉が課題になるのかにも言及されました。講演概要を紹介します。

2021/08/04

-

東海、関東の豪雨災害「高齢者・障がい者等の被災者支援」

このたびの東海地方、関東地方の豪雨災害で被災された皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。特に熱海市では土石流災害が発生し、多くの被害が出てしまいました。土中に雨の量が多い時に強い雨が降ったり、その雨が収まった後でも土砂災害が発生する可能性があります。まだ、この梅雨前線が停滞し雨が続きそうなので、救助活動をされている方々におかれましても、引き続き厳重にご注意くださいますようお願いいたします。

2021/07/03

-

要支援者の避難行動支援に関する取組指針8年振り改定

5月20日、要支援者の避難行動支援に関する取組指針が約8年振りに改定さました。特徴を一言で言えば、要支援者の個別避難計画を法律事項とし、その作成を市区町村の努力義務としたこと。そして福祉専門職の関与を強く推奨した点です。この改定をあと押ししたのが、自治体の実践事例。指針とともに、今後も関係者の道しるべになるものです。

2021/06/04

-

次々に法制度の創設・改定 今年は「福祉防災元年」

高齢者福祉施設の防災対策をめぐり、法制度の創設や改定が集中的に行われました。BCPの策定、要支援者の個別避難計画の作成、危険地域の開発規制など、国と自治体、施設の連携と協力によって従来の避難体制が大きく変わりそうです。2021年はまさに「福祉防災元年」。新たな取り組みのポイントを紹介します。

2021/05/10

-

球磨村「千寿園」の教訓 浮上した課題

令和2年7月豪雨災害で14名の利用者が亡くなった熊本県球磨村の高齢者施設「千寿園」。教訓を生かすため、国土交通省と厚生労働省は昨年10月に合同検討会を設置、3月18日に議論のとりまとめが行われました。座長を務めた筆者が、その内容について解説します。

2021/03/30

-

福祉施設入居者の避難支援にも新たな動き

在宅の高齢者・障がい者の避難支援は、福祉専門職の参画を得て一人一人の個別計画を作成する方向性が示されました。また福祉施設の入居者も、介護保険事業計画の基本指針の改正案に、感染症や災害への対策が「初めて」盛り込まれました。今回はこの新しい動きを紹介します。

2021/02/01

-

進まない個別避難計画の作成を全面的に支援

昨年12月24日、内閣府「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」が最終報告書をまとめ、小此木防災担当大臣に報告しました。その内容を、サブワーキングの座長を務めた筆者が報告。特に最も大きな制度改正となった要支援者の個別計画を取り上げます。

2021/01/07

-

山積する課題解決に向け実効性高い方策をさらに検討

内閣府の「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」は5回の会合を経て、10月28日に中間とりまとめを作成した。論点になったのは①避難行動要支援者名簿②個別計画③福祉避難所等④地区防災計画の4つ。このうち特に重要な「②個別計画」と「③福祉避難所等」について考察する。

2020/11/09

-

【緊急提言】巨大台風迫る!コロナを忘れよ!命を守れ

9月4日正午現在、観測史上最大級の台風10号が九州地方に接近している。なんとしてでも一人残らず無事に避難して命を守っていただきたい。だが、そのために新型コロナウィルスが障害になるかもしれない。今はコロナを忘れるときだ。

2020/09/04

-

災害関連死を防ぎ命と尊厳を守るために

社会保障審議会介護保険部会の新たな基本指針案で、市町村などが作成する介護保険事業計画の任意記載事項に「災害に対する備えの検討」が新設されました。内容はまだ不十分なものの、その意義は決して小さくありません。災害が要配慮者の心身を衰弱させることは明らか。これを機に、災害避難時にすべての国民の命と尊厳が守られる制度の議論が進むことを切望します。

2020/08/28

-

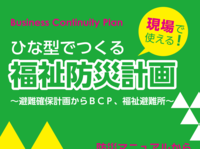

福祉防災計画作成ガイド改訂 避難の内容を大幅充実

福祉施設が災害時にも高齢者や障がい者、乳幼児等を支援するためには「福祉防災計画」が必要。その中核となるのがBCPです。私たちは東日本大震災後、被災地の福祉施設職員らとの協働によりBCPのひな型を作成しましたが、このほど従来の研修テキストを改訂し、7月1日に「ひな型でつくる福祉防災計画~避難確保計画からBCP、福祉避難所~」を発刊します。

2020/06/23

-

感染症と自然災害の複合化を覚悟すべき時代

収束の目途が立たない新型コロナウイルス。当面、この感染症と風水害、地震災害などとの複合災害を覚悟しなければならない。多くの機関が感染症蔓延期の避難所のあり方に提言を行っているが、5月11日、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の「避難生活改善に関する専門委員会」が『新型コロナウイルス避難生活お役立ちサポートブック』を公表した。

2020/05/20

-

新型コロナウイルス感染症と危機管理

新型コロナウイルスの感染拡大防止にあたり、政府の対応の遅れが指摘されている。危機に際して大事な決定が遅れることは珍しくない。それはなぜか、トップはどうあるべきか。東日本大震災や熊本地震、大雨被害などの大規模災害を経験した15人の市町村長が「災害時にトップがなすべきこと」いう提言を公表しているので、参考にしたい。実体験にもとづいて磨かれたことばは、トップの危機管理バイブルといえる。

2020/04/14

-

東日本大震災後の福祉支援

東日本大震災の発生から9年。今回は震災後の被災者支援について、宮城県気仙沼市保健福祉部高齢介護課の高橋義宏課長にヒアリングをさせていただいた内容を報告する。先進的に取り組んできた被災自治体の取り組みから学ぶべきことは多い。これまでの取り組みをパッケージ化、標準化し、次の災害での支援に活用できるようにすることが重要だ。

2020/03/11

-

台風19号災害 大規模避難、地域貢献、そして地域包括BCP

長野県長野市豊野町の社会福祉法人賛育会と豊野事業所は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウス、訪問介護事業所、ディサービスセンター、訪問看護、通所リハビリテーション、クリニック等を有する大規模法人。台風19号で大きな被害を受けたが、一人の人的被害もなく避難を行い、また応急対策時にはNPO等と連携してボランティアセンターの運営支援、炊き出しなど地域貢献活動を展開している。賛育会事務長の松村隆氏にお話を伺った。

2020/02/07

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)