連載・コラム

-

-

-

-

-

-

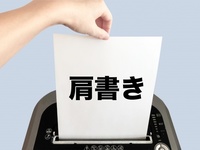

カッパ・クリエイト前社長の逮捕から考える秘密保護

先ごろ、外食産業大手のコロワイド傘下であるカッパ・クリエイト前社長および同社幹部が不正競争防止法違反で逮捕されました。逮捕された前社長は、ライバル企業であった回転すしチェーンのはま寿司を経営するゼンショーホールディングス取締役であった2020年9月に、その権限を利用して、はま寿司の食材の種類、ネタの仕入れ値、寿司原価などのデータを取得。その後、2020年11月にカッパ・クリエイトに転職していました。転職後は、前職で取得したそれらのデータを基に、はま寿司とかっぱ寿司の原価の比較表などを作成していたとされています。入手した情報はカッパ・クリエイト社内のメールで複数の社員に共有されていたことも判明し、カッパ・クリエイト社が営業秘密の取得や使用に組織的に関与していたとみられ、警視庁は法人としての同社の書類送検に踏み切りました。

2022/09/26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)