連載

-

新型ウイルス感染を防ぐ買い物客の店頭モラルとは

食べ物は口から入るため、感染拡大の観点からは十分注意をすることが必要です。食べ物による感染拡大を防ぐためのポイントを説明する。

2020/01/27

-

日本式をローカライズで失敗

日系企業が強大な中国市場にのぞむとき、よく「中国人の文化や習慣に合わせてローカライズする必要がある」という認識が先行しがちです。ところが、意外にも日本で流行しているものがすべて中国の市場に受け入れられるわけではありません。中国市場に勧めたいものが商品であれば、仕様や使い方、色合い、味付けなどを変更することである程度対応は可能ですが、形のないサービス、特に日本人の国民性に立脚したサービスである場合は、それを中国市場で展開するために大きな壁がいくつも存在します。

2020/01/27

-

翌朝

攻撃の翌朝早く、私はニューヨーク市保健局の環境衛生担当の副局長として、避難区域—いわゆる”レッドゾーン“—の6街区北にある東20丁目の警察アカデミーの2階図書館に設営された緊急事態オペレーションセンターの担当であった。保健局の同僚の何人かは夜間にダウンタウンへ移動し、まだ現場にいた。彼らからの報告によって保健局は大きな現場で消火や瓦礫の掘り返しに従事しているファーストレスポンダーの人たちがさらされているハザードに焦点を当てることになった。

2020/01/24

-

第22回:従業員の命を守るとはどういうことか?(1)

西日本豪雨(2018年)や2019年の台風15号・19号がもたらしたような大規模災害は“たまたま”起こった災害ではない。太平洋やインド洋などの熱帯海域で海面水温の上昇が続いており、それがたっぷりとエネルギーを蓄えた強烈な台風を次々に生み出す温床になっている。これからも毎年のように壊滅的な被害をもたらす激しい暴風雨や大規模な洪水が起こる可能性は、決して低くはないのだ。

2020/01/23

-

第11回:従業員を守るための仕組み

企業が防災活動に取り組むのは、事業の継続に必要な経営資源を守るためです。経営資源にはさまざまなものがありますが、最も重要なものは従業員であるといっても過言ではありません。被災後に従業員が残っていなければ、その他の経営資源が確保されていたとしても、企業が存続することは困難です。今回は地震を例に、従業員を守る仕組みについて考えます。

2020/01/22

-

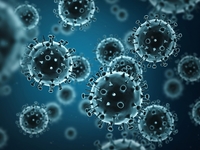

新型コロナウイルスで企業が考えるべきこと

感染症を対象としたBCPで考えるべきポイントは、業種・業態によって社会機能の維持のために事業の継続を要請される企業と、感染拡大防止のため事業活動の自粛を要請される企業が明確に分かれる点です。特に、不特定多数の人間が集まる場所や機会を提供している企業は、感染拡大防止の観点から、国や自治体が事業活動の自粛を要請する場合が多くなります

2020/01/22

-

そのメールは「Emotet」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールかもしれません!

「Emotet」(エモテット)と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールが、国内の企業・組織へ広く着信しています。業務上開封してしまいそうな巧妙な文面となっている場合があり、注意が必要です。

2020/01/21

-

ピクトグラムを防災に!

皆さんは「ピクトグラム」という言葉を知っていますか? ピクトグラムとは、「絵文字」「絵単語」「案内用図記号」など呼ばれていて、文字を使わなくても、見て直感的に情報を伝えられる視覚記号(サイン)の1つです。背景と図に明度差のある2色を用いて、表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられています。トイレや非常口のマークなどを思い浮かべていただければ、どのようなものかご想像いただけるでしょう。この連載では、防災や危機管理分野におけるピクトグラムの使われ方、使い方を紹介していきたいと思います。

2020/01/21

-

第5回 災害時、携帯トイレは役立つのか?

大きな災害が起きると、水洗トイレの多くは使用できなくなります。それは地震でも水害でも一緒。今回お伝えしたいことの結論を先にいうと「トイレの初動対応として、携帯トイレは役立つ」ということです。なぜ今回このことを書きたいと思ったのかというと、先日ある地域でトイレの備えについて講演をした際、その場にいた方から「実は私、東日本大震災のとき、宮城県にいまして、携帯トイレがものすごく役に立ったのですよ」と教えていただいたからです。

2020/01/17

-

瓦がめくれた過疎の被災地、発想の転換が必要

2019年9月9日千葉県千葉市付近に上陸し、甚大な被害をもたらした台風15号の被害をもろに受けた町の一つ、千葉県安房郡の鋸南町を2019年末に訪ねました。雨風をしのぐ肝心の屋根瓦はうろこを剥いだようにめくれ、今にも落ちそうな無残な様子をさらしていました。特にブルーシートがかかったままの屋根が多く見られました。このままでいいのでしょうか。過疎地の災害には発想の転換が必要ではないでしょうか。

2020/01/15

-

理解に苦しむ日本人サラリーマンの言動

「まったく何を考えているかが分からない」「YESなのかNOなのかがハッキリしない」「細かい質問をしてくる割に契約に至らないことが多すぎる」。多くの中国人ビジネスマンが愚痴る相手は、日本人サラリーマン駐在員です。残念な情報ではありますが、日系企業を相手にするビジネスを行って来た中国人ビジネスマンのなかには、最近日系企業とのビジネスを避けようとする風潮があるようです。

2020/01/10

-

現地化する 悪いことはグレートマシーンにつながれていないときに起きる

1970年の夏は誰が思い起こしても最も暑い夏であった。海岸から離れた丘陵地帯や山岳部では、来る日も来る日も華氏100度になった。カリフォルニアは干ばつで有名であるが、その年は夏が深まっても雨が降らなかった。6月以降、一滴の雨も。

2020/01/10

-

第21回:気候変動と私たちの危機意識

昨年、姫路市が夏場のエアコンの設定温度を28℃から25℃に下げる実証実験を行い、その結果、残業が14%減って職員の8割強が「作業効率が上がった」と答えたそうである。この発表を受けて、ネット上にはさまざまな意見が飛び交っていた。「28℃の科学的根拠なんてなかったのだ」「今まで28℃でがまんして損をした」「28℃にこだわる必要なんてない!」といった声も少なくなかった。

2020/01/09

-

第10回:対策本部の立ち上げに備える

防災活動でするべきことは、いくつかの班やグループが連携して進めますが、その全体の動きを統括するのが対策本部です。企業によっては、防災対策会議や災害対策班などさまざまな名前で呼ばれていますが、その目的が、会社全体の災害対応におけるまとめ役ということに変わりはありません。今回は、防災活動における対策本部の立ち上げを考えます。

2020/01/08

-

お肉不要、豆腐ふわふわナゲット

お肉がないときでも簡単にナゲットが作れます! ご飯にも、おやつにもおつまみにもなる一品。

2020/01/07

-

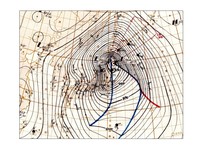

低気圧の猛威―1月の気象災害―

1970年1月30日から2月1日にかけて日本列島を襲った温帯低気圧は、「昭和45年1月低気圧」と命名されている。気象庁は顕著な災害をもたらした自然現象に固有の名称を与えているが、それらの多くは豪雨や台風、地震・火山現象である。「昭和45年1月低気圧」は、温帯低気圧に対して命名された唯一の事例なのである(2020年1月1日現在)。それからちょうど50年を経た今、この事例を振り返り、冬の温帯低気圧に関する防災上の留意点を再確認してみたい。

2020/01/06

-

早い段階の判断に使いたい「早期注意情報」

台風や大雨に対していつの段階で意思決定を行うかという必要時間は、それぞれの事業内容によって異なってきます。重大な災害が見込まれるようであれば、少なくとも前日までには意思決定しておきたいところもあるでしょう。今回の記事では、早めに判断をしたいとお考えの方に適した気象情報の使い方をお伝えします。

2020/01/06

-

2019年 不祥事会見トップ3

2019年の不祥事・記者会見を振り返りましょう。 私が最も驚いたのは、元日産会長カルロス・ゴーン氏の変装劇。最もあぜんとしたのは、第三者委員会による調査報告書を読まないで12月18日に記者会見したかんぽ生命の不適切販売問題。そして最も不快だったのは、9月27日に行われた関電の金品受領問題1回目の会見でした。

2019/12/27

-

インフル、予防の基本は手洗いとうがい

今年は、インフルエンザの流行が例年より早く始まったといわれました。11月4~11日の週では、全国のインフルエンザ感染は定点(*)当たり1.03であり、これは流行開始の指標とされる1.0を超えていました。さらにその後の患者者数はうなぎ登りに増加し、12月に入るとその勢いはさらにまし、第50週(12月9〜15日)の定点当たり報告数は15.62(患者報告数7万7425人)となっています。今回はまさに流行中のインフルエンザについてお伝えしようと思います。

2019/12/27

-

悪質クレームを見極める

接客業や介護業、運輸・鉄道サービス業などに従事する労働スタッフに大きなストレスを与えている消費者からの「悪質クレーム」や「暴言・暴力」といった迷惑行為が大きな社会問題になっています。今回は、こうしたカスタマーハラスメントリスクへの対応を考えます。

2019/12/27

-

沿岸ストーム対策計画

9.11の直後の数年間、OEMはテロリズムを重視していた。しかし、2005年8月29日の月曜日早朝、ハリケーン・カトリーナがミシシッピ州とルイジアナ州の州境に上陸する頃までには、われわれの関心の対象は変わってしまった。

2019/12/27

-

災害食、驚きの進化

まずお知らせしたいのは、乳児用の液体ミルクの紙パックに、なんと“乳首”が付きました。しかもこんなに早く。早速、皆さまにご紹介しなければなりません。私にしてみれば、まるで男性のボディに女性の乳房が付いたほどの驚きです。それはいとも簡単なものでした。でも相当頭をひねらないと考えつかない。部品は上の写真の右の箱に入っていました。液体ミルクとは別売りです。使い捨てではありません。

2019/12/26

-

自助と共助の観点に根差したレジリエント戦略

年内最後となる今回は、日本の都市を取り上げたいと思います。富山市は、ロックフェラー財団の100RCプログラムが始まった当初から、レジリエントシティとして選ばれていました。1242平方キロメートルの面積に42万人が住んでいます。土地の70%が森や耕作放棄地となっています。伝統的な産業としては薬や情報技術、銀行などがあり、近年はロボティクス産業も盛んになっています。女性の就業率が高い都市としても有名です。

2019/12/20

-

第20回:「避難」をめぐるBCP的考察(その2)

前回は火災からの避難について取り上げた。同じ避難でも、自然災害の避難となると、企業はまた別の手順を考えなくてはならない。ここでは主に地震を想定した「訪問先での避難」「避難支援が必要な社員への対応」「避難用アイテム」の3つの側面から考えてみよう。

2019/12/19

-

企業はなぜ感染症対策を進めるべきか

季節性インフルエンザや麻疹(はしか)などの感染症の流行が社会的に大きな話題になることが増えています。感染症は、その発生そのものを止めることはできませんが、的確な準備を進めることで、従業員の感染リスクを抑えることは可能です。 今回は、企業が感染症対策として今、何をやるべきか考えます。

2019/12/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)