連載

-

驚きの技! 災害時の食を多様化するコツ

被災地では、限られた備蓄食品を何度も食べますが、仕方のないことでしょうか。災害食は選択肢が少ないのでそうなりがちで、味気なさ、つまらなさ、情けなさにつながります。そうではなく、多様化する技を伝授しましょう。つまりベースは同じで、組み合わせを変化させる方法です。

2019/11/12

-

第17回:情報収集と情報発信のポイント

前回、BCPにおける対策本部の活動の要は、突き詰めれば「情報力」にあると述べた。「意思決定に必要な情報をコンスタントに集める」とともに、「事業を取り巻く利害関係者に向けて適切な情報をタイムリーに発信する」という双方向の活動が中心となる、ということである。今回は緊急時における情報を取り巻く基本的な活動を少し掘り下げてみたい。

2019/11/07

-

持続可能な開発目標の達成に向けて

2019年の金融・世界経済に関する首脳会合は、それぞれの形態は少しずつ違うが、1月下旬の世界経済フォーラム(ダボス会議)から始まり、6月28日~29日のG20 大阪サミット、そして8月24日から26日の先進7カ国(G7)首脳会議と続いた。その直後の8月28日から30日まで、第7回アフリカ会議横浜大会(TICAD=Tokyo International Conference on African Development)も開催された。それぞれの会議において共通の目標として、“持続可能な開発目標/SDGs=Sustainable Development Goals”があり、2030年を年限とする17の国際目標の達成をすることで、『誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会』の実現を目指している。

2019/11/07

-

おしゃれでボリューミーな洋風さば和え

今回は幅広い年代の方に食べやすい「洋風さば和え」です。お酒に合うおつまみとしてめしあがっていただくのもおすすめです。

2019/11/06

-

ハザードマップを活用した準備を

水害に対する事前準備は、地震の場合と異なります。 地震は、その発生時期を正確に予測することが難しい突発的災害ですが、水害の場合は、その発生の時期や被害に見舞われる範囲をある程度予測できるからです。 そこで、水害に対する事前準備は、それらの予測を踏まえて進めることが重要です。

2019/11/06

-

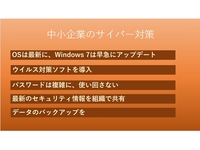

他社へ被害拡大も、早急な対策を

日本の中小企業に対するサイバーセキュリティの環境は、年々深刻さを増してきている。大企業に比べてセキュリティが薄く、一度攻撃に遭うとサプライチェーン全体を巻き込んだ事態にもなりかねない。この連載では警視庁サイバーセキュリティ対策本部から、主に都内中小企業を対象にしたサイバー対策を紹介していく。第1回は担当者に現状分析と中小企業の取り組むべき点について聞いた。

2019/11/01

-

初冬の突風―11月の気象災害―

11月は気象災害が比較的少ない月かもしれない。台風シーズンは過ぎ、冬の大雪や暴風雪にはまだ早い。 しかし、11月に気象災害が起きないわけではない。本稿では、筆者の記憶にある11月の気象災害の中から、2006年11月7日13時23分に北海道佐呂間町で発生した竜巻に伴い9人の命が奪われた事例を振り返ってみる。

2019/11/01

-

皆このことをもっと得意にすべきではないか?

「これは警鐘である。連邦緊急事態管理庁だけに依存することはできない。皆が力を合わせて改善するためにはどうすべきであるか、われわれは腰を落ち着けて考えるべきである」 (FEMA長官 ブロック・ロングー2017年9月3日放映「フェイス・ザ・ネーション」より) もちろんそれらはたまたまここで起きたということではない。 それがどこで起きようとも、どんな大災害の後にも、子供や家族を苦しめることになった失敗の責任を関係者の間で押し付けあうという期間がある。

2019/11/01

-

停電、ガス、水道停止の「自宅での模擬訓練」

先日、台風19号の際、テレビを見ていてハッと気付いたことがありました。ある病院が停電となり、ベッドのリクライニングが電動であったために患者に食事を食べさせるのがとても困ったというのです。ベッドが食事用に戻らないというハプニングです。私は早速「停電、ガス、水道停止という設定で模擬訓練」を自宅で試みることを思いつき、2日間かけて実行したので、皆様にお知らせします。

2019/10/31

-

安全を維持するための組織

前回、アマゾンという会社は全てを仕組化し、顧客満足の向上と同意語として職場の安全を目指しているという話をさせて頂きました。仕組みづくりは非常に大切で、そもそも仕組み無しには安定した運営もさまざまな改善やイノベーションも生まれてきません。しかし、ただ仕組みさえ作ればそれで終わりということではありません。どんなに素晴らしい仕組みを作っても、それを運用する組織、実際にそれを活用する人がいなければ何の役にも立たないのです。よってアマゾンでは、自分たちが作った仕組みが効率よく動くよう、その組織も合わせて作っているのです。特に特徴的な組織のあり方をご紹介します。

2019/10/31

-

取引先の人権問題が発注元の売上にも影響

ある年、A社の部品サプライヤーであるB社の東南アジアの工場で、外国からの出稼ぎ労働者との間で、労働待遇を巡ってトラブルが発生しました。労働者が不公正な処遇の改善についてB社側に求めたところ、会社から脅しがあったと訴え、さらには労働者を支援する人権活動家も現れて、B社との間で訴訟となったのです。当時、B社工場の所在国(東南アジア某国)の法律では、出稼ぎ労働者に対する処遇は違法とは言えないもので、裁判においてはB社が勝訴する判決が下されました。

2019/10/30

-

自然災害とガバナンス欠如の克服へ

今回は、イタリアの首都ローマです。2016年に、就任当時38歳の女性市長が誕生したことでも話題となりました。古代都市として数多くの歴史遺産を抱える一方で、ファッションや文化の中心でもあり、世界中から観光客を惹き付けてやまない都市です。一言でローマといっても、その言葉がカバーする範囲は広く、域内は15の自治区に分かれています。面積にして1285平方キロメートル。岩手県の宮古市とほぼ同程度の面積に、およそ300万人が暮らしています。そのうち66%はキャピタルと呼ばれる中心地に住んでいます。人口は、2014年からほぼ横ばいで大きな増減はありません。1285平方キロメートルの64%が緑地という、緑豊かな土地でもあります。域内の歴史遺産は2万5000を超え、非常に歴史豊かな環境でもあります。

2019/10/29

-

最終回:偉才・嘉納治五郎の知られざる一面

NHK大河ドラマ「いだてん」に 触発されて講道館創始者・高等師範学校(現筑波大学)校長嘉納治五郎のエピソードを探してみた。その一部を紹介したい(先の連載記事で嘉納論最終回を約束しておきながら破約になったことをお詫びする)。

2019/10/28

-

最終回:サイバー攻撃対応演習の実施

前回は現実的な演習を行うための準備と、そのシナリオ作成の仕方についてご紹介しました。今回は実際の演習実施とその評価についてです。

2019/10/28

-

第16回:危機をマネジメントするための組織作り(その2)

多かれ少なかれ、BCP会議に参加するメンバーの中には次のように勘違いしている人も少なくない。「もし自分が緊急対策本部メンバーに指名されたら、不測の事態が起こればどこで何をしていようと、有無を言わせず会社に駆けつけることになるのだろう。気が重いなあ…」と。

2019/10/24

-

トップが迅速に判断・意思決定できる体制

地震は、その発生時期を正確に予測することが難しい突発的災害ですから、発災前にどれだけ準備できているかが極めて重要です。 防災活動の取り組み主体としては、守るべき従業員や建物・設備を主管する総務・人事部門が中心として体制を組むことが大切であると、連載第2回で説明しました。今回は、防災活動の社内体制について、地震に対する事前準備の観点から具体的に解説します。

2019/10/23

-

福祉避難所における情報と総合管理の苦悩とは?

2016年の熊本地震による震災当時、受け入れ側の福祉避難所はどうだったでしょうか。外部からやって来た被災者を守りたいという一念だったに違いありません。しかし、正確な情報がない上、施設内の安全が脅かされている最中の戸惑いは隠せません。今後同じような災害が起こった時、難しい局面が立ちはだかりますが、関係者の皆さん、事前の準備はできていますか? これは帰宅困難者を受け入れる企業の立場にも共通しているように思います。

2019/10/21

-

1000年前・鎌倉時代の関東大水害

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。…朝(あした)に死に、夕べに生るるならひ、ただ水の泡にぞ似たりけり…」

2019/10/21

-

展示会出展とその現実

今もなお、多くの日系企業が中国で開催される国際展示会への出展を続けています。

2019/10/18

-

記者からの質問に適切に答えられますか?

注目の記者会見があると、報道関係者から会見についての解説依頼が私に入ります。記者会見のプロがいることに彼らが気付き始めたからです。最近であれば、関西電力の記者会見について解説をしましたが、話の組み立てや回答から彼らはトレーニングを受けていないと感じました。皆さんは、メディアトレーニングという言葉を聞いたことがあるでしょうか。私はこのトレーニングのプロで20年近くの経験があります。一方、2015年、東証と金融庁は、コーポレートガバナンスコードの中に「取締役・監査役のトレーニング」の必要性を明記しました。私は取締役こそ、メディアトレーニングを含めるべきだと考えています。今回はトレーニングの必要性について解説します。

2019/10/18

-

こわれやすい人間関係

25年前の8月の暑い夜、アンドリューが南フロリダに大打撃を与えたとき以降の数十年間に大きな変化があったと主張する人が多い。それゆえオバマ大統領と彼が任命したFEMA長官であるクレイグ・フゲイトとのブロマンスに話を戻そう。フゲイトが言ったように、FEMAは国の緊急事態管理チームではなく、FEMAはチームの一員にすぎないというなら、チームはどのようにしているのだろうか?ニューヨーク・タイムズ流に言うならば“教訓は得られたのだろうか”?我々は過去の災害において世界が目にした欠点を直したのだろうか?

2019/10/18

-

飢饉・飢餓の歴史を振り返る

「飽食時代」といわれる今日、「大旱魃(だいかんばつ)」「飢饉(ききん)」「飢餓」といったおぞましい言葉は「死語」になったのであろうか? 確かに「災害列島」日本の現状だけに限ってみれば「死語」になったように見けられる。しかしながら、戦前はもとより、戦後の高度経済成長期以降でも「飢饉」「食糧不足」は日本国民を襲ったのである。

2019/10/15

-

南海トラフ地震に向けたリスクファイナンス

今後30年間での発生確率80%――よく知られる南海トラフ地震の発生確率であるが、実際に起こる損害をイメージすることは難しい。地震発生時には、東海、近畿、四国、そして九州2県で約9割の停電と一帯のライフライン遮断が予想されるため、サプライチェーンへの影響は必至であり、一企業だけでは対策に限界があることは 明らかである。

2019/10/13

-

第15回:危機をマネジメントするための組織作り(その1)

勤務時間中に災害が起こる。従業員たちは直ちに安全な場所に退避、集合して安否を確認しあう…。こうした緊急事態発生初期の対応は、だれが指図するでもなく、その気にさえなれば一人ひとりが自主的に動けるものだ(事前の訓練は必要ではあるが)。避難手順一つをとってみても、避難の呼びかけ、避難集合場所での点呼・報告などは、相互の協調性や協力意識の範囲で行動できるところがある。

2019/10/10

-

地震への事前対策

「防災」は、「災い(わざわい)を防ぐ」と書きますが、地震や台風などの自然災害はその発生を抑えることはできません。しかも、突然の大きな揺れに見舞われた場合、あるいは河川が氾濫したような場合、実際に我々ができることは非常に限られます。そこで求められることは、そのような自然災害が起こる前に準備をしておき、災害の被害を少しでも小さくする、つまり「従業員の命を守る」そして、「会社資産を守る」ことです。今回からは、さまざまな災害に対して、事前に進めておくべき活動を説明します。

2019/10/09

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)