情熱の外交官として知られた故岡本行夫氏が、最後の著書「日本にとって最大の危機とは? 文藝春秋、2021年」の中で、「国際情勢は偶然かもしれませんが、だいたい30年サイクルくらいでいろいろなことが起こっているという気がします。今までのトレンドを見ていると、今は既に新しい30年に入っていて、残念なことに、それは決して明るい未来ではないかも知れないと感じています。(中略)30年くらいのスパンで見ていくと、いま特に怖いと思うことは、独裁/ユニテラリズム(単独行動主義)に時代に変わりつつあるということです。すでに起こっていることなので、いつから始まったのかは、なかなか言いにくいことなのですが、習近平が国家主席に就任した2013年くらいから変わってきたのでしょうか」と述べています。2013年以降の世界を見渡すと、2017年第2期習近平国家主席就任、2018年第4期目プーチン大統領就任、2024年自民党の少数与党による政権運営、世界が注目した2025年1月の第2期トランプ政権発足など、岡本氏が述べた30年サイクルの残り約20年は、独裁、ユニテラリズム(単独行動主義)、ポピュリズムの時代に向いつつあるのではないかと懸念されます。残念なことに、米中対立の激化、ロシアのウクライナ侵攻の継続、ガザ地区での戦闘継続、シリア政権崩壊後の中東地区の不安定化、EU参加国の右傾化、中国・ロシア・北朝鮮など独裁国家同士の連携、民主主義国家の高齢化、結束の弱体化、グローバルサウス国の台頭など、国際協調を欠いた今、国際政治・経済のブロック化につながりかねない事象が増えています。

日本経済のけん引役である企業はこの様な状況下、海外事業をどの様にすすめるべきなのでしょうか? 今回から連載させて頂くこのコラムではそのヒントとして、海外進出後の経営管理、安全管理、台湾有事を含む危機管理の方法について解説させて頂く予定です。

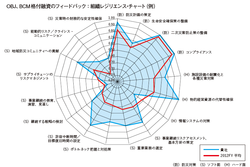

具体的な内容としては、海外事業に伴うリスクとその対応、世界の環境激変に耐えうるレジリエンスと組織のあり方、社員を守るための海外安全管理の方法、また、昨今懸念される台湾有事を中心に海外有事対対応と海外緊急脱出の計画作成方法、気候変動から来る米国のハリケーンなどの緊急脱出などの有事を想定したBCPの作成方法を、筆者が中東や中国で経験した実例を踏まえて解説しています。特に、有事対応は戦後の日本でなじみが薄い分野なため、より理解を深めていただけるよう、演習問題とチェックリストを載せる予定です。

2025年1月にトランプ政権が発足しました。発足と同時に関税戦争を起こし、今後予見される世界の激変が日本にもたらす影響は無視できません。日本では、海外リスク回避の観点から国内回帰と様子見が様々な分野で始まっています。海外事業は、外洋に向う船に例えられますが、外洋の波は高く、天候も激しく変化が今後も予想されます。しかし、だからと言って、内にこもって、様子見をしているだけで良いのでしょうか? 人口減少に伴う日本国内市場の縮小が確実視される中、海外市場を取り込まずに、国内だけで事業を成功させることは企業にとり至難の業です。外洋の波は高く、天候は激しく変化するとしても、海底に流れる潮流は常に一定でほぼ変化しません。事業成功の原則は、海底に流れる潮流同様、外的変化に左右されるものではなく、自らが自身の価値観を基に、経営の基本原則に則って、愚直に日々の経営を実行することではないでしょうか? 海外事業の成功の要素も同様だと思います。

なお、今回連載させて頂く予定のコラムは、「中堅・中小企業をリスクから守る海外事業成功マニュアル 中央経済出版社 2025年5月発刊」の骨子を説明させて頂いたものです。詳細をお知りになりたい方は、著書の方もご覧いただけますと幸甚です。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方